デザインも、教育も、常に疑い続けよ──専修大学・上平崇仁:連載『デザイン教育の現在地』

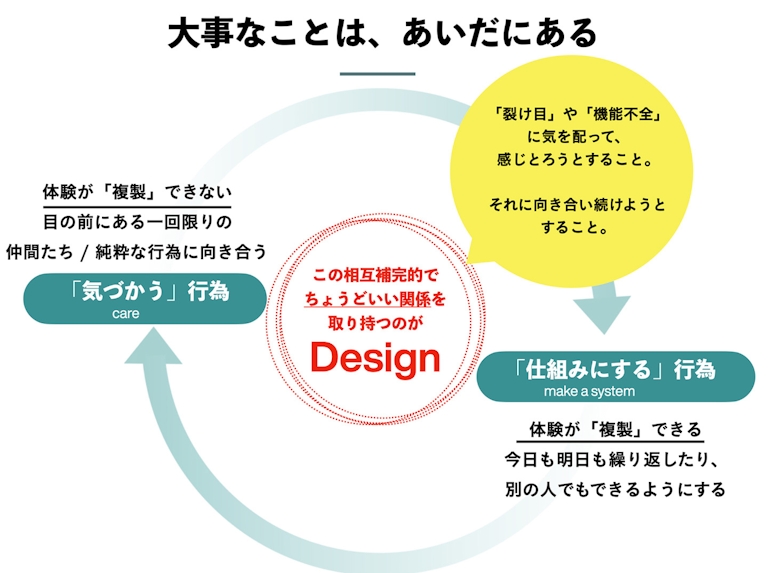

「『仕組み』を前提とした産業目線のデザインは悪であり、『ケア』を前提とした生活者目線のデザインこそ善である」という単純な図式ではない。その言葉から見えるのは、「仕組み」と「ケア」の間で揺れ動くデザインという概念そのものの宿命と使命。上平の言う「あいだ」の意味するところもここにある。

design educationデザインは「仕組み」と「ケア」のあいだにある──デザイン研究者の上平崇仁はそう捉える。

専修大学ネットワーク情報学部で教授を務めながら、「コ・デザイン」の理論化などを手がける上平は、デザインを専門家だけで「とじる」のではなく、すべての人に「ひらく」必要性を説いている。

産業目線と生活者目線、実践と理論、クラシカルデザインと情報デザイン……さまざまな「境界」を行き来し続けている上平に、現代のデザインは、そしてそれにまつわる教育は、どのように見えているのだろうか。

デザインとは何か、デザイナーはどうあるべきか。対象領域が拡大し、身につけるべきと言われるスキルも加速度的に増えている中、デザイン教育の現状と展望を問う連載「デザイン教育の現在地」。

第2回のインタビュイーとして迎えたのが上平だ。複製される「仕組み」を前提とするプロフェッショナルのデザインと、「ケア」を前提とする生活者のデザインの境界にこそ本質があると語る氏の、デザイン観と教育論。

デザインは「仕組み」と「ケア」のあいだにある

多摩の豊かな自然に抱かれる専修大学生田キャンパスには、授業から授業へと移動する学生たちの声が響いていた。訪れたのは、6月中旬。春と夏のあいだとも言えるこの時期のまぶしい新緑の中、出迎えてくれた上平は言う──「大事なものは“あいだ”にある」。

デザインを「業務目線」と「生活者目線」に分ける上平。

いわく、プロダクトデザインやUI,UXデザインといった「業務目線のデザイン」の前提にあるのは「複製されること」。その起源は、産業革命にさかのぼる。それ以降、量産に適した「型〈カタ〉」を前もって生み出す必要性が生じてくると、近代的な意味での「デザイン」という概念が形成されてきたという。

上平「現在でも、業務としてのデザインは、スケールすることを目指すために、多くが『複製されること』を前提としています。だからこそほとんどのデザインは、サービスやモノを生活者に届ける『前工程において』入念に『仕組み』を検討することだとみなされている。届けてからは、もうコントロールできませんから」

一方、「生活者目線のデザイン」においては、「複製されること」「事前に『仕組み』を検討すること」という前提は崩れる。こうした一般の生活者側からのデザインの理論化こそが、上平の研究テーマだ。

「生活者目線のデザイン」とはどのようなものか?上平はここで3枚の写真を見せてくれた。ある保育園の風景を捉えたものだ。2人の園児が円卓を挟み、向かい合って座っている。その円卓の縁には、複数の穴。そして、円卓の中心には「ぴーすたいむ」と書かれた、木製の筒が据えてある。

ぴーすてーぶる(写真提供:くらき永田保育園園長 鈴木八朗氏)

これは「感情的になった子どもたちが、頭を冷やして話し合いをする場」となるように、園長先生によって作られたテーブルだという。丸い空洞が並んでいるために通常の机としての用途には適さない。一見奇妙なそれぞれのテーブルの形は、角度を変えて組み合わせれば一体化する。このテーブルの利用目的はあくまでも、子どもたちにとって重要な仲直りするプロセス、すなわち「和平交渉」だけだ。上平はここに「生活者目線のデザイン」の本質を見る。

上平「この『ぴーすてーぶる』の周囲で起こっていることをよく見てみましょう。まず保育園の園長先生は、目の前で感情的になってしまった子どもたちに、その経験から学んでいく機会を作り出そうと、この手製のテーブルを設置します。それぞれの言い分はぶつかるように思うかもしれないけれど、このテーブルのようにちょっと角度を変えてみると折り合えるよ、と。

このテーブルの存在が、二人の子どもに働きかけるんです。実際に2〜3枚目の写真を見比べると、彼らがお互いの言い分を認めて態度を変えていることがはっきりと伝わってきます」

上平はこのテーブルを通じて「三人称(They)ではない、YouとYouの二人称的な関係を育む『気遣い』が、即興的に成り立っている」と指摘。そして、こうした「人とモノの混合体による気遣いに溢れたもの」こそが、原初的なものづくりだったのではないかと言葉を加えた。

上平「デザインを『デザイナーによって事前に計画されたもの』ではなく、当事者がそれぞれの生活世界を構成していく動詞的なものとして捉えるなら、そこには複製され得ない『気遣い』──すなわちケアの側面が見えてきます」

ただ、上平はすべてのデザインが「ケア」に偏るべきだとも考えていない。すべてのモノが、目の前の「一対一の関係」の中での問題解決に特化していることは現実的にあり得ないし、産業の中で生産されるモノであればなおさらだ。そもそも文化が伝播していく中で、複製性は重要な役割を持っている。

上平が示唆しているのは、「『仕組み』を前提とした産業目線のデザインは悪であり、『ケア』を前提とした生活者目線のデザインこそ善である」という単純な図式ではない。その言葉から見えるのは、「仕組み」と「ケア」の間で揺れ動くデザインという概念そのものの宿命と使命。上平の言う「あいだ」の意味するところもここにある。

上平「『仕組み』と『ケア』という概念の間に立ち、そこに生じる矛盾や葛藤に対峙し、なんとか同時に成り立たせようと試みること。そして、自分が試みたことを見直し続けようとすること。それこそが態度としての『デザイン』だと思っています。

しかし現実では、業務目線のデザインに偏り、固定的な解を消費者へ届ける一方通行的なものになってしまいがちです。するといつのまにかケアの要素は忘れ去られ、デザインのベクトルも仕組みだけが回る方に向いてしまう。これはある種の『疎外』とも言えるでしょう。

いまデザインを考える上で求められているのは、一方通行を見直し、『仕組み』と『ケア』とをつなぎ合わせ、ちょうどよい関係を取り持つ工夫ではないでしょうか。業務目線のデザインを、そのまま生活者目線のデザインにも適用するのは違うだろうと思うんです。デザインとは“終わりなき動詞”であり、その本質は、その付かず離れずの両者のあいだにあるはずですから」

「デザイン」と言わずにデザインを教える

「仕組み」と「ケア」のあいだに立つものというデザイン観のもと、上平は教育者としていかに「デザイン」を伝えているのか。

籍を置いているのは、専修大学のネットワーク情報学部。いわく「デザイン教育のメインストリームではない場所で、教鞭を取っている」。美術系大学のデザイン科を中心とした既存のデザイン教育は、伝統があるがゆえに時代に応じたシフトチェンジをしにくいのではないかというのが、上平の見立てだ。

上平「長らく日本におけるデザイン教育の出口、つまり就職先は、メーカーやメディア業界が花形でした。大学で専門的なデザインを修めた人たちが、日本のモノづくりやコミュニケーションデザインを支え、完成度の高いアウトカムを供給してきたわけです。

しかし、近年家電や広告といった産業は次第に成熟し、成長が鈍化。ソフトウェア産業の台頭によって、デザインが求められるフィールドも変わりつつある。にもかかわらず、多くのデザイン教育の現場では未だ、モノづくり中心の時代から新たな産業を見据えた時代へとシフトしきれていないように見えます」

無論、依然として歴史あるデザイン教育の現場が果たす役割は大きい。「多様化した出口」への対応も急ピッチで進められており、各所で学部の新設や、カリキュラムの刷新をはじめとする新たな取り組みが進んでいるのも事実だ。

他方でオルタナティブな環境、つまり「美大以外」からもデザイン教育の新たな潮流は生まれている。

上平によれば、すでに東京近郊の私大の多くが、デザインを学べる学部、学科を有している。その名称に「デザイン」を冠さなくても、工学部や経営学部がデザインを学ぶためのカリキュラムを整えているそうだ。専修大学のネットワーク情報学部もその一つ。在籍している学生の多くはデザイナー志望というわけではなく、プログラミングなどの情報学を学びながら、「デザインも」学んでいると上平。

そんな環境下で、意識しているのは「『デザイン』という言葉を使わずに、デザインを教えること」だという。上平が担当する講義の一つに「グラフィックデザイン」がある。一般的なグラフィックデザインの授業であれば、「トーン&マナーとは……」と解説するかもしれないが、上平の授業はそのような“デザイン用語”からは始めない。

上平は生活に近接するトピックを題材に、視覚伝達の“基本”を知るための授業を実施している。一例に挙げたのが、「本を一冊買ってきて、なぜ自分はその本を選んだのかの過程を紙1枚にまとめよ」という導入課題。まとめ方に制約はなく、各々の学生が他者に伝わりやすいと感じる方法でアウトプットをする。すると、手書き、漫画、フローチャートなど、実にバリエーション豊かな表現手段によるものが寄せられるそうだ。

上平「身近な題材、身近な言葉、ともに学び合う他者がいるだけで、グラフィックデザインの基本を十分に理解することができるんです。それぞれが取り組んだ内容を共有しながら、どのように伝わるかをみんなで考えます。

例えば、『小綺麗に揃えれば揃えるほど、かえって読み飛ばされてしまうこと』は、一般的なレイアウトのセオリーに取り憑かれると、見落としてしまいがちです。逆に技術的には拙くても、見た人を引き込む強さを持つものもある。教科書に載っている方法論からではなく、自分の経験を通してそうした違いを発見すると、学生たちは次の課題にしっかりとその学びを反映してくれます」

ケアの視点が内包された、プロジェクト型授業

プロジェクト型の授業を重視する点も、上平の教育における特徴の一つだ。

専修大学のネットワーク情報学部では、学生が指導教員を指名する形でプロジェクトを起案し、「ゼミのような組織」を形成している。その一つの成果として、授業で学生たちがつくった『あまえん坊ど』というカードゲームを紹介してくれた。

このゲームのルールはこうだ。プレイヤーは、与えられたシチュエーションとキーワードをうまく利用し、他のプレイヤーに即興の演技で「お願い事」をする。うまくお願いが伝わり、相手から「いいよ」という同意を引き出すことができれば、ポイントを得るといったもので、「人に甘える練習」がテーマになっている。

『あまえん坊ど』を生み出した学生たちの取り組みが始まったのは、2020年初頭。しかし、本格始動のタイミングで新型コロナウイルス感染症の流行が本格化。本来予定していたプロジェクトの内容は変更を余儀なくされたが、学生たちは「こんな渦中にいるからこそできること」を模索していった。

その中で学生たちは「他人に迷惑をかけてはいけない」という社会通念が強まっていることに違和感を抱いたという。2020年、114カ国を対象とし実施された「人助け」の浸透度合いについての調査において、日本は大差で最下位となった。「見知らぬ誰かを頼ったり、頼られたりするのが苦手な国民性を持っている」と上平は指摘する。

未曾有の事態に直面する中で、「誰かを頼り、頼られる」ことの重要性は一層高まった。学生たちは「誰かに甘えてもいいんだ、甘えっぱなしではなくて次に誰かを助けることにつながるのであれば。これからの世代こそ、利他的な経験を積む練習が必要だ」と考え、試行錯誤の末に『あまえん坊ど』を生み出した。このプロダクトを一般販売するため、クラウドファウンディングを実施(既に終了)。見事、目標支援額に到達し、このカードゲームは日の目を見ることになった。

このようにプロジェクトの起点にあるのは、学生たちが抱く問題意識や疑問、あるいは自らが直面する問題そのもの。問いをもって主体的にプロジェクトを立ち上げ、周囲と協働しながらデザインしていく──このようなプロセスの背後に見え隠れするのは、冒頭で紹介した上平の「『仕組み』と『ケア』のあいだ」としてのデザイン観だ。

上平「手作りで生み出されるものは、基本的には複製を前提としません。『あまえん坊ど』の根幹にあるのも、自分を頼るために勇気を出そうとする目の前の他者を気遣う、ケアの発想です。

しかし、そうして生み出されたカードセットが、多くの人から求められ、結果として複製された。今度は複製されたカードが仕組みとなり、遊ぶ人の中にケアを生み出す。デザインが『複製されるもの』と『複製されえないもの』とのあいだにあることを学ぶいい機会になったのではないでしょうか」

既存の枠組みから外れた「マージナルな環境」を求めてきた

上平の教育方針、そしてその土台をなすデザイン観は、もちろん一朝一夕にして構築されたものではない。背景には、一人のデザイナーとして、あるいは教育者としての積み重ねがある。

上平は、20代後半まで民間企業でデザイナーとして勤務しつつ、アーティストとしても活動していた。いわく、「若さと時代の雰囲気ゆえに、とにかく尖った表現を追い求めていた」。しかし、さまざまなギャラリーや美術館で展示をする中で、限られた「アート好き」をメインターゲットとする活動に疑問も覚えるように。そんな中、転機が訪れる。

上平「ある日、演劇を観に訪れた劇場で、チラシが目に止まったんです。それを見たとき『こっちの方が潔いな』と思ってしまったんですよ。ホワイトキューブの壁面にうやうやしく飾られるのではなく、雑多な街の中に置かれるものは常に多くの人の目にさらされたり、スルーされたりするわけですし、より現実味のある中での創造性が問われるのではないかと。

これを機に、アーティストとしての成果にこだわるのをやめました。わざわざ展示というかたちで発表しなくても、現代アートの世界にあるようなビビッドな問いを持ち続けて、その面白さを自分が感じられれば、それで十分。どこでどんな仕事をしようと、自分なりの態度を携えて生きることはできるはずだ、と考えるようになったんです」

こうしてグラフィックデザイナーに軸足を移し、より幅広い仕事を請け負うようになった上平の元には、さまざまな依頼が舞い込んだ。「大学で学生たちに指導する」という仕事もそのうちの一つ。「目の前の仕事に一生懸命になっているうちに、教育者にもなっていた」と振り返る。

しかし、先述のような「どこで教えるか」に対しては当初から強いこだわりを持っていた。「中央ではない、マージナルな環境」を求めた結果たどり着いたのが、専修大学ネットワーク情報学部だった。

上平「当初は周囲から『情報学部でデザインなんか教えられるわけがない』と言われました。でも、僕には確信があった。着任した2004年当時、すでにデザインはさまざまな領域と融け合い始めていました。だから、既成の『デザイン』と呼ばれる領域に閉じていては、その時もっともデザインが求められるはずの未開拓な現場の中に立つことはできないんじゃないかと。

先程も言ったように、現在では一般大学の中にもデザインを学べる学部、学科が増えてきました。僕自身の立ち位置は、デザイン思考が流行するずっと前の2004年から、何も変わっていません」

無批判に「善きもの」と思い込まず、デザインを疑い続ける

このように上平のキャリアは、既存の仕組みや教育を疑い続けてきた軌跡でもある。そして、その疑いは「デザイン」そのものにも向けられてきた。

上平「ビジネスにおけるデザインの活用領域は、段々と拡張してきました。例えば、2000年代に入った頃から、ITサービスにおいてUXデザインが重視されるようになりましたよね。ユーザ経験に関する知識が流通し、体系化されたこと自体は歓迎すべきことだと思います。

ですが、それによってユーザ側である僕たちは本当に幸せになったのでしょうか?ユーザーの行動を左右できるデザインの発達は、ビジネスの成功に寄与したかもしれない。でも、一方では自社にとって都合のいい方向へ仕向ける『ダークパターン』としても発達しているように見えます。そうした“罪”にも目を向けなければなりません。もっと、デザイン自体を疑う必要があると思うんです」

「例えば、ヴィクター・パパネック」と、上平は“疑うべき対象”を挙げた。パパネックは、20世紀中盤に活躍したアメリカのインダストリアル・デザイナー。日本では1974年に出版されたパパネックの著書『生きのびるためのデザイン』は、現在でも読み継がれており、デザイン領域の古典として挙げられる。

パパネックは、著書の中でデザインの商業主義化を批判した。そして、デザインに「倫理」を持ち込み、第三世界に住む人々や、低所得者層、老人、障がいを持つ方々のために、デザインはあると主張。第三世界の人々のためにデザインされた、電気がない環境でも使用できる「空き缶ラジオ」など、その人道的な作品の数々は賞賛を集め、ソーシャルデザインという領域を切り拓いた人物だとされている。

しかし、「2021年に刊行された『Victor Papanek:Designer for the Real World』によって、これまで知られていなかったパパネックの裏の面が明らかにされた」と上平。

上平「この本によれば、パパネックは『第三世界のためのデザイン』を説きながら、南半球に自分が立っていた別の理由を巧妙に隠していた。背景には冷戦があります。パパネックらの研究活動は、米ソの覇権争いが高まる中で、アメリカのイデオロギーを先に浸透させ自陣営に巻き込もうとする植民地主義的な軍事戦略として支援されていたようです。だから救世主のような身振りをしつつも、一方では軍の手先だったということになりますね。

さらに、パパネック自身が、ベトナム戦争で使われることになる枯葉剤を散布する兵器のデザインをしていたとも書かれています。つまり、自分のことは棚に上げて産業デザイナーたちを『殺人者』だと猛烈に批判し、デザインの倫理を説いていた」

日本では『生きのびるためのデザイン』の邦訳だけが輸入されたため、多くの人がパパネックの“表面”だけを見て、疑うことなく賞賛していた。上平も「僕もその一人です」と言葉を続ける。

上平「物事には常に裏表があり、それはデザインも同様です。『社会をいい方向に進めるものだ』と信じ込むのではなく、その裏側で起こりがちな政治的な力関係についても目をそらすことなく批判的に学び続けなきゃならない。やはり、デザインは葛藤のあいだで揺れ動く、"終わりなき動詞"なんですね。そういう立場を取れるのは、僕が情報学部に所属する研究者だからだと思っています。体制の内側からは言いにくいこともありますからね」

もちろん、メインストリームが担う役割の必要性や重要性に疑いがあるわけではない。ただ、そこに属していないからこそ、教えられることがある。「デザインの価値を見極める方法」もその一つだ。

学生が持ち寄った課題に対するレビューを、学生同士に委ねることがあるという。学生たちがそれぞれの作品を講評する時間を設け、上平自身はそのタイミングでは評価を口にしない。背後には、「デザインの価値」に対する信念と、それを決定付ける従来の方法への不満がある。

上平「通常のデザインの演習では、権威を持つ教員が学生たちの作品を一方的に講評し、それで終わり。学生たちは、他者にフィードバックをするトレーニングを積むこともありません。つくる方法は教えてもらえるかもしれないですが、その過程でレビューする際の作法、相互に何かを解釈しながら、それを通して自分を知るような機会はだいぶ少ないんです。

でも、先生が『いい』と言えば『いい』なんて、そんなのおかしいじゃないですか。デザインされたことの価値を決めるのは、それを受け取る生活者たちのはず。例えば、Z世代向けのサービスならば先生よりも学生の感覚の方がおそらく正しい。だからもっと学生たちに権限を持たせなきゃいけない。学生たちが自分の視点から他者の取組みをレビューすることは、誰かと協働する際の不可欠なスキルだと思っています」

体系化された型にとらわれず、自分だけの“境界”を進む

デザインを専門家だけのものにせず、生活者にも“ひらいて”いく。氏の取り組みに呼応するように、教育を取り巻く環境も変化しつつあり、デザイン教育の裾野がさらなる広がりを見せている。

2024年度以降、国公立大学の入試においては、大学入学共通テストの新科目「情報Ⅰ」の選択が原則となり、その中にはデザインに関する問題も含まれる。

これに対し上平は、デザイン教育が広がること自体は歓迎しつつも、試験科目になることによって正解と不正解に線引きが行われ、「デザインが型にはまってしまうこと」を危惧している。デザインの体系化が進む中で、その兆候はすでに表れているという。本来、違う個性を示すはずの各学校の学生たちのポートフォリオが、なんだか似通ったものになってきているそうだ。

上平「『いかにデザインするか』は、もちろん大事です。しかし、もっと大事なのは『それをデザインしたことによって、何が変わったのか』まで見ること。あるいはそこから見直しをかけること。今の教育の仕組みでは、そういったデザインされた“後”の現実に触れにくいですよね。どうしても、プロトタイプをつくって、展示会にすべり込ませて、それでおしまいになってしまう」

故に上平は、デザイナー志望の学生たちに、デザインと他領域の“境界”に立つことの重要性を強調していると話す。

上平「そもそもうちの学部自体がマージナルではあるんですが、混ざり合う領域にいるほうが、独自の立ち位置につながるはずだと伝え続けています。他のデザイナーが近づかない場所には、誰もやったことがないような仕事がたくさん待っている。

その中に身をおいて試行錯誤することこそが、『あ、自分はこんなことができるんだ』といったことを新しく発見することにもつながる。何かをデザインすることは、対象だけでなくその人自身も同時に変えていくはずです。僕はその変化に関心があります。これからも、研究においても教育においても、新たなチャレンジに取り組み、変化し続けたいですね」

design education

design education