混沌の中、「私たちは何を教えるのか?」を問い続けるーーサービスデザイン研究者・吉橋昭夫:連載『デザイン教育の現在地』

デザイナーとしてのアイデンティティ、あるいは使命感や倫理観といった諸条件を踏まえた上で、最終的にはちゃんと「ユーザーのため」に立ち返ることができるかどうか。

design education「デザインという言葉だけをつかまえて定義しようとすると、難しいですよね。創造性……クリエイティビティのようなものは、そのコアにあるかもしれないですけど」

サービスデザイン研究の国内第一人者・吉橋昭夫は、静かに口を開く。

デザインとは何か、デザイナーはどうあるべきか。デザインの対象領域が拡大し、身につけるべきと言われるスキルも加速度的に増えている。その中、デザイン教育は何を伝え、どのような役割を担っていくべきなのかーーこの問いと向き合うべく、designingはデザイン教育の現状と展望を問う新連載「デザイン教育の現在地」をスタートさせる。

初回のインタビュイーとして迎えたのは、吉橋昭夫。2022年3月末に退任するまで24年にわたり多摩美術大学で教壇に立ち、サービスデザイン、UI,UXデザインの研究・教育に取り組んできた人物だ。そのキャリアを振り返りながら、いまデザイン教育に思うことから、これからのデザイナーにあるべき姿勢、デザインの可能性について探る。

80年代から併走し続けてきた「デザイン」の変化

吉橋の経歴は、デザインがプロダクトからサービスへとその対象領域を広げてきた潮流と重なる。千葉大学工学部工業意匠学科卒業後、NECで工業デザインに従事。3年間、POSシステムやチケット発券システムなどのプロダクトデザインを担当した後、当時で言うところのインタフェースデザイン……つまりUIデザインを手がけた。その後、1992年に多摩美術大学大学院へ進学。美術研究科デザイン専攻でUIデザインを学ぶ。

吉橋「ちょうどPC-9800シリーズが人気を博していた頃でした。業務では、『アイコンを描く』みたいなところから始まり、画面遷移や操作手順などを考えていました。ただ、いずれも独学で。改めて学習の必要性を感じていたところ、多摩美に美術学部二部(夜間)デザイン学科が開設されたんです。当時1セット200万円近くするMacintosh IIを30台導入したと話題で、コンピュータを使ったデザイン教育の先駆けとしても注目を集めていました。そこで、インタフェースデザインの第一人者である、須永剛司先生のもとで研究することにしたんです」

当時はまだ「情報デザイン」という概念もなく、プロダクトデザイン分野の中で「M&I(Media & Interface)」という研究テーマが提示されつつあった。その一方で1990年に日本語版が出版されたD. A. ノーマン『誰のためのデザイン?―認知科学者のデザイン原論』の中では、「人間中心デザイン」が提唱される。メーカー各社がこぞってユーザビリティに着目し、認知心理学に基づいたデザインに取り組むようになっていた。

1994年に修士課程修了後、嘱託のデザイナーとして古巣に戻った吉橋。その後は新天地を求め、新設されたばかりの静岡大学情報学部情報科学科で助手を務めることとなった。その後、恩師である須永に請われ、1998年に多摩美美術学部で新設された情報デザイン学科講師に着任。2003年から助教授、2007年からは准教授を務め、2022年3月に退任するまで教壇に立ち続けてきた。

1998年に新設された多摩美情報デザイン学科では、当初UIデザインを取り扱う情報デザインとメディアアートがともに同じ枠組みの中で講義を行っていた。「当初は若干混沌としていましたが、情報という“見えないもの”を形にしようと、みんな意気込んでいた」と振り返る。

まだiPhoneもiPadもない時代。当初はプロダクトデザインの観点から、これからのあるべきユーザーインタフェースを検討していたという。

ほどなくしてインターネットが一般に浸透し、一気にWebデザインの必要性が高まる。IA(Information Architecture)に基づき、情報を適切に伝えるためのデザインを習得することが求められた。

プログラミング教育も学科開設当初から導入。大学としてはかなり早い段階からデザインとテクノロジーの融合に取り組んできた。その後、スマートフォンの普及につれ、アプリケーションへとUIデザインの研究と実践の軸足を移し、2015年からはGoodpatchとの産学協同研究により、プロトタイピングツール「Prott」を使ったアプリ設計とデザインの演習を実施した。

その一方、2010年代以降、吉橋が研究の主要テーマとしてきたのは、「サービスデザイン」だった。情報デザイン分野において、サービスの特性に応じた情報の構造と表現を行う。サービスの構想とその具体化、顧客体験価値の創出などについて研究してきた。とりわけ注力してきたのが、「持続可能性」の観点だ。

吉橋「はじめはUXから派生した領域だったんです。より豊かなユーザー体験を志向すると言っても、その陰でメーカーやエンジニアが涙をのむなら、サービスとして持続しないじゃないですか。私自身、2006年から2年間多摩大学大学院で経営情報学を専攻し、サービスマーケティングについて学んだことも問題意識を高めるきっかけとなりました。ステークホルダーみんながハッピーになるエコシステムを作り出さなければ、サービスは続かない。ユーザーが喜ぶサービスをつくるとして、いかに運営して、どんなステークホルダーが考えられるか……と、少しずつ学生たちに教えるようになりました」

各所で嘆かれる「デザイナー不足」の背景にあるもの

デザイン教育における今日的な課題とその解決を考える上で、いったん補助線を引こう。

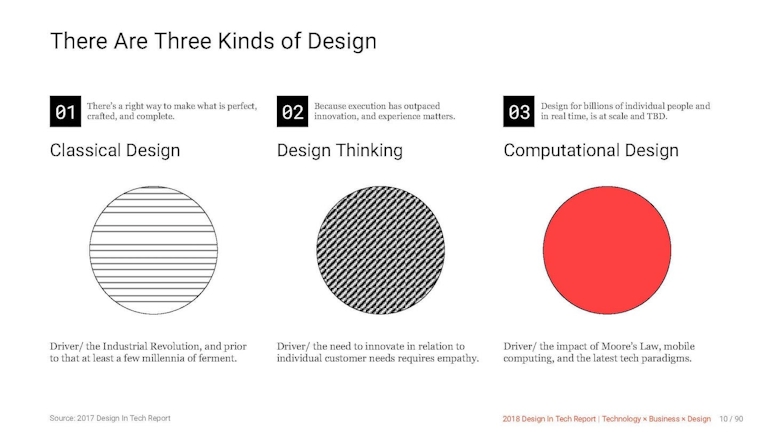

ジョン・マエダが2015年から毎年発表する「Design in Tech Report(現・Resilience Tech Report)」では、デザインを「クラシカルデザイン」「デザインシンキング」「コンピューテショナルデザイン」の三つに分類(同レポートについてはこちらの記事に詳しい)。物理世界で機能するのがクラシカルデザイン、組織的な世界で機能するのがデザインシンキング、デジタル世界で機能するのがコンピューテショナルデザインと定義している。

これにならえば、吉橋が長年取り組んできたのはコンピューテショナルデザインの領域となる。この分野において、世の中のニーズと教育現場とのズレが大きいことに対し、吉橋は危機感を募らせている。

吉橋「日本の教育機関の多くではプロダクトデザインやグラフィックデザイン、空間デザインといった、いわゆる『クラシカルデザイン』と呼ばれるものが主流で、これまでの蓄積や知見もあります。一方コンピューテショナルデザインは、この10数年ほどで急速に進化してきた領域。専門カリキュラムのある教育機関も教える人も、まだまだ少ないのが実情です。

他方で、IT分野に目を向ければ、次々と新たなサービスが生まれては撤退し、目まぐるしく変化しつづけています。それと呼応するように、サービス開発の現場ではアジャイルがスタンダードとなり、デザインも日々アップデートを繰り返している。そんな中にもかかわらず、教育機関のカリキュラムは、変更するなら前年度までに申請しなければならないし、いったん決まればすぐには変えられません」

マエダのクラシカルデザインの定義には「There’s a right way to make what is perfect, crafted, and complete(完璧で精巧で、完成されたものをつくる正しい方法がある)」とある。日本のデザイン教育においては、この「完璧で精巧で、完成されたもの」が評価されるのも事実だ。

吉橋「学生たちも美しいものをつくろうと努力しますし、先生たちもそれを評価します。『ちょっとここがまだ欠けているんです』みたいなものは評価しようがない。ただ、彼らに罪はありません。これまでの製品・サービス開発のプロセスを念頭に置いたデザイン教育の仕組み自体が、合わなくなってきているんです。コンピューテショナルデザインでは特にそれが顕著に表れています」

結果として、企業側は“即戦力”を求めるものの、それを満たすデザイナーは学生時からインターンなどで実務経験を積んだ人などに限られる。その他は入社後にOJTや研修でノウハウを身につけるか、独学しかない。企業側は組織開発や社員教育に取り組むようになっているものの、「いい人がいない」「デザイナーが足りない」と嘆く現状は未だ残っている。

その一方、学生側は美大やデザイン学科で学ぶ以外の道筋を模索し、実際にデザイナーになる人も増えてきている。特にIT業界では、美大出身でなくとも活躍するデザイナーは多い。オンライン/オフラインともにさまざまな講座や学びをサポートするしくみが立ち上がり、ツールやアセットも揃い、デザイン手法も各所で公開される中、その道筋はますます現実のものとなってきている。

そんな現状に対し吉橋は一定の評価をしながらも、その土台となる教育の必要性を指摘する。

吉橋「私がメーカーに就職したときには、定年まで勤めるのが前提でしたから、教育の機会も十分に用意されていました。各企業が責任を持って新入社員を育てていたわけです。けれども今や入社3年以内に辞める人も少なくない中で、企業がそのコストを渋るのも無理はない。

学生は学生で、インターンとして技術や知識を身につけようという行動は意欲的ではありますが、実質的にはインターンは企業による採用の機会になっている。教育的な観点は不十分ですし、非効率だと言わざるを得ません。やはりもっと産業界として、デザイン教育に投資しなければならないのではないでしょうか」

そのうえで、吉橋は「教育の機会がもっと多様に増えるべき」と言葉を続ける。

吉橋「さまざまな分野でデジタルシフトが加速し、いわゆる『コンピューテショナルデザイン』が必要とされる分野は急速に広がってきています。その中には、これまでの『表現に軸足を置いたデザイン教育』ではカバーしきれない部分があり、それは日に日に拡大している。このニーズに対応するためには、大学以外にも学べる場が必要なのです」

実践と思考を学ぶ、新たなデザイン教育の場を模索

高等教育だけでは対応できないニーズに対応するため、新たなデザイン教育の探究として吉橋が全体監修を務めるのが、実戦型デザインスクール「Designship Do」だ。デザインの実務経験者を対象に、デザイン・ビジネス・リーダーシップの3要素を、実践と思考の両軸から学ぶカリキュラムを提供している。

背景にあるのは、現場のデザイナーが直面する「デザイナーとしてカバーしなければならない領域が広がってきている」という現実だ。

例えば、コラボレーション。アジャイル開発が前提となり、チームとしてデザインする機会が増えている。明確な指示書をもとに一人のデザイナーが仕上げるのではなく、プロダクトマネジャーやエンジニア、マーケターらと協業し、リリースと改善を繰り返しながら、プロダクトやサービスを形づくっていく。

例えば、事業や経営の視点。経営やビジネスレイヤーにおけるデザインの重要性が高まっているのは言うまでもない。プロダクトと向き合う以外のさまざまなビジネスシーンで、デザイン的な思考を活かすことが求められる機会も増えつつある。

吉橋「ビジネススクールで学ぶような内容をデザイナー向けに“翻訳”し、企業でCDOやリードデザイナーを務める方や大学教授などを講師に招き、3カ月みっちり学ぶ機会を提供する。それによって課題解決の突破口をつかんでもらうのが、Designship Doの趣旨です。

IT企業で働く若手デザイナーと話していると、入社1年目でリードデザイナー、3年目でチームリーダーに就任……などというスピード感も珍しくありません。となると、大学で学んだことを10年、20年と積み上げながら応用するだけでは、対応しきれないのです」

カリキュラムは「サービスデザイン」「デザインマネジメント」「デザイン経営」の3コースから成る。各領域にまつわる実践的な講義はもちろん、クリティカルシンキングやマーケティング、経営戦略、さらに倫理など、土台となる「思考」を育む内容となっている。とりわけ運営サイドが重視しているというのが「倫理」だ。

吉橋「世界の動向を見ても、デザインにおいて『倫理』はますます重要なものとなっています。スマートフォンは生活の深いところまで根付いていますし、SNSやゲームにはある種の依存性がある。それを悪用して金儲けしようと思えば、どこまでもできるわけです。果たしてデザイナーは、その片棒を担いでいいのか、と。目の前の仕事に追われるばかりのデザイナーも少なくありませんが、『本当にそれでいいのか』『間違っていないか』と立ち止まり、問い直すことは不可欠です」

デザインから“Design”へ──「誰もが皆デザイナー」の世の中で

2022年3月、吉橋は多摩美を退職。Designship Doと青山ビジネススクール(非常勤講師)へ実践の場を移し、今の時代に求められるデザイン教育の探究とデザイナー育成を続けるという。

節目に立つ吉橋に、あらためてこれからのデザイナーに求められているものを聞くと、氏はその前提から問い直す。

吉橋「難しいですね、正直。果たして『デザイナー』という肩書きがいつまであるのか、何をもってデザイナーと呼ぶのか。お手本通りの答え方をすれば、『ユーザーへの深い理解に基づき、美しさとは何かを知っている』ということでしょう。しかし実際のところ、たとえばプロダクトマネージャーがデザイナーよりユーザーを理解していないかというと、そうでもないはずです」

デザインはもちろんのこと、さまざまな領域が拡張し、相互に侵食しあっている。その中、「デザイン」は企業における一つの職能を超え、「ユーザーのため」であればより広義であらゆる領域に応用できる概念としての“Design”になってきたのではないか、と吉橋は指摘する。

吉橋「もはやデザイナーの役割とは、と上段にかまえるのもしっくり来ないし、そんなことを気にしている場合ではないのでしょう。もちろん“デザイナーだから”、“プロダクトマネジャーだから”できることもあるでしょう。他方で、明快な答えを出すことはできませんが、デザイナーとしてのアイデンティティ、あるいは使命感や倫理観といった諸条件を踏まえた上で、最終的にはちゃんと『ユーザーのため』に立ち返ることができるかどうか。ユーザーをいちばんの拠りどころとして、ビジネスを考え、しっかりとリサーチもしながら、ユーザー理解を深めることが重要なのではないでしょうか」

D. A. ノーマンが著書『エモーショナル・デザイン─微笑を誘うモノたちのために』において、「誰もが皆デザイナー」と提言したのは、2004年のこと。その世界はまさに実現しつつある。

企業では経営レベルがデザインに関する議論をするようになり、デザイン思考を体得したビジネスパーソンは、デザイナーという肩書きはなくともデザインの観点を持ちながらプロジェクトを推進している──この状況は決して“一般的”ではないかも知れないが、現実の事象だ。

吉橋「そう考えると、『デザイン』という言葉だけをつかまえて、それを定義することに、どれほどの意味があるのか、と私は思うのです。『デザインとは』『デザイナーとは』と枠をはめた瞬間に、これまでのしがらみや価値観を踏襲してしまい、取りこぼしてしまう要素があるかもしれません。

他方で、教育者としては、それを定義しないことには、カリキュラムを組み立てることはできない。悩ましいですよね(笑)。Designship Doでも、『誰に教えるの?』『何のためのデザインなの?』と、自問自答しながら、そして現場のデザイナーの声を聞きながら、混沌の中でカリキュラムをつくっています。『何を教えるんだっけ、私たちは?』と……それが、偽らざる現状です」

design education

design education