解釈の余地あるデザインが、多様な人々を包摂する──中川エリカ×Honda UNI-ONE

ものづくりの現場では、言葉で言い尽くせない部分を、モノ自体の存在で補ってくれるところがある。言葉で合理的に説明できなかったとしても、モノ自体がまだ知らない価値へリードしてくれることがある。

Focused Issues本記事は、グッドデザイン賞2022 フォーカス・イシューと連動し、双方のサイトへ掲載されています。

「誰かのためのデザイン」は、その「誰か」以外を排除することにもなりかねない。どうしたら、多くの人々が「使ってみたい」「自分のためのものだ」と思えるデザインを実現できるのか?

グッドデザイン賞の審査を通じて、デザインの新たな可能性を考え、提言する活動であるフォーカス・イシュー。その2022年度のディレクターを務める建築家・中川エリカが掲げたテーマは、この問いに通ずるものだ。

氏のテーマは「ひとことで言えないデザイン」。多様性が尊重される社会の中で、デザインが多様な問題を解決するものになっていくためにはどうするべきか、という思いから設定されたものだ。

中川はこのテーマについての探求を深めるため、2022年度のグッドデザイン金賞も受賞した、Hondaが開発するハンズフリーパーソナルモビリティ「UNI-ONE」に注目。老若男女、下肢障害の有無を問わず使える新しいモビリティーであるUNI-ONEは、着座するユーザーの重心の傾きによって、手放しで意のままに移動できる。

Hondaは2009年のパーソナルモビリティ「U3-X」をはじめとして、生活空間におけるパーソナルモビリティを研究しており、UNI-ONEは4代目のコンセプトモデル。これまでの研究の結果として、従来の着座型モビリティでは実現困難だった壁や机に手をついての進路変更や、時速6kmでもバランスの取れた移動が可能になっているという。

今回たずねたのは、このUNI-ONEの開発者たち。1人はプロダクトデザインを主導した、本田技術研究所のイノベーションデザイン室ソリューションデザインスタジオ チーフエンジニアの金森聡史。もう1人はUNI-ONEの開発責任者である、先進技術研究所フロンティアロボティクス領域 チーフエンジニアの小橋慎一郎だ。

中川による両氏へのインタビューから、「ひとことで言えない」デザインの糸口を探る。

「やめろ」と言われない、絵本『スイミー』のような土壌

ハンズフリーパーソナルモビリティ [UNI-ONE]

老若男女、下肢障がいの有無にも対応する幅広いユーザーをサポートできる新たなモビリティー。単なる移動手段ではなく、着座する人の意図を汲み、重心移動だけで意のままに歩行感覚で全方位へ移動可能。ユーザーの活躍する機会をより拡げることが可能となり、仕事やレジャーに対し新たな選択肢を提供する

- 中川

私は、人々の価値観が多様化する中、デザインも多様な視点を含むこと、言い換えれば「ひとことで言えないこと」が求められるだろうと思っています。今回お話を伺いたいと思ったのは、UNI-ONEの審査プロセスの中で審査員から出てきたコメントの視点が多様だったからでした。

車椅子のように見えるのに愛着を持てる点や重心を傾けて動く新しい移動体験など、モノとしての素晴らしさに注目する方もいれば、就労支援をはじめとした人生の可能性を広げる体験づくりに目を向ける方もいた。また、実際に乗ってみると、UNI-ONEと自分が一体化したような感覚に驚きました。これを乗り心地と表現するのも、また違う。まさに「ひとことで言えないデザイン」だな、と。

まずはこのプロダクトを開発したお二人について伺いたいです。お二人は、UNI-ONEを手がけるようになるまで、どのようなご経歴を歩まれたのでしょうか?

- 金森

元々、工芸や木工が好きで、大学では家具などを作っていましたが、その後インダストリアル・デザインの領域に軸足を移しました。Hondaに関心を持ったのは、二輪や四輪だけでなくロボティクスや航空機など多岐にわたる領域に事業を展開しており、いろんなことに挑戦できそうだと思ったからです。

新卒で入社した後は、主に四輪デザイン開発に従事し、その後イノベーションデザイン室で有形無形のデザインを手がけ、さらにはUNI-ONEのように未来の社会を作るプロダクトまで幅広く関わらせてもらっています。

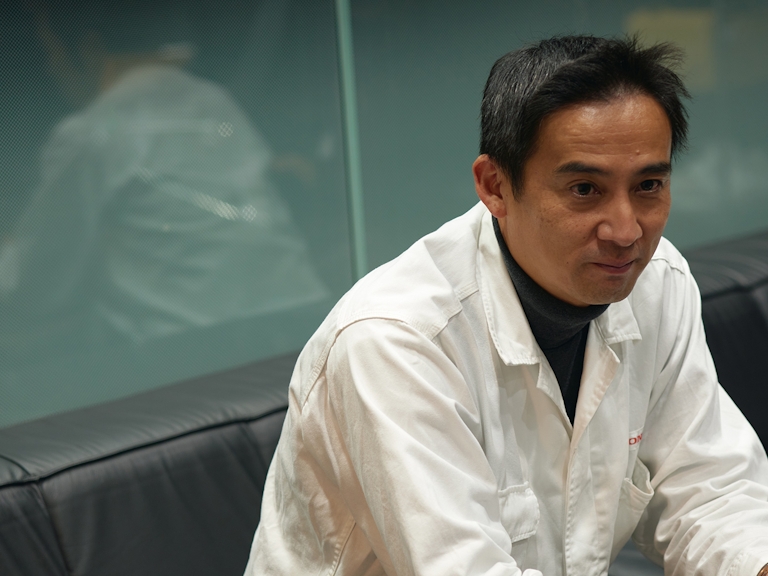

Honda イノベーションデザイン室 ソリューションデザインスタジオ チーフエンジニア 金森聡史

- 小橋

私は中途入社で、前職では産業用のロボット関連の開発に携わっていました。それも面白かったのですが、もっと生活者に寄り添ったプロダクトに関わりたいと思っていた折に、Hondaが二足歩行ロボットの発表をしているのを見たんです。

そこからHondaに興味を持ち、作り手個人の思いを尊重している会社だということも知り、「ここなら自分の作りたかったロボットを実現できるかもしれない」と思って転職しました。入社後は二足歩行ロボット「ASIMO」の開発に携わり、その延長でUNI-ONEの開発をしています。

- 中川

「ひとことで言えない」デザインが生み出されるプロセスでは、多様な意見が尊重されているのだろうと思うのですが、今回どのような方々の声が反映されたのでしょうか。Honda社員の方だけでなく、想定されるユーザーの方の声も聞いたりしたのでしょうか?

- 金森

もちろん、想定ユーザーの方にプロトタイプを使ってもらって得た反応や言葉も、指標の一つとして大切にしていました。「あの時の、あの言葉が良かったよね」と開発する中で振り返っていましたね。

- 小橋

ただ、さまざまな人々の声を聞く中でも、常に本質的なコンセプトに立ち返ることを重視していました。Hondaにはプロジェクトを進める際にいつも作っている、企画の本質的なコンセプト「A00」というものがあります。これは、企画を通して成し遂げたい夢や思いのようなもの。アイデアをまとめていく時は、都度「A00」に立ち返り、取捨選択をしていきました。

- 中川

お二人ともHondaという環境で様々な製品開発に携わってこられたと思いますが、UNI-ONEにも反映されているはずの「Hondaらしさ」って、どのようなものだと思いますか?

- 金森

よく聞かれる質問なんですが、僕らもうまく言葉にできていないんですよね……。

- 小橋

一つ挙げるとしたら、個々の思いを尊重し、挑戦を後押ししてくれるところでしょうか。他の人が見たら「なんでそんなことするの?」ということでも挑戦させてもらえるんです。

Honda 先進技術研究所フロンティアロボティクス領域 チーフエンジニア 小橋慎一郎

- 金森

「やめろ」って言われないですよね。やめる時は、自分が諦めた時。

- 小橋

Hondaって、絵本の『スイミー』みたいな会社なんですよね。ヒエラルキーだけでなく、それぞれの作りたいものが尊重されながら、全体を俯瞰をすると同じ方向を向いている。

- 中川

それぞれが大切にしたいことが尊重されながら、一つのモノに結実していくというプロセスで、ものづくりをされているんですね。Hondaの懐の広さを感じました。

- 金森

以前、私の上司が「Hondaの仕事は勇気がなきゃできない」と言っていました。まだ世の中にないものを作ることに挑戦するには、勇気が要ります。それがHondaらしさなのかもしれません。

「使われてこそ完成」だから、多様な意見を内包できる

- 中川

UNI-ONEが生まれた背景には、Hondaという環境も大きく影響しているのだと伝わってきました。

それから今回話を聞いてみたいと思ったのには、別の理由もあります。それは、UNI-ONEから、ひとことでは言えない“ものづくりの喜び”を感じたからです。昨今、ものづくりよりも、「ことづくり」や「体験づくり」が注目されているように感じることがあります。もちろん、「ことづくり」の楽しさもあると思いますが、ものづくりならではの喜びや楽しみもあるはずですよね。

そして、こうしたものづくりへの注目は、「ひとことで言えないデザイン」というテーマ設定とも関連があります。ものづくりの現場では、言葉で言い尽くせない部分を、モノ自体の存在で補ってくれるところがある。全てのアイデアの関連を言葉で合理的に説明できる状態ではなかったとしても、モノ自体がまだ知らない価値へリードしてくれることがあると思うんです。

現場は常に「百聞は一見に如かず」状態ですし、モノ自体の価値というのは、そもそも、ひとことでは言えないところがあります。私の事務所でも、模型によるスタディを徹底していまして。これは経験から、まだ言葉に整合できないアイデアのまとまりであっても、模型というモノであれば、みんなが共有できる形に結実できることがあるとわかってきたからなんです。

こうした前提を踏まえ、お二人にとっての、アイデアがモノに結実することの魅力はなにか、教えていただけますか?

建築家/株式会社中川エリカ建築設計事務所 代表取締役 中川エリカ

- 小橋

私はエンジニアなので、作ったモノが実際に動くことですね。UNI-ONEに関して言えば、実証実験を通して、実際にお客さんが喜ぶ顔を観られるのは嬉しいですよね。

- 金森

たしかに、特にUNI-ONEはそうですね。というのも私は、人が乗って完成する、人を輝かせるプロダクトが作れることに喜びを感じるのですが、UNI-ONEはその感覚が強いんです。

例えば、UNI-ONEは従来の車椅子と異なり、両手を自由に使えるような設計にしていますが、空いた両手で何をしてほしいかまでは設計していません。なぜなら、主役はプロダクトではなく、人だと考えたから。「ショッピングバッグを持って出かけられるようになった」や「手の届かなかったとこまで届くようになった」といった感想を聞くと、その人がやりたいことを叶えられているんだ、と嬉しくなります。

ただ、その代わり、UNI-ONEを説明する時の表現の仕方にはまだ迷ってもいます。資料を一つ作るにも、どんな表現で形容したらいいのか、まだ答えが見つかっていません。

- 小橋

使った方の感想を聞くと、座っているのに「歩行感覚」という言葉が出てきたり、車輪なのにもかかわらず「新しい足みたいです」と表現される方がいます。おっしゃっていただいたように、本当にひとことでは言い表せない。ただ、そうした様々な側面を内包できるのが「ものづくり」の魅力なのだとも思います。

- 中川

建築の世界では、「ポジティブだけど同じような感想しか出ないものは秀作、様々な感想を引き寄せるのが傑作」と言われています。その点で見ると、UNI-ONEは、まさに傑作だと感じました。賛否を含めて様々な感想や使い方を引き出し、それを元に次の時代のあり方を提示しようとしている。そんな熱い一つの塊のようなプロダクトだと思っています。

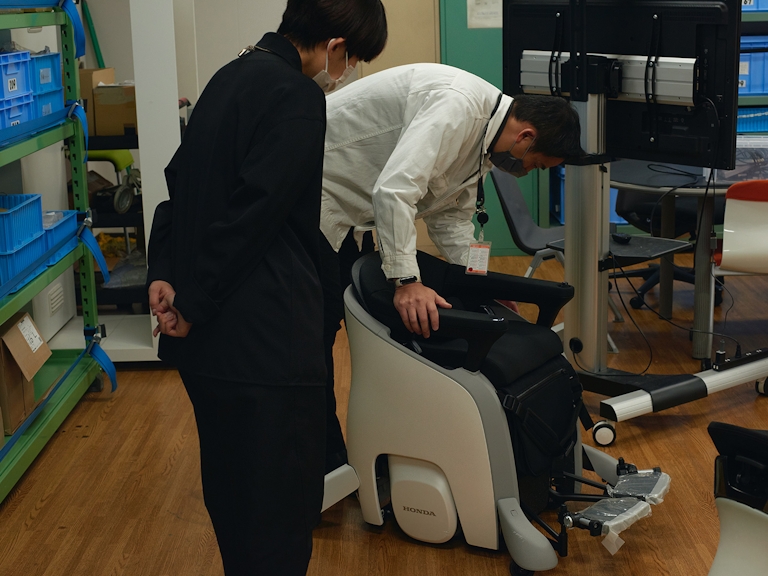

着席時の目線は歩行時の高さと大差なく、隣を歩く人とコミュニケーションが取りやすい設計になっている。インタビューでは、実際にUNI-ONEに搭乗させてもらうシーンも。重心を傾けるだけで意のままに移動できる体験は新鮮で、取材班の誰もが夢中になって乗っていた

「曖昧さ」と「完成度」を両立させるために

- 中川

先ほど、使用者が関わって初めて完成するとおっしゃっていましたが、その姿勢にはとても共感します。私が建築学生だった頃は、ハコモノ行政を批判する潮流があったので、知らずしらずのうちに社会における建築と人の関係を考えるようになりました。その一つの糸口として大事にしたいのは、私が想像していなかった使い方を、使用者の方から引き出せる建築です。

例えば、空間を作る際に「リビング」や「キッチン」などの名詞をあてがってしまうと、その名詞が持つ定義を超えた空間にはなりにくいんです。そうではなく、「料理をしたくなる場所」や「眠くなる場所」というように動詞で場所を捉えると、一気に場所の定義が広がります。そうすることで、使う人がその場所に求める気持ち良さを引き出せるのではないかと思っているんです。

- 金森

使用意図を限定せず、使う人の気持ちに応えられる“仕掛け”をどう組み込むか、ということですよね。まさに、UNI-ONEでも取り組んだ点です。

例えば、UNI-ONEには背もたれがありません。綺麗な姿勢で座って、自分の体幹を使って移動して欲しいからです。もちろん、背もたれをつけて、レバーで操縦するようにすることも可能です。しかし、そのように使い方を特定することは、中川さんがおっしゃっていたように、使う人の解釈の余地を減らすことにもつながる。こんな使い方もできるかも、という余白の残るデザインが、ものづくりにおいて大事だと思うんです。

日頃のケアやメンテナンスがしやすいよう、汚れを落としやすい表面処理などが施されている。将来的には、障害のある方だけではなく、立ち仕事の負荷軽減やエンターテイメントへの活用を見据えているという

- 中川

使用意図を一つに規定してしまうと、そこに合わない人は排除されてしまいますものね。また、意図が変わった時、その場所の価値が失われてしまう可能性もあります。

使用意図が変わったとしても、魅力を持った場所であり続けられるのか。UNI-ONEであれば、乗りたいと思い続けられるのか。使用意図がファジーでありつつも、ものとしては高い完成度を保つ。このバランスを上手く取れると、使う人の気持ちをうまく引き出せるのではないかと思っています。

- 金森

中川さんは、そのバランスをどのようにとっているのでしょうか。

- 中川

難しいですが、私自身は、竣工時点が完成形にならないことを意識しています。かつて、「建築は基本的に竣工時が一番美しいもの」「竣工写真が建物の全て」という時代もありました。

しかし、建物は年月とともに朽ちるもの。ある程度朽ちてきたらまた修理したり、建て直したりして、ピークに戻すというのは不毛です。むしろ、使う人によって建物に新しい魅力が付与されてほしい。そのためには、使う人によって解釈が異なる余白を残しておきたいし、建物の竣工後に違う時間軸が重なって建物に影響を与えるようにしたいんです。

例えば私は、庭のような建築を目指しています。庭の草木は朽ちたとしても、また次の芽が出てきます。その新しい芽の成長の仕方は、以前生えていた草木のそれとは異なるでしょう。庭のように建物が時間と共に新しい調和を生み、建物に竣工時とは異なる意味を持たせるはずです。それが、私なりの、解釈の曖昧さとものとしての完成度のバランスの取り方だと思います。

- 小橋

完成形をピークにしないのは、私たちも同じです。UNI-ONEのようなまだ世の中にないプロダクトを開発する時、作ったものを完成形と定義しません。むしろ、次にもっと良いプロダクトにするためのプロトタイプのような捉え方をしています。

誰もが「使おう!」と思える、生活に馴染んだ社会インフラに

- 中川

最後に、これからUNI-ONEを通じて、どんな社会を作っていきたいのかをお伺いしたいです。

- 金森

私自身は、明確な社会像を抱いているわけではないんです。ただ、使ってくれた人がそこからインスピレーションを得て、より良い社会を作ってくれる可能性はあると思っています。例えば、UNI-ONEが走っていることが当たり前の建物を作るとか。

ただ、今のUNI-ONEは、目の前に置いてあったとして、誰もが「使おう!」と思えるプロダクトにはまだなっていません。それは、障害のある方や高齢者の方が使うものというイメージがあるから。つまり、その人とプロダクトは関わる文脈が限られているんです。

でも、例えばもしUNI-ONEがエンターテインメント施設で使われていたら、そのイメージが変わるでしょう。実際に、フォーカス・イシューの審査員の1人でもあるライラ(・カセム)さんからも同様のご意見をいただきました。最近はエンターテイメント領域での利活用にも取り組んでいます。

- 小橋

私はHondaでずっとロボットに携わっていますが、「生活に入っていくようなロボットで社会を変えたい」と思い続けてきました。今はまだUNI-ONEが新しいものとして捉えられていますが、例えばテーマパークや商業施設で誰もが普通に乗っているような、“UNI-ONEが当たり前の社会”を作りたいですね。

- 中川

そうして生まれた社会からまた次のUNI-ONEのような時代の核が生まれる、といった循環が生まれていくのかもしれませんね。今日はありがとうございました。改めてですが、UNI-ONEは本当に今まで体験したことのない感覚を味わえる素晴らしいプロダクトだなと思いました。

特にUNI-ONEの開発現場を拝見して、言葉だけではなく、モノによるコミュニケーションが生まれていたことを感じられて、とっても嬉しかったです。ものづくりってやっぱり、道の価値に向かってしまう中毒性があるんじゃないかなと思いました。なぜそうした中毒性や価値があるのかは、ひとことでは言えません。しかし、これは決してデザインの現場から消えることはないとても重要な核なのではないかと、あらためて感じることができました。

Focused Issues

Focused Issues