人ならざるものの声に耳を澄ませ、流域の「共同体」を紡ぎ直す──麻豆大地芸術祭・龔卓軍 × 中村寛

アーティストやハンター、小学生、農家、カワウソ、川の石……それぞれの立場や種族を超えて、これまで断絶されていた地域や人間、人間以上の諸存在を繋ぎ直した芸術祭でした。

Focused Issues本記事は、グッドデザイン賞2023 フォーカス・イシューと連動し、双方のサイトへ掲載されています。

2023年、デザインが今向き合うべき課題を問い直し、提言する活動「フォーカス・イシュー」が刷新された。ビジョン「デザインのシンクタンク」を新たに掲げ、受賞作品の背景にある動向を分析して通底するテーマを抽出し、向かうべき方向を社会に示していく。

2023年度のテーマは「勇気と有機のあるデザイン」。フォーカス・イシュー・リサーチャーを務める人類学者・多摩美術大学教授の中村寛は、グッドデザイン金賞を受賞した「One Thousand Names of Zeng-wen River, 2022 Mattauw Earth Triennial(麻豆大地トリエンナーレ『曾文溪の千個のなまえ』)」を、デザインだけでなく人類学の観点からも興味深い作品として挙げた。

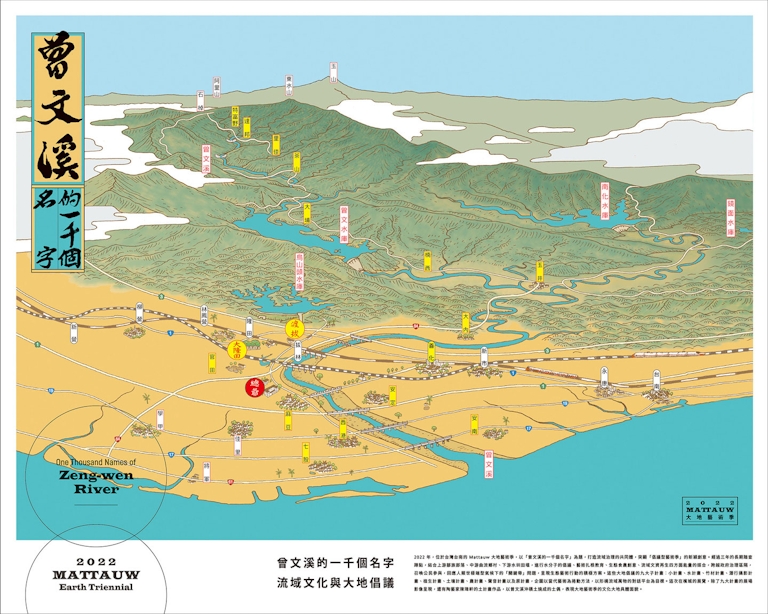

One Thousand Names of Zeng-wen River, 2022 Mattauw Earth Triennial

このプロジェクトは、138kmにわたる河川流域コミュニティや新しいタイプの「エコを提唱する芸術祭(Advocative Eco-Art Festival)」の柔軟性を高めることを目的としている。3年間のフィールドワークの中で、14人の学芸員が9つのサブプロジェクトと60のアート作品・行動によって上流から下流までをつなぎ、極端な気候と人新世時代における水資源、教育プロジェクト、エコフード、農業の問題を提起している。

本芸術祭は、台湾・台南市を流れる曾文溪(ソブンケイ)の河川流域を舞台に開催された芸術祭だ。138kmにわたる広大な河川流域を3年かけてフィールドワークし、その記録をもとにアーティストが制作した作品を展示。25万人以上が来場した。

流域の人間と人間以上のものの共同体を編み直した芸術祭はいかに生まれたのだろうか。中村は総合キュレーターを務めた、国立台南芸術大学芸術創作理論研究所教授の龔卓軍(ゴン・ジョジュン)氏に、芸術祭の制作プロセスについて訊いた。

「ありふれた河川」に向き合った芸術祭

- 中村

この度はグッドデザイン金賞の受賞、おめでとうございます。今回は芸術祭が生まれた背景をお伺いさせてください。はじめに、台南を流れる河川・曾文溪をテーマに企画が立ち上がったのは、どのような経緯からだったのでしょうか。

人類学者/多摩美術大学教授 中村寛

- ゴン

そのお話をするには、麻豆大地トリエンナーレのテーマ設定について初めにご説明させてください。芸術祭は今回が2回目の開催になるのですが、初回でテーマに掲げていたのは「砂糖」でした。というのも、砂糖抜きに台南を語れないほど、地域にとっては重要で身近なものだからです。その後、2回目のテーマを考えるにあたり、砂糖と同じくらい市民の生活に溶け込んでいるものを考えて出てきたのが「曾文溪」でした。

こういうと、「曾文溪」は、さぞかし市民に愛されている川だと想像されるかもしれません。しかし、実はそんなことはないのです。私は台南出身なのですが、曾文溪は誰でも知っている川なのに、悲しいことに気にもとめられない存在なんです。しかし、人々が無関心だからこそ、発掘しがいがあるのではないか。スポットライトを当ててみるのはどうだろうと思ったんです。

- 中村

地域や市民との結びつきが強いものをテーマに置く中で、今回は「新たな気づきを得られるかもしれない」対象として曾文溪が選ばれたのですね。曾文溪は全長138kmにもわたる広大な河川ですが、どのような地域を流れているのでしょうか。

- ゴン

上流・中流・下流と大きくわけて3つのエリアを流れています。上流は海抜2000mほどの山が連なる地域で先住民のツォウ族が住む集落があり、台湾最大の「曽文ダム」などいくつかの水利施設が点在しています。中流はシラヤ族などが住む、高齢化が進む農村地域。下流は牡蠣などの養殖場や市街地があり、海口の近くにもクロツラヘラサギ保護区など国際的に重要な湿地があり、世界屈指の半導体製造の拠点となっています。

麻豆大地トリエンナーレ 総合キュレーター 龔卓軍(ゴン・ジョジュン)

- 中村

曾文溪の流域には多様性に富んだ文化が広がっているんですね。だからこそ、ひとつの芸術祭に集約させていく難しさがあったと思います。

- ゴン

そうですね。河川の流域には森林やダムを管理する機関や企業などがありますし、河川の源流は台南市ではなく嘉義(カギ)市なので、別の行政区もからんでくる。かかわるステークホルダーは膨大な数に上りました。

しかし、いま曾文渓は度重なる治水工事や異常気象の影響を受けて、かつて存在していた豊かな生態系が破壊されつつあります。その現実に向き合い、運命を共にする「流域共同体」として、アートを介して立場が異なる人々が繋がれないかと思ったんです。

ハンターとともに、忘れられた流域の「名前」を見つける

- 中村

これまで関わりのなかった機関や企業、行政、そして地域住民などのコミュニケーションを芸術祭によって促進していく。簡単にはできない取り組みです。芸術祭には3年間のフィールドワークなど分厚い準備があったとお聞きしていますが、どのように開催準備を進めてきたのでしょうか。

- ゴン

まず、1年目に猟師に上流域を案内してもらう「ハンターズガイド」を開始しました。2年目には小学生による新聞『小事報 Little Things Newspaper』の制作と、写真家による河川のダイナミズムと変化の記録「潜行撮影」をあわせて実施します。そして3年目は農家の文化をリサーチする「農家農村採集」を開催しました。

初年度の「ハンターズガイド」では、手始めに曾文渓の源流を探そうと上流をフィールドワークしました。狩猟をしている先住民のツォウ族にハンターとして森のガイドをお願いすると、全面的に協力してくれて。アーティストやキュレーターが何度もハンターとともに山に入り、森を歩き、沢をわたり、そこで暮らす人々と人間以外の生態系を調査していきました。

芸術祭のメインビジュアル。曾文溪とその流域を中心に表現されている

- ゴン

一緒に探索するなかで知ったのは、ハンターが流域のポイントごとに「名前」をつけていること。たとえば、「hiouana(虹の地)」「nsoana(獣の泉)」など風景に呼び名が与えられている。これは面白いと思い、ハンターズガイドは「名前探しの旅」に形を変えていきました。

- 中村

「名付け」は文化を超えて人類全体にひろく見いだされる現象ですが、近年ではそれを一元的に捉えず、近代科学とは異なる存在論を持つ土着の文化集団において捉え直そうとする動きも盛んです。パズルのピースを集めていくように「土着の名前」を収集したと。

- ゴン

はい。30回ほど実施したガイドツアーで、120もの名前を見つけました。探索の回数を重ねるごとに、発見した名前の数が増える。すると、曾文溪の流域を見る視点の解像度が少しずつ高まっていったんです。

最終的には見つけた名前を地図にマッピングしていくことで、ツォウ族の言葉による初の地名地図が完成しました。

- 中村

フィールドワークでの記録をもとに制作にも取り組まれていたんですね。2年目に取り組んだ『小事報 Little Things Newspaper』は小学生による制作です。これはどのように進められたのでしょうか?

- ゴン

曾文溪の流域内にある10校の小学校と協働して作りました。約20人の小学生に上流・中流・下流それぞれの流域へ取材に出かけてもらって。ハンターの家に宿泊をしたり、滝壺に飛び込む通過儀礼を試したり、苗を植えたりと、さまざまな体験をしてもらいました。新聞の名前に “Little Things”とつけたのは、「水はどこからきたのか」「木はどうやって植えられたのか」と、子どもたちから細かい質問がたくさん寄せられたからです。担当の流域で同じ場所に通ううちに疑問に思ったこと、感じたことを記事にして、誌面もデザインしてもらいました。

- 中村

同じ場所を何度も訪ねる。面白いですね。マーケティングやデザインリサーチなどではあまり一般的ではないようですが、人類学や民俗学のフィールドワークでは、同じ場所や人をあえて何度も訪ねます。

- ゴン

同じことを繰り返していると、変化に気づきやすくなると思います。たとえば定期的に曽文ダムに足を運んでいると、あるとき大干ばつになったと思ったら、80日後には豪雨で満水になっていたんです。異常気象の影響を受け、こんなに目まぐるしく流域は表情を変えるのかと驚きました。この大小さまざまな環境の変化を、フォトグラファーと協力してつぶさに記録し、芸術祭ではその写真を展示しました。

- 中村

お話を聞いていると、コンセプトや制作が先行していないですよね。あくまで地域に根付く文化や流域で起こったことがまずあり、その記録を編み直し、捉え直したものが作品となる。

- ゴン

おっしゃる通りです。3年目は中流の地域で「農家農村採集」と題して農家の生活にお邪魔し、交流しながらそこでの営みを観察して記録。同時に一緒に稲や菱の実を育てたり、水田で運動会をしたりもしました。他にはアーティストによるワークショップも開催しています。中流で暮らす先住民のシラヤ族の技術で16m×9mの巨大な鹿のオブジェを竹で編んだり、植物を料理してレシピを作ったり。50回以上のワークショップを開催したので、会場はいつも賑わっていました。

振り返ると、3年間のさまざまな活動を経て、数えきれないほど多くの人が関わるプロジェクトになりました。最初は私と2人の博士課程の学生だけで活動していたのですが、そこからプログラムの企画者やハンターズガイドに参加した専門家が「引き続き芸術祭に関わりたい」とキュレーターになったり、ワークショップ講師がアーティストとして参加したりして、どんどん協力者が増えていきました。

- 中村

参加する人たちの「やってみたい」という熱量や楽しさが伝播していって、ハンターから小学生、農家まで、さまざまな人々の輪が広がっていったんですね。最初からキュレーターやアーティストを招くだけではなく、参加した人びとがキュレーターやアーティストに「なっていく」というのが面白いと思いました。

非人間を「代弁する」万物議会

- 中村

グッドデザイン賞でのプレゼンテーションでは、曾文溪に存在する人間以外のものに代弁者を立てて話し合う場「万物議会 parliament of things」についてもお話されていました。人間中心主義の世界観に一石を投じるプログラムとして興味深かったです。

作品群の一部

- ゴン

フィールドワークを通して、曾文渓は人間だけのものではないと強く感じました。非人間、たとえば、石や川砂利、植物などが存在し、近年は姿を見せなくなった鰻やカワウソの住みかでもあります。彼らは気候変動や治水対策による環境破壊の影響を受けている。そのような環境下で生きる彼らは何を考え、感じているだろう。流域共同体のメンバーとして非人間とも議論を重ねる必要があるのではと思ったんです。

とはいえ彼らは言葉を発せないので、膝を突き合わせて話すことはできません。そこで考えたのが、「私たちが非人間になりきり気持ちや考えを代弁する」ことでした。自分(=非人間)と曾文溪との関係、想い、河川の未来について議論する取り組みが「万物議会」です。

- 中村

「なりきる」というのは、「憑依させる」イメージでしょうか。

- ゴン

まさに。あたかも自分がそのものになったかのように振る舞ってもらいます。参加者はキュレーターやアーティスト、ハンターなど芸術祭に関わった人たちです。それぞれが代弁したいものを選び、そのものを自分に憑依させて話し手として15分間喋るんです。

- 中村

印象的な語りはありましたか。

- ゴン

「石の代弁者」となった楊佳寧さんの発表は特に興味深いものでした。石になった途端、人格が変わってしまったんです。

楊さんは台湾の大手建設会社が運営する美学センターのエンジニアであり、川が作り出す地形を研究する学者です。日本とアメリカで川の研究をされてきました。普段は理路整然とした研究者なのに、話しはじめたらまるで詩人であるかのように、曾文渓への想いを語ったのです。そして、川がいかに過酷な環境かをシェアしました。というのも、曾文渓は標高2600mから400mまで一気に水が流れこむ場所があったり、夏には豪雨が降ったりする。もろさが特徴の曾文渓の石にとって、河川と共存するのはなかなか大変なんです。

- 中村

なりきるには「役作り」が大事ですよね。自分の考えは一旦脇に置いて対象を観察し、特徴をつかんだり、情報を集めたりする。自分の「偏り」にも気づきつつ、そのものの置かれている状況を知っていくと、おのずと理解が深まっていきますね。

- ゴン

楊さん以外にも、先住民が消えた鰻やカワウソを、環境工学者が洪水を、高校の地理教師が河岸段丘を、曾文渓との関係性を説明しながら、環境への危機感や未来を代弁してくれました。

流域を歩けば、いたるところで万物と出会います。存在を知るたびに、代弁するものが増えていく。その数は1000、5000と増えていくことでしょう。芸術祭は閉幕しましたが、これからも忘れさられし名をさまざまな方と一緒に探し続けたいと思っています。

受賞が関係者のモチベーションに。次なる2025年に向けて

- 中村

自然の声により深く耳を傾け、見たいものを見るだけではなく、見えないものを見ようとする。入念なフィールドリサーチがあったからこそ、人間中心主義的ではない世界を来場者にも体験してもらえるユニークな芸術祭となり、評判を集めたのだと改めて感じました。次回の開催も楽しみです。

- ゴン

ありがとうございます。3年に一回のトリエンナーレなので、次の開催は2025年です。すでにテーマ探しをしたり、予算の計画をしたりと動きはじめています。

- 中村

想いだけでは芸術祭はできないですよね。予算も大事です。この芸術祭はどのように資金繰りをしてきたのでしょうか。

- ゴン

市政府と文化部からの給付もありましたが、2022年の開催時は自分たちでお金を集めました。政府の予算だけでは実現不可能だったんです。しかし、ありふれた河川である曾文渓の本当の魅力を、どうしても世の中に知ってほしかった。そのモチベーションがあったからこそ、はじめての資金集めをしました。

ただ、お金を運営側で工面することに反対するキュレーターもいて。「政府からの依頼なのに、資金調達を自分たちでやるなんてナンセンスだ」と。しかし、たしかに依頼主は政府ですが、芸術祭に関わると決めた以上、私たちにも成功させる責任がある。そのためにできることはやるべきだと思ったんです。

財源の確保に奔走している姿を見て、最終的には異議を唱えていたキュレーターや周りの人、そして政府も協力的な姿勢を見せてくれるようになりました。私は深く感動しました。

- 中村

実践を通して周りの考え方が変わっていったんですね。

- ゴン

はい。今回の受賞は大変嬉しいだけでなく、私たちにとって大きな意義がありました。受賞によって、芸術祭が価値のあるイベントだと証明できた。たとえば台南市政府をはじめ、水道行政を管轄する水利署などの行政機関が評価してくれたんです。驚くことに、次回の予算が増額されました。

他にも、来年迎える台南設立400周年に向けた街づくりや展覧会のキュレーションを任せていただけることに。以前より活動がしやすくなり、できることの幅も広がりつつあります。

- 中村

周りからの期待はさらに高まっていきそうですね。ゴンさんたちが何を考え、どのようにプロセスをデザインしていくのか。2025年が待ちきれないですね。

アーティストやハンター、小学生、農家、カワウソ、川の石……それぞれの立場や種族を超えて、これまで断絶されていた地域や人間、人間以上の諸存在をつなぎなおし、人間中心主義を超える「共同性」のようなものを生み出したのだと感じました。時間をかけて忘れられた文脈を掘り起こし、手足を動かして流域の歴史や文化を探索・収集した結果、多くの人の心を揺さぶり、参加したいと思わせる芸術祭になったのかもしれません。

今年度フォーカス・イシューの活動を総括したレポート『FOCUSED ISSUES 2023 これからの「デザイン」に向けた提言』では、審査や受賞者へのインタビューを通じて得られた新たなデザインの“うねり”を、提言と論考でまとめています。下記をご覧ください。

- 勇気と有機のあるデザインを紐解く:2023年度フォーカス・イシューレポート公開

- https://journal.g-mark.org/posts/focusedissues2023_004

Focused Issues

Focused Issues