1年で総勢75名超。フルリモートデザインチーム「Goodpatch Anywhere」が実験を繰り返す仕組みと組織

『東京一極集中でフルタイム勤務』という既存の労働条件や、既存のプロジェクトの進め方に対する『実験』。明確に独立させ、異なるルールの上で仕組みをつくるーー。

リモートワークを導入する企業が増えている。エンジニアやデザイナーなど、クリエイティブ職を中心として広がってきた働き方だが、いまでは、大企業や“レガシー”と呼ばれる業界でも導入する事例が出てきている。

一方、メルカリやチームラボなど“あえて”リモートワークを原則禁止とする企業や、一旦導入に踏み切ったものの、白紙に戻す企業も現れた。「予想以上にコミュニケーションコストがかかる」「エンゲージメントが低下しやすい」などがその理由の一部だ。

そんななか、グッドパッチが立ち上げた新規事業「Goodpatch Anywhere」が好調だ。

リリースから1年でメンバーは75名を突破(2019年9月現在)。数々のクライアントワークを手がけ、着実にその成果が積み上がってきている。Goodpatch Anywhereは、その名の通り「メンバー全員がフルリモート」のデザインチームだ。

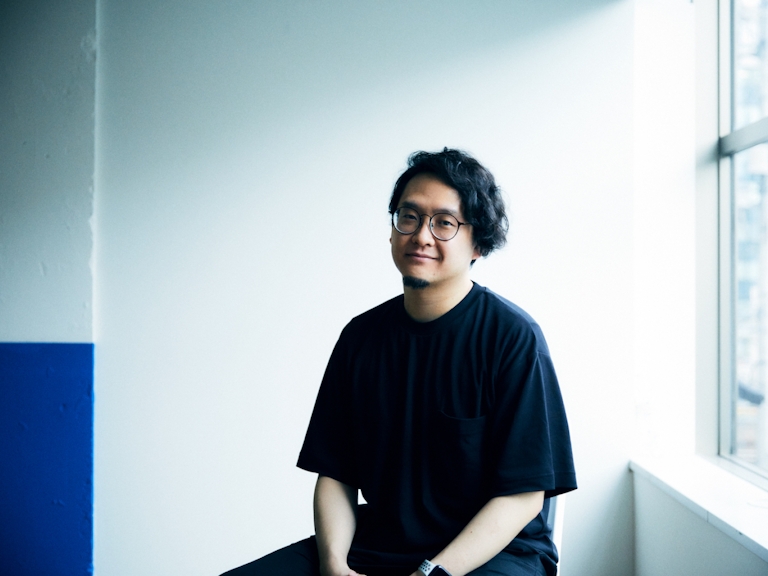

同社は新規事業立ち上げやUXデザインなど、クライアントとグループワークを通じて、密にコミュニケーションを図るようなプロジェクトが多い。にもかかわらず、なぜ「フルリモート」が実現できているのか。一からチーム作りを行い、メンバーの採用を一手に手がけるGoodpatch Anywhere事業責任者でサービスデザイナーの齋藤恵太に話を伺った。

リモートワークの「真逆」からみた、その可能性

齋藤はデザイン会社で数々のWeb制作案件を経験した後、2013年にグッドパッチへ入社。マネーフォワード iOS Appや日本経済新聞社新規メディアアプリのデザイン、FiNC Technologiesのアプリ・サービスデザインなどを手がけてきた。

ただ、齋藤がこれまで携わってきた案件は、その規模や難易度からいずれもコミュニケーションの密度を重視し、クライアントと対面で中長期に関係値を構築していくスタイルが中心。いわばリモートワークと「真逆」の働き方をしてきた。

齋藤「グッドパッチのプロジェクトは、デザインと事業が密接でシステム側との連携機会も多くその複雑さをちゃんと理解するため、密着型のコミュニケーションを確保しなければうまくいかない場合も少なくありません。私自身、プロジェクトによっては常勤でお客様と接していましたし、クライアントと対面で密な関係構築は欠かせないと考えていました」

その齋藤が2018年8月から、取り組んできたのが“フルリモートチームによるデザインサービスを展開する”という新規事業だ。だが、「チーム」と言っても、立ち上げメンバーは齋藤ひとり。既存社員からは一切アサインしなかった。

齋藤「この新規事業は、『東京一極集中でフルタイム勤務』という既存の労働条件や、既存のプロジェクトの進め方に対する『実験』だと考えました。であれば、中途半端に東京メンバーを入れず、明確に独立させ、異なるルールの上で仕組みをつくるべきだと考えたんです」

齋藤自身、あえて渋谷のオフィスからは距離を置き、一人でリモートワークをしつつ、制度設計やプロジェクト、組織のあり方を練り込んだ。noteでの発信やWantedlyでの採用活動も並行して実施。Wantedlyでは一定数「リモートワーク」をキーワードに検索をかける求職者がおり、ほどなくしてメンバーは集まりはじめたという。

リモートでなければ採用できなかったメンバーたち

数ある応募の中から最初にメンバーに加わったのは、東京の大手メーカーでUX系の職種を経験した後札幌へ移住し、フリーランスで仕事をするUXデザイナー。東京で制作会社に勤めた後、沖縄へ移住し、リモートで東京からの案件を担当するウェブプロデューサー。東京から大阪へ移住したUIデザイナーの3名だ。

彼らが最初に向き合ったのは、北海道 帯広に本社を置く株式会社ファームノート。クラウド牛群管理システム「Farmnote」を提供する同社は、UXデザインをグッドパッチへ依頼した。いうまでもなく、“フルリモート”が前提になるこの案件。齋藤は“最初がファームノートだったのは運命だったかもしれない”と当時を振り返る。

齋藤「ファームノートは、もともとリモートワークを実施されていることもあり、オンラインコミュニケーションのノウハウがありましたし、リモートへの理解も深いクライアントでした。このプロジェクトでは帯広、札幌 、東京、大阪、沖縄……とメンバーは日本各地に点在していましたが、これまで東京で向き合っていたクライアントと同じくらい、オンライン上で密に関係性を構築でき、想定の数段上のレベルでプロジェクトはスムーズに進みました。これでプロジェクトを成功させられれば、どんな案件が来てもやっていけるだろう、という自信にも繋がりましたね」

これを皮切りに、Goodpatch Anywhereはベンチャーから大手キャリア、メガバンクなど事業規模も形態もさまざまなプロジェクトを手がけることとなる。これまで東京オフィスだけではリソースなどが確保できず、断らざるを得なかったクライアントにも、Anywhereという選択肢を提示できるようになった。

当然、それを実現させるメンバーの採用も急ピッチで進められ、Anywhereはスタートからわずか1年で75名を超えるチームへ拡大。そのメンバーは、「リモートワークでなければ採用できなかった」人ばかりだった。

齋藤「東京オフィスでフルタイム働くーーという『障壁』を外せば、地方や海外在住者、二拠点生活者、子育て中の人……デザイン会社を自ら経営する社長ですら、一緒に働ける。本業と並行しながら、1日2時間だけAnywhereに取り組む、といったことも可能なんです」

Goodpatch Anywhereが選ばれたのは、通勤やフルタイムといった場所・時間的な制約だけにはとどまらない。フリーランスとして独立する人が常に向き合い続けなければいけない「成長」という課題も、この組織であれば向き合う機会が提供される。

齋藤「フリーランスにとって、成長機会を作ることは容易ではありません。地方では勉強会やレビューし合える環境も少なく、学びも蓄積できない。ですがGoodpatch Anywhereならそれを提供できますし、チームとしてのフォロー体制も築けるので、自分のキャパ以上のことへ挑めるんです」

一方、仕事を依頼した企業側は、そのほとんどが当初「フルリモートでのプロジェクトに不安を抱いていた」という。

齋藤「『これからの時代はリモートですよね』と言いながらも、はじめる前は疑心暗鬼な人も少なからずいらっしゃったのは確かです。ただ、プロジェクトが進むにつれ、ほとんどの方に『めちゃくちゃいいですね!』とか『リモートのイメージが180度変わりました』と、いい反応をいただきました」

あるプロジェクトでは、企業側の責任者とデザイン部門の総括責任者にもチームに加わってもらう形で進行していたが、「同じ1カ月半の間に出てきたアウトプットとしては、これまで依頼したどの企業よりも質・量ともに大きかった」と驚かれたという。これまでは、資料を共有し、修正依頼をして、1週間後にそのアウトプットが返ってくる……といったスピードが、「同等のアウトプットが1日に何度も返ってくる」イメージだ。

また、別のプロジェクトでは、クライアントがアサインしたSIerと協業した際に、Figmaを中心とするコミュニケーションが見事にはまったという。開発を切り離す大企業のプロジェクトなどでも、インパクトが期待できるといえるだろう。

齋藤「オンラインツールで、リアルタイムにコミュニケーションを重ねる上、デザインも双方が見ている状態で調整を加えていくので、“持ち帰って”という時間を可能な限りゼロにできるんです。待ち時間が減り、ブラッシュアップに時間を多く使える分、満足のいくアウトプットへ近づけることにフォーカスできているのだと思います」

齋藤「たとえば『ブレストに強い人が100人集まって、短時間で一気にアイデア出しを行う』といったことが理論的には可能です。全員がフルコミットではなく、時間・場所的な制約もないので、その時々に最適な人を適切な時間だけサポートいただき、スピーディかつハイクオリティでアウトプットができる。これは、子育てで17時以降は業務ができない、といった制約になっている部分をフォローし合う意味でも機能しています」

次に、コミュニケーション。ポイントは、ツールをフル活用した「リアルタイム性を重視したコラボレーション」にある。チームは毎日Zoomでミーティングを行い、月曜日にプランニングし、金曜日に振り返るサイクルで、スクラムによるプロジェクト管理を行う。このミーティングにはクライアントの担当者が同席する場合もあるという。

「毎日、クライアントのオフィスに集まってミーティングを行う」よりはるかに、コミュニケーションコストを削減できるのは間違いない。カスタマージャーニーマップの作成やマイクロシナリオの記述も、Figmaを使えば対面でホワイトボードに向かうように進行できるという。

齋藤「勤務中は常時SlackやZoom、Figmaをつなぎ、隣同士で作業しながら、相談し合える環境をオンライン上に再現しているんです。たとえば、あるデザイナーが作業中『いまから作業するので、誰かレビューしてもらえませんか?と呼びかけ、Figmaを見ながらプロダクトマネジャーがフィードバックを行い、リアルタイムで修正を行う……といったことも可能です。コメントが入った数秒後に修正が終わっているなんとことも珍しくありません。リアルタイムにコミュニケーションできるからこそ、UXデザインであっても、問題なくできているのだと思います」

リモート組織を作る、心理的安全性

ただ、Goodpatch Anywhereがオンラインでも成立しているのは「ツール」や「仕組み」のおかげだけではない。オンラインでも安心して働ける「チーム作り」が大きな役割を担っている。

たとえば、デザイナーからすれば制作中のデザインデータを共有することへの心的ハードルは決して小さくないはずだ。つくりかけをクライアントに見せることへ、ためらいを感じる人は少なくないだろう。

これらを乗り越える上で欠かせないのは、チームとしての強い意識付けにある。クライアントを含めたプロジェクトのキックオフミーティングでは、メンバー同士の心理的安全性の構築を強く意識し、コミュニケーションを重ねる。

齋藤「『クライアントとグッドパッチは、受発注者の関係ではなく、同じゴールを目指すパートナーであり、チームメンバーである』『どんなことでもいいから、わからないことがあれば質問を』『不完全でもかまわないから、作業中のデザインを共有しよう』と繰り返し伝えています。もちろん、最初からその通りにはなりませんが、繰り返し言い続けることで、徐々にクライアントを含めたメンバーの間にチームとしての関係性が構築されていくんです」

チームで動く価値を高めるため、Goodpatch Anywhereではナレッジの蓄積も入念におこなっている。Zoomはすべて録画し、議事録やナレッジもScrapboxで共有。進行中のプロジェクトは、NDAがあるため、いったんそれぞれScrapboxのボードを割り当て、ローンチ後にプロジェクトレビューをしたり、内容を抽象化して社内ブログで共有するなどもしている。週に1回Scrapboxのリファクタリングをおこない、随時Wikiを更新・編集することで、つねに価値あるナレッジ共有に取り組んでいる。その担当は「メンバー全員」だ。

齋藤「できるだけ多くのメンバーが関わって編集することで、さまざまな知識が集まり、活性化され、価値あるものになる。それぞれがAnywhereで経験したことや学びを集約して、それぞれが自分のプロジェクトにも活かしてもらう。そんな情報共有ができたら、理想的だなと思うんです」

とはいえリモートワークは、組織へのエンゲージメントを高めたりカルチャーを醸成したりすることは、どうしても難しくなることが多い。Goodpatch Anywhereではチームビルディング的な動きをメンバーが自発的に起こっているという。

たとえば、月1開催の飲み会や「UIデザイナーランチ」など自発的なイベントで、オフラインの機会を設けるほか、オンラインでも「同じ空間や同じ時間を共有する」ような環境を作り出せているという。「まだいろいろと実験段階」と齋藤は話すが、常時接続のボイスチャット「Discord」では常に人の気配が感じられ、プロジェクトごとのみならず「遅番用」「ゆるく作業する用」といった目的別のDiscordチャンネルも開設。夜になると「オンライン飲み会」が始まることもあるという。

齋藤「メンバーみんな、情報感度が高くて、『これ、使ってもいいですか?』と提案されることが度々ある。Discordもそうだったんですよ。組織的にミーハーなところがあるというか、とりあえず新しいツールを使ってみて、『これいいな』と思ったらみんなに提案して試してみる。それに乗っかって盛り上げるフォロワーもしっかりいます。どことなく(前オフィスの)秋葉原時代の文化に近いかもしれません。みんな、いい意味でこだわりなく、『なんでもやりますよ』と言ってくれる感じがあります」

この実現には契約形態も寄与している。Goodpatch Anywhereは、メンバー全員がフルリモートながら、基本的には業務委託契約ではなく、雇用契約を結ぶ、というチャレンジをしている。

齋藤「グッドパッチの業務内容は、プロジェクトやチーム内でも常に変化しはっきりと規定しきれない部分もあり、プロジェクトベースの業務委託契約では対応しきれません。対して雇用契約であれば、期間のなかで随時変化を重ねられます。

たとえば、6カ月定期間の雇用契約を結び、案件に対して稼働した時間を勤務時間として記録し、時給換算で給与を算出し、それ以降は状況にあわせて他のプロジェクトに加わったり、人手が足りない時に手伝ってもらったり……といった具合ですね。組織作りや、ナレッジのアーカイブといったクライアントワーク外の業務や組織貢献を、合法的にできる手段って意外とないんです。このようなチャレンジングな実験をバックオフィスとも協力して制度面もしっかり運用しているんです」

本質的なデザインを担うプレイヤーをどう増やすか

まだ、多くの企業において未成熟なリモートワークを仕組みや制度から構築し、ツール活用によって活発なコミュニケーションやナレッジ共有を促し、物理的な距離に左右されない新しい働き方を実現するーー。そこにあるのは、デザインという領域に対する危機意識だ。

齋藤「グッドパッチは、自社事業と受託事業、東京とベルリン……対立軸の中で進化してきました。ですからGoodpatch Anywhereは、東京・渋谷の対立軸として機能し、学びを交換し合える場になっていけたらいい。そのなかでオープンにできるものはオープンにして、みんな活用して、広げてもらえたらいい。そうでなければ、僕らの業界は先細っていってしまうと考えています。本質的なデザインができるプレーヤーをもっと増やせるかどうか、それが僕らの『実験』にかかっていると思うんです」

「多様なメンバーがいるほど、その差分からの学びは大きくなる。その学びをいかにコミュニティとして積み上げていくか」と語る齋藤。1年という短期間で、チームとしてもビジネスとしても爆発的な成長を遂げたGoodpatch Anywhereの今後にも要注目だ。