グッドデザイン賞2021を読み解く5つの切り口ーーフォーカス・イシュー・ディレクター思索の軌跡

グッドデザイン賞内で、デザインがいま向き合うべき重要な領域を定めたフォーカス・イシュー。2021年度イシュー・ディレクターとして携わる5名による思考の軌跡。

Focused Issues本記事は、グッドデザイン賞2021 フォーカス・イシューと連動しており、双方のサイトへ掲載されています。

「デザイン」の対象は常に拡張しており、現在地を捉えるのは容易ではない。

そのうねりを60年以上、定点観測してきたのが、グッドデザイン賞だ。2021年度は「希求と交動」をテーマに、いまの“グッド”を探っている。

2021年8月には、二次審査によって受賞作とベスト100が選出。9月には、さらにその中からいくつかのテーマに則って選出される、特別賞審査が行なわれた。

この審査プロセスでは、受賞作選定とは別の切り口からデザインの潮流を見出す取り組みが行われている。それが、「フォーカス・イシュー」だ。デザインがいま向き合うべき重要な領域をフォーカス・イシューと定め、議論を深めるための特別チーム(フォーカス・イシュー・ディレクター)を編成。審査ユニットを横断して応募対象を観察、これからの社会における可能性やデザインの役割と意義を議論し、課題や今後の可能性を「提言」として発表する。

2021年度は、5名のディレクターが自らの掲げたテーマへの思索を深める。本記事では、各々のイシューとその思考の軌跡へ迫ってゆく。

「つくって終わり」ではなく、時と共に変われる「余白」を

一人目に紹介するディレクターは、都市デザイナーの飯石藍。公共施設の流通・活用を促進するメディアプラットフォームである『公共R不動産』の立ち上げや、全国各地でまちづくりに関するプロジェクトに携わってきた。そんな飯石が設定したフォーカス・イシューは「完成しないデザイン」だ。

飯石「「都市デザインや建築の領域では、デザインにおける時間軸が長きにわたります。再開発のプロジェクトだと、計画から完成まで二十数年にわたることも珍しくありません。でも、二十数年後に世界がどんなものになっているかなんて、予想ができませんよね。当初の計画が、時間の経過と共に時代にそぐわないものになってしまっていることもしばしばです。

だからこそ、どんな変化にも対応できる余白が重要になる。『つくって終わり』を前提にしては、変化に対応できません。完成の“その先”を見据えたデザインが必要だと思うのです」

「時間がかかってでも、継続的に取り組んでいるかどうか」という視点を持って審査に臨んだと振り返る。最も目を引いたのは、軽井沢に拠点を置く、きたもっく(浅間北麓の地域資源の価値化とキャンプ場等の場づくりを軸にした循環型地域未来創造事業)の取り組みだったという。

きたもっくが事業を立ち上げたのは、25年も前のこと。はじまりはキャンプ場経営だったが、木材を使いコテージなどをつくるために、木材加工業へと展開。その後林業にも着目し、山を購入。自伐型林業も手がけるようになった。現在では生産加工業にも展開し、はちみつなどを製造・販売しているそうだ。

飯石「常に『その先』を考えながら、25年間事業領域を拡張し続けています。キャンプ場経営に留まらず、地域や林業が抱える課題解決に継続的に挑んでいる点がとても素晴らしいと思いました」

埼玉県入間市にある『ジョンソンタウン』も注目作として名前をあげた。

このエリアは、かつて同市に存在していた米軍のジョンソン基地関係者たちが住んでいた。米軍撤退後、空き家となった住宅には日本人が入居するも、荒廃が進行。しかし、2004年に、この街の復興がはじまる。平成ハウスと呼ばれる新たな住居が建設され、米軍ハウスと呼ばれる平屋のアメリカン古民家と併存する特徴的な景観を持つ地区となった。

開始から17年という長い年月を経て、今回応募されたこのプロジェクト。「住む人と働く人と創る人が渾然一体となり、時代に合わせて少しずつ建造物の形を変化させている点が最大の特徴だと思います」。

審査を重ねるにつれ、「『完成しないデザイン』が意味するところの解像度が高まった」という。

飯石「『完成しないデザイン』は、5つの要素で構成されるのではないかという仮説が立ってきました。作ることや生み出すことがゴールにならないこと、かかわる人が向かう像を共有していること、完成を急がないこと、当事者性を持ちながら役割を越境していること、そして変化の余白を残していること。最終提言に向けて、さらに探求を深めていければと思っています」

大きな世代交代が起こる2020年代に求められるデザイン

二人目は、予防医学研究者として「人がよりよく生きる(Well-being)とは何か」を学際的に研究する石川善樹。「将来世代とつくるデザイン」をテーマに設定し、デザインにおける「プロセス」の重要性を強く意識し審査に臨んだ。

石川「どの作品もアウトプットのクオリティはとても高いので、それだけで審査するのは難しい。そこで、生み出されるプロセスに注目しようと思ったんです。たとえアウトプットが似ていたとしても、プロセスは唯一無二。誰が、どんな想いで、そして『誰と』デザインをしたのかが、重要なのではないかと」

「将来世代と」とした理由は、2020年代に人類全体で世代交代が起こるからだという。日本においては、2024年には労働人口の50%がミレニアル世代に、2030年には世界人口の半分がZ世代になると指摘。「私たちは、新たな価値観を持った将来世代としっかりと向き合わなければならないし、そうした人々から学ばなければ時代に取り残されてしまいます」。

そう語る石川が「衝撃だった」という作品は、やはり「将来」を強く意識したものだ。一際注目したと振り返るのが、台湾のO’rightという企業の取り組みだ。

2021年の11月1日からイギリスで開催されるCOP26(第26回国連気候変動枠組み条約締約国会議)において、O’rightのCEO・Steven Koが企業代表として最終演説を行うそうだ。「それだけO’rightの製品が世界的にも認められているということでしょう」と石川。O’rightは2020年度もグッドデザイン賞に歯磨き粉を出品している。

石川「環境にも健康にも配慮された製品の素晴らしさもさることながら、最も衝撃を受けたのは、企業としての姿勢。昨年、O’rightの方とお話をしているときに『まだ紙の名刺を使っているんですか?』と言われたんです。『なぜ環境を害し、ウイルスが付着する恐れもあるものを使っているのか』と。私たちにとっては当然の慣行が、将来世代においては『当たり前ではなくなる』可能性や、その慣行を変えていく必要性を強く感じました」

それ以降、石川は紙の名刺を使うことをやめたそうだ。「将来世代により良い形でバトンをつなぐ責任を感じさせてくれたという意味で、O’rightはとても象徴的な存在だ」と語る。

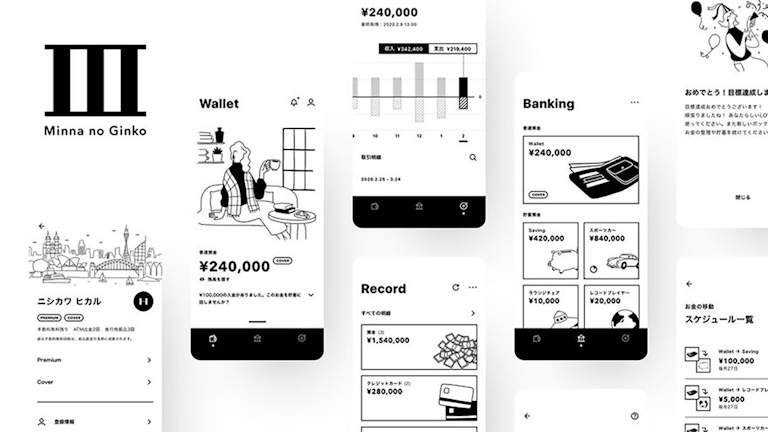

また、デジタルネイティブ世代向けデジタル銀行『みんなの銀行』も注目作に挙げた。「将来世代を見据え、金融機関を再構築し、お金との関わり方をゼロベースで考え直すきっかけを提供するもの」として推す。

特別賞審査では「将来世代とつくるデザイン」のあり方に、3つのパターンが見えてきたと語った。

石川「一つ目は、大人が主体で、将来世代からヒアリングしながらデザインするもの。二つ目は、大人と将来世代が対等な立場でデザインするもの。三つ目は、何かをしたり作ったりすることを狙わない、『共にいる』ことを重視するもの。これらのパターンも踏まえ、コロナ禍によって最も割を食っているであろう『将来世代』とつくるデザインとはなにか、引き続き考えを深めていきます」

「時間がかかるデザイン」は評価・投資がされづらい?

田中「すぐに効果が現れない、あるいは目の前にいない人々に利益を提供しようとするものを取り上げたいと思いました」

そう語る田中みゆきがテーマとしたのは「時間がかかるデザイン」だ。

田中「私は普段、障がいを持っている人やマイノリティの方々とアートプロジェクトを行なったり、映画を作ったりしています。マイノリティの方々は身体的、言語的、文化的にマジョリティとは異なる特徴を持っているため、マジョリティが作り出すものに適応するのに『時間がかかる』。同時に、マイノリティの方々が生み出すものを、マジョリティが理解することにも『時間がかかる』。そして、そういった社会を変えていくのにも『時間がかかる』のです」

田中は『北長瀬コミュニティフリッジ』と『Book & Host Project for Migrants』を注目作に挙げた。

田中「前者は、困っている方々に間接的に食料や生活必需品を提供するもの。後者は、移民が今すぐ使えるノウハウというより、文化的な教養を身につけることで、地元の人とのコミュニケーションや仲間を見つけるうえでの助けにつながっているのではないでしょうか。目の前にいる人々に、ではなく、見えない相手に価値を提供しようとするプロジェクトが、全国のさまざまなところで起きていることが実感できました」

他方で田中は、「ベスト100の審査には違和感を覚えた」と、あえて問題提起を行なった。

田中「ユニットごとの審査ではマイノリティの方々を対象としたものも多かったので感じなかったのですが、ベスト100は『グッドデザイン賞はまだまだマジョリティの価値観が中心の場だ』と感じました。あげられるプロダクトや論点が、マジョリティの視点を前提にしていて、自分たちが価値を感じられるかどうかが評価の軸になっています。率直に言えば、ダイバーシティやインクルージョンの観点で、もう少し改善の余地があるでしょう。

マイノリティの方々を対象としたものは、マーケットも小さく利益が出にくいものが多い。結果、企業としても投資しづらく、技術開発にも時間を要してしまいます。言い換えるなら、この領域は『時間がかかる』んです」

特別賞審査においても同様の感触を持った。「時間のかかるデザイン」というテーマを深める上では、福祉領域の取り組みをグッドデザインの中でどう評価すべきかという観点も重要だ。

田中「もちろん、OriHimeなど、いくつかノミネートされていたものもありました。ただ、このレベルまでクオリティを高めなければ評価されないとすると、福祉領域にとってはハードルが高くなってしまう。こうしたものを受け止める、別の基準や受け皿があってもいいのではと感じます」

そうした問題意識も胸に、自らのテーマを深めていく田中。ただ、他の人の推薦を聞くことで、自身では思いもよらなかったものに出会えたともいう。例えば、飯石も挙げたきたもっくの取り組みが700年スパンでの噴火サイクルを考慮したものだと聞き、その時間軸の長さに驚いたそうだ。

大量生産だけでない、新たな「まなざし」の必要性

アートディレクターとして、文化や福祉、地域に関わるプロジェクトに取り組む原田祐馬。原田がテーマに設定したのは「まなざしを生むデザイン」だ。

原田「これまで社会は、とにかく成長を追い求め走り続けてきた。しかし、その中で見落としてしまったもの、通り過ぎてしまったものもあったように思うんです。それらをしっかりと“まなざす”ために、立ち止まろうとした人も少なくないはず。でも、中には上手く立ち止まれなかった人もいるのではないかと。

たとえば自分の仕事でいえば、福祉制度からこぼれ落ちてしまった人たちのニーズをすくい上げたり、温室効果ガス排出の観点から問題視されがちな牧場が山と共存する方法を考えたりしています。そういった人たちのことを想像し直すような取り組みと出会いたいと思い、このテーマを設定しました」

ただ、「『まなざしを生むデザイン』にそぐう作品との出会いは決して多くはない」と振り返る。その理由のひとつは「既存の価値観とは距離がある」ことを挙げた。

原田「先ほど田中さんがおっしゃっていたようなマジョリティ側の視点から作られた作品は、自分のイシューには合致しづらい側面がありました。特に大量生産・大量消費とはあまり相性が良くないと感じています。ただ、その中にもインクルーシブな視点を持って生み出されたものも確かにありました。その点はポジティブに捉えています」

原田は自身が設定する「まなざし」を、「当事者との協働から生まれるまなざし」「自分事から生まれるまなざし」「物事の見方を180度変えるまなざし」の3つに分けて説明した。

「当事者との協働から生まれるまなざし」を感じたのは、『シースルーキャプションズ』と、ロッテが開発した『とけにくいアイス ゆったりバニラ』だという。いずれも当事者との協働が生んだプロダクトだ。

「自分事から生まれるまなざし」を持つ作品の代表例としては、『神水公衆浴場』をあげる。「建築物としてのデザインも優れていますが、それ以上に、自らの被災体験をもとに出発した黒岩さんの姿勢そのものが魅力的」と評す。

先ほど石川が挙げたO’rightの企業姿勢と、『生きた建築ミュージアム』プロジェクトの一環として刊行された『はじめての建築』からは、「物事の見方を180度変えるまなざし」を感じたと語る。

原田「私自身、何度か『生きた建築ミュージアム』プロジェクトを見ているのですが、なんだか古いビルだなぁと思われていた建築物の見方を変えることで、その価値をちゃんと伝えている。人々と建築との向き合い方を大きく変えるものだと感じています」

特別賞審査を終えた後には、「既存のシステムに無理をさせていないか、つくることが目的化していないか」を考える重要性を認識するようになったと振り返った。

原田「まず感じたのは、デザイナーやプロジェクトのファシリテーターに、福祉的な視点を持つソーシャルワーカー的な動きが求められていくのではないかということ。OriHimeや神水公衆浴場のように、一見すると切羽詰まった課題にアプローチしているようには見えないものの、その実さまざまな人たちを助けていく取り組みに可能性を感じました」

「資本主義的なもの」だからこそ生じる責任

デザイナー/クリエティブディレクターとして、アパレルや化粧品ブランドを手掛けてきたムラカミカイエ。自らの主戦場を「人々の欲望を取り扱う領域で、他の領域にも増して『資本主義的なもの』を糧に発展してきた」と表し、この領域に携わるからこその責任意識を持つ。それが「共生のためのデザイン」というテーマにもつながっている。

ムラカミ「これまでアパレルやビューティー領域の製品は、地球環境に対してネガティブな影響を与えてきました。そこに加担してきた責任を踏まえながら、デザイン活動を通して社会や環境に対してどんな貢献ができるのか、考え抜かなければなりません。その一つが、今回のテーマ設定です。

『共生のためのデザイン』は簡単なものではありません。先ほど田中さんが語られた、マジョリティとマイノリティの問題はもちろん、世界にさまざまな分断が生じている中で、いかにそれらを解消していくかを考えなければいけない。言い換えるなら、教育やメディアなど、さまざまなものを『共生のためのツール』に変えていかなければならない。そのために、幅広くデザインを捉えたいと思っています」

ムラカミが関わっている企業でも、環境負荷の少ないモノづくりを推進する、というビジョンは持っているものの、収益性の観点から舵を切ることに二の足を踏むこともあるという。その点において、石川や原田も挙げたO’rightは範となる存在であり、「地球環境との共生」とビジネスの最適なバランスを実現している企業として注目しているそうだ。

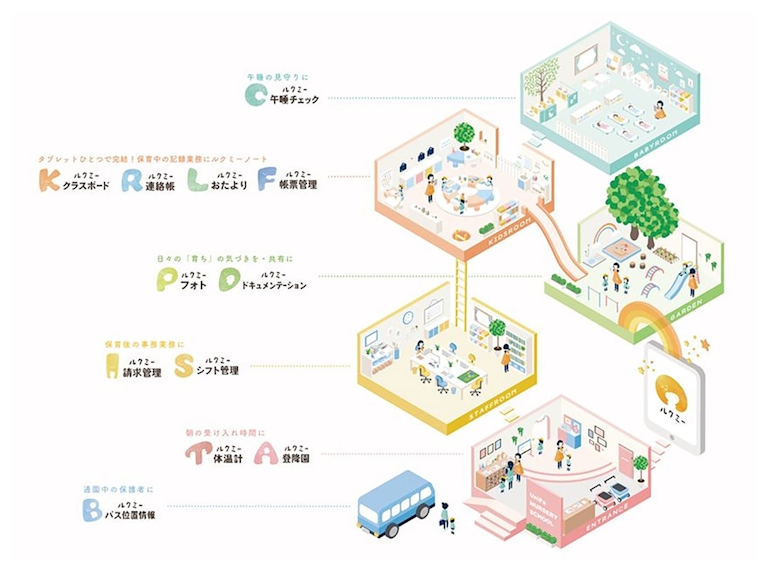

注目作には『ルクミークラスボード』や『るくみー連絡帳』など、保育園・幼稚園・こども園を対象としたさまざまなサービスを提供する、ユニファが推進する『スマート保育園』を挙げる。

ムラカミ「先生たちの労働負荷を65%軽減したことは、とても大きな意義があると思います。現場では、労働の負荷と収入のバランスが取れず問題になっていますが、テクノロジーやデザインの力で負荷を減らし、課題解決の道筋を示した功績は大きいでしょう」

ただ、特別賞審査を経て、ムラカミはより悩みを深めたという。「共生のためのデザイン」という言葉に当初込めていた、「ウイルスを含む生物、地球、自然環境との新たな共生」という含意だけでは、不十分だと感じたのだ。

ムラカミ「たとえばOriHimeはデジタルツインならぬ『フィジカルツイン』的に捉えられます。このように、モノの世界から仕組みの世界へと移行する中で、オンラインとオフラインの行き来はより柔軟になっていくでしょう。とりわけ10〜20代はこうした感覚を強く持っているはず。そう考えたとき、もともと想定していた『共生』だけでは不十分に思えました。まだ考えがまとまっていないのですが、残りの期間で思考を深めていきたいです」

***

ときに規定の時間を過ぎながらも、真摯に「グッドなデザインとはなにか?」を議論していたディレクターたち。

各々が掲げたイシューは決して答えがある中でスタートしたわけではない。だからこそ、本記事でも紹介したように、二次審査から特別賞審査にかけて考えが変わったり、中には賞のあり方そのものを捉え直す必要性を感じる者もいる。そんな試行錯誤の末に、5人はいかなる提言を練り上げていくのか。最終提言まで、思索の軌跡を引き続き追っていく。

Focused Issues

Focused Issues