.jpg&w=768&q=100)

ゲーミフィケーションではなく「ゲームフルデザイン」。学習をゲーム化する新潮流:LXD in NYC#2

ニューヨーク大学のプログラム「学習デジタルメディアデザイン」には、「学習のためのゲーム(G4L)」という姉妹プログラムがあるという。体験を「ゲームフル」にするデザインとは何か?

UX、学習科学、認知科学等を横断的に学ぶ学際的デザイン領域「LX(Learining Experience/学習体験)デザイン」。AmazonやBCG、TeslaなどもLXデザイナーを募集するなど、米国内ではその独自の専門性が徐々に注目を集め始めているという。「LXD in NYC」は、2021年よりニューヨーク大学大学院でこのLXデザインを専攻する石渡翔氏による寄稿連載。本記事はその第2回。

前回の記事では「学習体験(LX)デザイン」という、アメリカにおける新たな潮流を主に取り上げた。詳しくは当該記事をご覧いただければと思うが、簡単に言えば学習科学や認知科学の知見にUXデザインのアプローチを加えることで、より学習者中心のプロダクト/サービスを追求していくのがLXデザインといえる。

私が現在所属しているニューヨーク大学の「学習デジタルメディアデザイン(Digital Media Design for Learning、以後DMDL)」も、まさにこのLXデザインを学ぶためのプログラムだ。アメリカにおいて、LXデザインという領域への注目度はますます高まっているが、ニューヨーク大学もその流れを受けて、近々プログラムの名称を「LXデザイン」に近いものへと変えるらしい。創立は1831年と歴史のある大学ではあるが、「時代が求めるのであれば、常にアップデートを厭わない」という意識が感じとれる。

さて、そんなニューヨーク大学の同プログラムには、姉妹プログラムともいえるものが存在する。それが「学習のためのゲーム(Games for Learning、以下G4L)」である。DMDLもG4Lも、「学習科学や認知科学の知見を土台とし、UXデザインの考えを適用しつつプロダクトをデザインしていく」という点では変わらない。だがG4Lは、より「ゲーム」というメディアを重視した設計になっている。

これが実におもしろい。

というのも、ゲームについて学べば学ぶほど、優れたゲームはプレイヤーの学びを助け、より深いエンゲージメントをもたらすことに気づくからである。

私はDMDLに所属しており、ゲームに限らずさまざまな学習メディア/デザインの可能性を探っているのだが、正直なところ来季以降はG4Lに専攻を切り替え、「学習のためのゲーム」というテーマをもっと掘り下げようと思っている。それだけこの分野に魅了されてしまったのだ。

ゲームは学びの宝庫である

たとえば私は最初の1年間で、

- Designing Simulations/Games for Learning

- Games and Play in Education

という2つの授業を受講した。

前者は学習ゲーム制作において重要となる理論と経験を、後者はゲームが学習をどう促進するのかをより広いレンジから学ぶためにデザインされている。

どちらも学びの多い授業ではあったが、今回の記事では後者の授業で学んだことを中心に記述したい。私はこの授業を通して、学習×ゲームという領域は、なにも実際のゲームづくりだけの話ではないことを学んだ。

ゲームはなぜ人をあんなにも世界中の人々を魅了するのか?

そのエッセンスや技法は、学習やその他の領域にも生かせるのではないか?

なぜゲームのようにうまく物事はいかないのか?

こうした問いは、じつのところストレートにデザイナーの持つ課題意識へとつながっていると思う。というのも、ユーザーのエンゲージメントやモチベーションを高めるという点において、すぐれたゲームほど参考にするべきものはなかなかないからだ。

ゲーミフィケーションが人間の行動を変えるとき

アーケードゲームや電子ゲームの時代、ビデオゲームの隆盛、そして近年におけるアナログゲームの(再)流行を経て、ゲームは着実に私たちの社会に定着してきている。ゲームに対する人々の認識も、ここ最近だいぶ変わりはじめ、いまやメインカルチャーの一角にまで台頭してきてきたと言っていいだろう。

「ゲームの持つ力を、ゲーム以外の文脈にも応用できないか?」という発想のもと生まれたのが、「ゲーミフィケーション」という概念だ。ゲーミフィケーションという言葉がはじめて文書で用いられたのは、2000年代後半とされる。それ以降、さまざまな文脈で用いられてきた。

ゲーミフィケーションといえば、よく連想されるのがポイント、バッジ、トロフィー、ランキングといったギミックだろう。ここに共通しているのは、「行動を可視化し、報酬を与えれば、ユーザーのエンゲージメントは高まる」という発想である。

たとえば会議で「もっとゲームみたいな感じにできないか?」「なにかゲーム要素を取り入れてみてはどうか」という話になったとき、こうしたものが取り上げられることは多い。そしてそれは実際、ある程度の効果をもたらす。そう、ゲーミフィケーションは本当にユーザーの行動や人間心理に影響を与えるのだ。

とりわけその分野に習熟していなかったり、関心の低かったりする人にとって、ゲーミフィケーションはインセンティブとして働くと知られている。その分野のことをイメージしにくい人にとって、可視化は理解を後押ししてくれるし、関心の低い人でもランキングのようなかたちで競争原理を持ち込めば、それがそのまま目的となり、ひいてはその分野そのものへの関心を高めてくれる(こともある)。

私たちはポイントやバッジのためにゲームをするわけではない

一方で、その分野に習熟していたり、高い関心を持つ学習者にとっては、ポイントやバッジなどの要素が、むしろモチベーションを下げる要因になることも指摘されている。それはなぜか?

さまざまな説が考えられるものの、ひとつの原因として「自律性が損なわれるから」ということは挙げられるだろう。もともとその分野をある程度わかっていたり、関心が高かったりする学習者は、自ら進んで学ぶことができる。それは、余計な要素が介在しない内発的な学びだ。

しかし、そこにポイントやバッジのような要素を取り入れると、目的がポイントやバッジにすり替わってしまい、内発的な動機が外発的な動機——バッジがもらえて順位も上がるから——になりかねない。

人々がゲームを楽しんでやっているとき、そこにポイントやバッジのようなギミックは必ずしも必要ではない。プレイヤーは、自然に「もっとやりたい」と思えているはずだ。それはゲーム自体のもつおもしろさであり、美しさである。

むしろ、ゲームのより本質的な部分、人を没入させるファクターXを、そのまま学習に取り入れることができるとしたら、それはゲームチェンジャーになる可能性を秘めている。

体験を「ゲームフル」にするデザイン

学習をゲーム化させたいのであれば、ゲームのより本質的な部分にもっと着目する必要がある。

じつは近年、ゲーミフィケーションという言葉に加えて、「ゲームフルデザイン(Gameful Design)」という言葉が英語圏で用いられるようになってきている。ここには「コンテンツを深いレベルでゲーム化し、より魅力あるものにする」という決意が込められていると私は思う。

では具体的に、どうやって人々の内発的なやる気やモチベーションを引き出すようなゲーム化をするのか?

この文脈で注目されているもののひとつが、DeciとRyanによって提唱された自己決定理論(SDT)だ。そこでは以下の3要素が含まれる。

- 自律性(Autonomy)

- 有能性 (Competence)

- 関係性 (Relatedness)

すなわち、(1)「自らがコントロールしている」という感覚があり、(2)「自らに能力がある」と思えて、(3)「誰かと繋がりが持てる」と感じられるとき、より内発的なモチベーションが喚起されるわけである。

前述したように、バッジやポイントといった要素は、行為そのものではなく、外部からもたらされる目標を達成するためのメカニズムだ。それは特定の場面で有効である一方、「自らがコントロールしている」感が損なわれかねない。

ゲームフルデザインの方向性の一つも、まさに「自らがコントロールしている」感をある程度ユーザーに持ってもらうことにある。

「自分でそれを選んで行っている」という認識こそが、エンゲージメントを強化するからだ。

では実際にどのようにして(特にここでは学習者の)エンゲージメントを高めるのか?

学習を「クエスト」化する

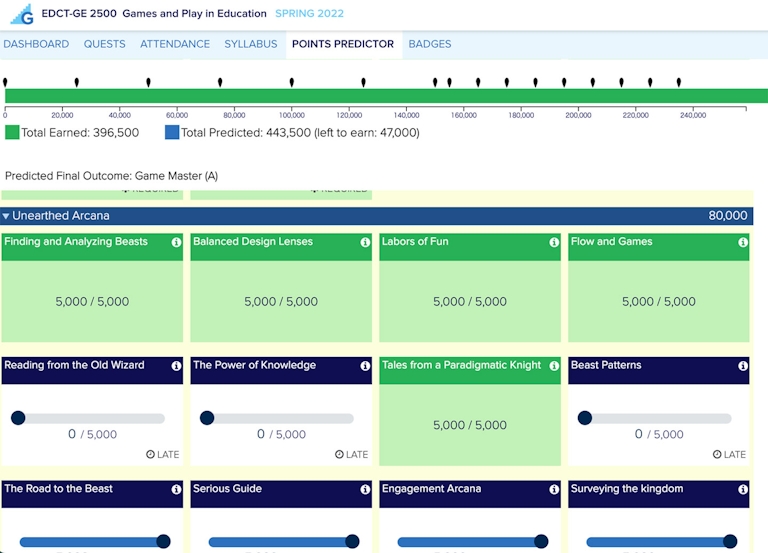

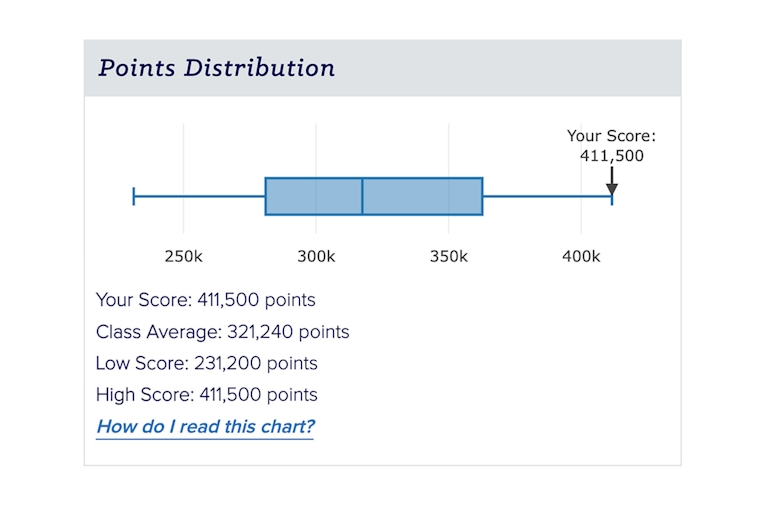

実際に私がGames and Play in Educationの授業で利用していた「Gradecraft」というプロダクトを取り上げたい。

Gradecraftとは、ゲーム性のあるカリキュラムを構築し、学生が学習に集中できるよう支援する課題管理システムである。

ご覧のように、あまりファンシーな見た目はしていない。「このUIのどこに遊びらしさがあるのか?」と訝しまれるかもしれない。しかしここには自己決定理論の3要素、すなわち自律性、有能性、関係性を最大限に引き出すための工夫が施されている。

通常のクラスでは、講師に指定された課題をこなすだけだろう。しかしGradecraftでは、代わりに「クエスト(Quest)」制が採用されている。

これはゲームにおけるクエストのように、学生は自分の行う課題を(ある程度)自由に選択できるというものだ。

この「自分で課題を選べる」というそれだけの事実が、ユーザーの自律性を高める。なぜなら誰かに課題を与えられたとき、その主体は自分ではない。しかし自分が選び取った瞬間、そこに責任が生まれる。自らが選択した主体そのものだからだ。ここにクエスト制のおもしろさがある。

失敗が許されない場で挑戦は生まれない

また、Gradecraftはその構造上、「失敗の許容」がデザインとして組み込まれている。これも興味深い。

ゲームの大きな特徴のひとつは、失敗の自由度が高いということだ。

仮にゲームオーバーになってしまっても、プレイヤーはもう一度やり直すことができる。一度失敗したら二度とプレーできないゲームは、なかなかゲームとは呼びにくい。

しかし現実では、まさにその「失敗を許されない」状況がいくつも存在する。そしてそれは学習においても当てはまる。たとえば、絶対に失敗できない試験。成功すれば問題ないが、失敗すれば大きな痛手を伴う。そうした環境では、気軽なチャレンジがどうしても抑制されてしまう。

Gradecraftが採用するのは加点主義、すなわち「0から積み上げていく」というデザインだ。

Gradecraftでは、学習者自らがクエストを選択する。上に述べたように、そこに責任は生まれる。だがその一方で、仮にクエスト未達成であっても減点されることがない。

すると学習者は、安全に得点が取れそうな課題ではないチャレンジングなものに対しても躊躇しなくなっていく。その結果、いままで自分が不得意だと思っていたことが、意外と楽しいものだと気づけることが増えていく。

「挑戦を促す」というのは、口で言えば簡単だが、実際はなかなかそううまくいかないものだ。絶体絶命のピンチで挑戦を成功させることはたしかに英雄譚ではあるが、その陰では数多くの失敗談が横たわっている。

心理的安全が確保されているとき、人ははじめて自然体で挑戦できる。その結果として最終的な成功確率も跳ね上がるのである。

協力プレーをどうデザインするか

さらに、Gradecraftを用いた授業では、他の「プレイヤー」たちと協力して行うクエストを設けることが推奨される。これは自己決定理論における「関係性」に対応する。『ポケモンGo』における「レイドバトル」(注:他のトレーナーと一緒に「ボスポケモン」と呼ばれる強力なポケモンと戦う協力プレイ )のようなシステムで、「プレイヤー」たちは、自分の取り組みたい課題を見つけたら、協力してそれを解決するためのパートナーを見つけ、それぞれが協力して取り組む。

「学習は1人でも行えるもの」という認識は、少なくとも日本においてかなり一般的なものであり、実際それは必ずしも誤りではない。しかし近年の研究では、誰かとともに学ぶことで、より高い学習効果が示されるという報告が複数ある。実際、私の1年間を振り返ってみても、この受業に限らず「グループプロジェクトからより多くの学びを得た」というのはたしかに実感としてある。

ただ、協力プレーのデザインはかなり気をつけなければならないというのも確かだ。誰もが誰かと一緒に協力することを好むわけではない。そのためGradecraftでは、難易度は高くなるものの、協力プレー抜きでもトゥルーエンドーーつまりグレードAを取ることーーに行けるようにデザインされている。ここにも「自律性」の原則が織り込まれているというわけである。

以上、簡単ではあるが、Gradecraftを例としながら、ゲームフルデザインという観点に立ったとき、どのように学習環境がデザインされるのかを見てきた。

Gradecraftは主に学校向けのプロダクトだが、その根底にある発想は、あらゆる学習環境に適用できるはずだ。

最後にひとつ、念の為に付け加えておこう。

本記事はゲーミフィケーションを否定しているわけではない。バッジやポイント、順位表のようなシステムも、うまく用いればユーザーのエンゲージメントを大きく高めるのは間違いない。

事実、Gradecraftにもそれらの要素はすべて組み込まれている。

ただ、よりユーザーに「自分ごと」として感じてもらい、没入してもらうためには、もっと別のメカニズムが求められてくる。それを探るうえで、ゲームは大きなヒントを与えてくれるのだ。

LXデザインと同様、ゲームフルデザインという概念も、今後より注目されていくことが予想される。

引き続きこの連載でも取り上げていきたい。