「工芸」「民藝」と「デザイン」はいかにして交わるのか。“小さなこと”から始まる社会変革——哲学者・鞍田崇×Local Wisdom Hub・田房夏波

2012年にプロダクトデザイナーの深澤直人氏が日本民藝館の館長に就任してから、10年以上が経った。いまや、工芸や民藝から示唆を得ようとするデザイナーも少なくない。

「デザイン」が価値を発揮する領域がますます拡張するいま、「工芸」や「民藝」と重ね合わせることで見えてくる景色とはどのようなものだろうか。

「何がデザインなのか」を問い直すイベントシリーズ「ANY by designing」。「デザイン」と「人類学」の輪郭をなぞった第1回に続き、第2回目は「『工芸/民藝』と『デザイン』その交点を探る」というテーマを設定。

- 接近する「デザイン」と「人類学」。企業の「自己変容」はいかにしてもたらされるか?──メルペイ・松薗美帆×メッシュワーク・水上優

- https://designing.jp/anybydesigning1-report

伝統的なものづくりの世界にサービスデザインの視点を取り入れ、地域資源を活用した文化体験に取り組む田房夏波と、哲学者として単なる造形を超えた民藝の心性を探求し、全国各地の伝統工芸の現場へのフィールドワークも重ねる鞍田崇を招き、意匠にとどまらない、工芸や民藝とデザインの交点を探った。

なぜ、いま工芸や民藝なのか。そして、デザインが工芸や民藝から学ぶべきものは何か——3時間近くにもわたる対話を通して見えてきたのは、静かでゆっくりとした、しかしながら確かな社会変革の可能性だった。

民藝は「なぜ生きるのか」を問いかける

最初にマイクを握った鞍田は、哲学者として民藝に関心を寄せている理由をこう語った。

鞍田「民藝は現代に生きる私たちにどのようなことを示唆するのか、そこに関心を持っています。名もなき職人たちがつくった民藝品は、決して洗練された品だとは言えません。そこには『ぎこちなさ』が残っている。でもだからこそ、民藝品はその姿を通して、私たちの『ぎこちなさ』を肯定してくれるのではないかと思うんです。

誰にも憧れられないし、共感されないかもしれないけれど、それでも手放せない感性を、多くの人が抱えているのではないでしょうか。そんな周囲との差異から生じる『ぎこちなさ』をうやむやにせず、むしろ大事にする重要性を民藝は教えてくれると思っています」

柳宗悦らが、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を「民藝」と名付けたのは、1925年のことだとされている。つまり、民藝の“誕生”から100年が経とうとしている。いまこそ、「民藝が私たちに語りかけることを捉え直すタイミングなのではないか」と鞍田は語った。

鞍田がそう考えるようになったのは、直接的には民藝と関係のない、ある展覧会が一つのきっかけだったという。

クリエイティブディレクター・佐藤雅彦がディレクションを担当し、2010年に21_21 DESIGN SIGHTで開催された「“これも自分と認めざるをえない”展」だ。中でも、佐藤とインタラクティブメディアの研究者である桐山孝司とのユニット・ユーグリットとして発表した作品「指紋の池」が、鞍田に大きな影響を与えた。

「指紋の池」は、液晶ディスプレイと指紋認識センサーからなる作品だ。液晶ディスプレイの中には、多数の指紋が魚のように“泳いでいる”。そして、鑑賞者が指紋認識センサーに指を置くと、自らの指紋がディスプレイ内の指紋の群れの中に泳ぎ出していく。すると、やがてその指紋は群れの中に紛れてしまい、鑑賞者は自らの指紋を見失ってしまうのだ。

鞍田「ある意味おせっかいな作品だな、と感じました。自分で自分の指紋が見分けられないこと、言い換えれば、私たちは『自分だけのもの』ですら見分けることができないという現実を突きつけてくる展示だったものですから。でも、この現実に立ち返ることの大事さに気がつかされました」

哲学者/明治大学理工学部 准教授 鞍田崇

そして、「デザインから踏み出す、新たな領域。『“これも自分と認めざるをえない”展』」と題して佐藤を特集した『美術手帳』の2010年10月号に収められたインタビューで、佐藤がデザインについて語った言葉を引用しながら、鞍田はデザインとアートの差異についてこう語った。

鞍田「佐藤さんは、インタビューの中で『デザインとは、人生をよく生きるため、あるいは生活しやすくするための技法である』と言っています。そして、このことを踏まえて『デザインには、常に(私たちが)“生きている”という前提がある』とも指摘します。よりよく『生きるため』の行為であるからには、“生きている”ことがベースになるわけです。つまり、デザインは『いかに生きるか』を問う行為だと。

対して、アートは『なぜ生きるか』から始まるのだと佐藤さんは言います。『生きていること』が前提ではない以上、ときには“死”をも扱わなくてはならない。非常にやっかいな問いだからこそ、佐藤さんも『これまでは一線を引いてきた』そうですが、『“これも自分と認めざるをえない”展』では、図らずも『なぜ』の領域に踏み込んでしまったと語っています」

折しも民藝への関心を持ち始めていた鞍田は、佐藤のこの言葉からあるインスピレーションを得たという。

鞍田「(この言葉に触れたとき)アート同様、民藝も『なぜ』を問うものなのではないかと思ったんです。もちろん、生活の中で使用されていたものである以上、民藝にも『いかに』を追求していた部分もあるでしょう。しかし、生活の生々しさをはらむ民藝の世界では、『なぜ』がより強く問われているように感じました」

ここで鞍田は再度『指紋の池』に触れた。この作品にはさらなる仕掛けがあり、自らの指紋を見失う切ない体験をした後、もう一度センサーに手を置くと、指紋の群れの中から、見失った自らの指紋がこちらに寄ってくるのだという。

鞍田「自分の指紋を再発見したとき、僕はえも言われぬ『いとおしさ』や『慈しみ』を感じました。佐藤さんはキャプションでこのことを指して、『自分の指紋にこのような感情を覚えるのは、これが人類において初めてのことであり、自分が実際には同定できない自分の属性に対して、 新しい慈しみを表象させる』と書いています。

そして、現在デザインが担っている『生活に資する役割』をかつて担っていた民藝もまた、見失っていた自らの生活を再発見させてくれるものとして、生活への『いとおしさ』や『慈しみ』を私たちに抱かせてくれるのではないかと思うようにもなりました」

工芸を継承し、伝える鍵は「旅」にある

もう一人の登壇者である田房が工芸と出会ったのは、幼少期だという。

「父のふるさとである、瀬戸内海の中島という小さな島でのことでした」。田房自身は大阪で生まれ育ったが、年に一度、父方の実家を訪れることが定番の家族行事だったそうだ。

当時の中島では、生活の中で昔ながらの道具が使われており「まったく異なる文化に触れられる機会だった」と振り返る。その後、大学生になった田房は国内外を問わず、さまざまな土地を訪れるようになったが、「グローバル化の影響でどこへ行っても似た風景や文化に出会うと感じていた」。その感覚が、大学卒業後、一度は大手化学メーカーに入社した田房を現在に続く道へと誘った。

田房「私はさまざまな土地の文化や人から刺激を受けるのがすごく好きで。でも、このまま社会が発展していくと、文化が平坦なものになってしまう気がしていました。つまり、どこに行っても『いつもと同じ』になってしまうのではないかと。そう感じたとき、その土地々々に根付いている有形無形の文化を残していきたいと思ったんです。

その中でも、私は『職人の手仕事』はその地域の気候や風土、文化の結晶だと思った。ですから、地域の職人さんたちがつくったものをたくさんの人に届けることで、地域ごとの多様な文化の継承につなげようと考えました」

そうして2015年、田房は株式会社和えるに入社。同社は、日本全国の伝統産業の職人とともに、生まれたときから大人になっても使えるオリジナルの日用品を届ける「0歳からの伝統ブランドaeru」を中心に、伝統産業を次世代につなぐための事業を展開している。

Local Wisdom Hub 田房夏波

入社後は、同社の京都拠点であり、aeruブランド直営店でもある「aeru gojo」の立ち上げと運営を担当。その後、ホテルの客室をプロデュースする「aeru room」事業なども手がけたが、その中で、ある難しさを感じたそうだ。

田房「本当にお客さまの求めているものを生み出すための、より良いアプローチはないだろうかと思ったのです。というのも、入社してからしばらくは、直営店の運営や自社商品の開発を手がけていたので、直接お客さまの声を聞きながら、その声を店舗運営やプロダクトづくりに生かせていました。しかし、クライアントの商品やサービスを作る事業では、その先にいるエンドユーザーの声に接する機会がどうしても減ってしまう。

どんなことをすればエンドユーザーに喜んでいただけるのか、どんなことをすればクライアントが自信を持って意思決定し世に発信していけるのか、それまで手探りでやってきたことを学び直したいと思いました。そして、サービスデザインやデザイン思考の領域にヒントがあると感じ、2020年にロンドンにあるRoyal College of Artに留学することを決めたんです」

入学初年度はコロナ禍によって渡英できず、オンラインでの受講を強いられたものの、翌年には現地に渡り、サービスデザインを基礎から学んだ。2年間のカリキュラムを終えた現在もロンドンに残り、フリーランスとして日本の伝統産業に関わるリサーチ業務などに携わっている。

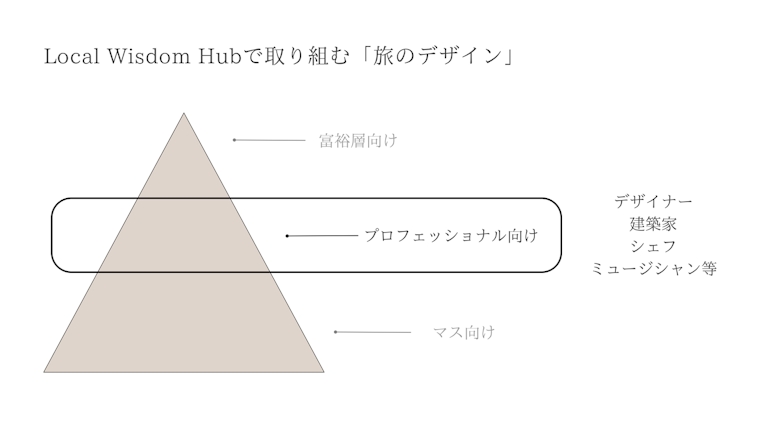

伝統産業を継承し、次世代につなげていくための手段として「旅行」に大きな可能性を感じていると田房は話す。現在、「Local Wisdom Hub」というサービスの立ち上げに取り組んでいるという。海外に住むデザイナーや建築家、あるいはシェフやミュージシャンなど、特定分野のプロフェッショナルたちが日本の職人さんを訪ね、地域で受け継がれてきたものづくりの知恵から学ぶプログラムだ。

田房「日本ではインバウンド観光に関する事業が増えていますよね。たとえば、海外の富裕層に工芸品を買ってもらうことを目的とした、工房見学に招き、ものづくりを体験してもらうツアーもその一つ。他方、マス向けに工房見学を開放する『クラフトツーリズム』も流行しつつあります。

もちろん、どちらも大変意義のあることなので、増えたらいいなと思っています。ただ一方で、私は富裕層向けでもマス向けでもない、『プロフェッショナル向け』のクラフトツーリズムに可能性を感じているんです。というのも、自らの専門分野に関する体験やモノにはたくさんのお金を払ってもよいというプロフェッショナルは少なくありません。

たとえば、シェフの方であれば、日本の伝統的な器や包丁をつくっている工房に大きな関心を寄せてくれるでしょうし、建築家の方であれば宮大工さんや左官職人の元を訪れ、土壁を塗る体験をする。そういった学びのプログラムを提供し日本への旅をきっかけ海外の職業人に日本の伝統工芸に触れていただき相互交流を促すことが、文化を継承するための一歩になるのではないかと考えています」

ただし、田房は「ただ工芸に触れてもらいさえすれば文化は継承できる」と考えているわけではない。「文化の盗用」という観点から、「工芸や民藝から何かを持ち帰ろう」という、本イベントの前提でもあるスタンスに対する問いかけも行ってくれた。

田房「率直に言えば、このイベント概要を聞いたとき、実は『少し危ういな』とも感じました。『工芸/民藝から何かを持って帰ろう』というスタンス自体が、場合によっては文化の盗用につながってしまうケースもあるからです。

Royal College of Artでさまざまな授業を受けた中で、特に印象的だったのが『文化の盗用』をテーマにしたデザイン倫理に関する授業だったんです。2019年、アメリカのタレントであるキム・カーダシアンが、自身の矯正下着ブランドの名称に“KIMONO”という言葉を使ったことで炎上騒ぎになりました。文化の盗用のわかりやすい例です。

これは異国の文化を取り入れて何かをつくろうとするときに、問題になりがちな部分です。『伝統文化を侮辱している』のような文脈で批判されることも多いですが、文化を継承している方々に一切何も還元せず、ただ自らのビジネスのために文化を利用し搾取する構図になってしまうことが問題の根幹だと私は考えています。だから、異国の文化に限らず、たとえば『東京のデザイナーがどこかの地域の工芸からインスピレーションを得て商品を作る』といった場面でも注意が必要です」

「耕うん機」が問いかける、変容の可能性

両者からの話題提供が終了し、ディスカッションパートに移ると、鞍田は「僕もツーリズムには大きな関心を寄せている」と田房に同意しつつ、さらなる視点を重ねた。

鞍田「専門領域にこだわる必要はないんじゃないかと思うんです。シェフが包丁づくりを見たり、建築家が土壁塗りを体験したりするよりも、専門外の職人に会ったり、道具に触れたりする方がおもしろい化学反応が起こるのではないかと。さらに言えば、出会うのは職人である必要すらないのかもしれません。

というのも、工芸や民藝の根幹には、ブリコラージュ(編注:さまざまな物を寄せ集めて、何かをつくること。あり合わせの手段、道具でやりくりすること)的な要素があるのではないかと思っているんです。だから、工芸や民藝の本質に触れてもらうのであれば、職人ではない『そのへんにいる地域の人』と交流してもらった方がよかったりするのかもしれません」

鞍田はそう考える理由の一つとして、以前訪れた会津での出来事を語り出した。民具などをテーマにした「作るのではなく、生まれる」と題した講演を終えた鞍田は、宿泊先である民宿で、少し離れた農村出身の男性と出会ったのだという。

鞍田「夕食のときに何気なく会話していると、講演の話になったんです。すると、そのおじさんが『民藝や民具で思い出すのは、耕うん機やな』と。幼いころ、住んでいた集落にエンジンが付いた耕うん機がやってきたそうなんです。耕うん機とは、その名の通り畑を耕すための機械なのですが、初めて見るものに興奮した彼は、エンジンにベルトを巻き付けて、唐箕(編注:とうみ。風を吹き付け、米や麦などの穀物からもみ殻やごみなどを選別する道具)を自動で回すように工夫したり、ラジエターに網をかけて、ゆで卵をつくったりもしたのだと話してくれました。

そのとき感じたのは、道具と僕たちの関わり方は、本来自由なはずだということです。しかし、現代を生きる僕たちは『何としてもこれをうまく使ってやろう』という貪欲さを失い、道具との関係を固定的なものにしてしまっている。だからこそ、さまざまなプロフェッショナルたちを自らの専門外の道具やまったく別の世界に生きる人に引き合わせたとき、想像もしなかったような化学反応が起きて、工芸や民藝の新たな可能性を提示してくれるかもしれないと思うんです」

鞍田の言葉を聞いた田房は、旅に注目している理由の一つとして「Transformative Tourism(トランスフォーマティブツーリズム)」という概念を挙げた。田房は旅を通した工芸/民藝と人々との出会いは、伝統文化を発信することが第一の目的ではなく、人々の価値観やものの見方の変容につながることが最も重要と考えているという。

田房「クリエイティブな仕事をされている方々の多くは好奇心旺盛ですし、新しいものを吸収しようという気持ちが強い。ですから鞍田さんの言う通り、専門領域外の物から思いがけない発想につながることもあるはずです。

そして、そういった方々と伝統工芸の出会いは、伝統工芸の新たな可能性をひらくだけではなく、伝統工芸と出会う人々を変容させる可能性も秘めていると思います。この『人の価値観を変容させる体験』は、私が前職や大学院で探求してきたテーマで、海外の研究者や実践者と一緒にリサーチや議論を続けているんです。

その中で、『変わらなくてもいいや』と思っている方々が変化する環境を提供するのは難しいこともわかってきているので、Local Wisdom Hubでは、自身が変化することに対して前向きなスタンスを持っているプロフェッショナルを対象にしたいと考えています。そういった方々が新たな視点に触れられる体験を届けることが重要だと考えていますし、工芸/民藝に触れることは、たとえば日本以外で育ったデザイナーの方の『美の基準』を変容させるのではないでしょうか」

「文化の盗用」に陥らないために。いま私たちに求められる「倫理」

質疑応答の時間には、二人の議論に触発されるように会場からいくつもの質問が飛んだ。そのうちの一つが、「工芸/民藝における倫理」に関するものだ。

いま、工芸/民藝の担い手と、彼らが生み出したものを享受する私たちに求められている倫理とはどのようなものか——そんな質問に、田房は前半で触れた「文化の盗用」という観点から、工芸/民藝を受け継ぎ、次の世代につなごうとしている人々に何も還元することなく、ただ“利用”しようとすることへの警鐘を改めて鳴らす。もちろん、日本に生まれ育った人にとっても、その言葉は他人事ではないだろう。そこに鞍田が重ねた言葉が以下のものだ。

鞍田「奥会津で山仕事をされる方々は、伝統的にお仕事をする際にヤマブドウの樹皮でできたカゴを使うんです。ヤマブドウの樹皮は非常に固く、傷が付きにくいから利用されているのですが、最近では買い物カゴとして人気が出て、都市部でもそのカゴが売られるようになっています。そのことが理由で、本来であればもう少し生長を待ってから刈り取るべきヤマブドウが伐採されるようになってしまった。

つまり、都市の論理が入ってきてしまったことによって、その土地の生活文化が変容してしまったわけですね。もちろん、その土地の方々もお金を稼がなくてはなりませんし、背に腹は代えられない部分もあるとは思いますが、やはりその変容を嘆く方もいらっしゃる。

ここで問われているのは、私たちの倫理だと思うんです。かろうじてまだ大丈夫ではあるのですが、このままいけば、奥会津の方々が築いてきたヤマブドウを使ったカゴと共にある生活は消えてしまうでしょう。私たちの論理が、さまざまな文化を侵食してしまう可能性があることを忘れてはならないと思っています」

民藝が持つ「逆説的な美しさ」

続いて投げかけられたのは、「民藝の美」に関する問いかけだった。「民藝の『美しさ』とは、何に由来するものかと考えているか」という質問に対し、鞍田は柳が好んで使っていたという「平凡」という言葉を用い、こう答えた。

鞍田「柳は、民藝とはどのような世界なのかを問われると、『平凡の世界』だと答えていました。それも、『肯定のみされる平凡』だと言うんです。ふつう、『あなたは平凡ですね』と言われると傷つきますよね。基本的に、この言葉はネガティブなものなんです。

でも、ここが民藝のポイントで、『どう考えても評価のしようがない』『理由なんかない』にもかかわらず、『いい』と評価されることがある。本来なら『○○だから、美しい』と評価されるじゃないですか。でも、民藝は『にもかかわらず』なんです。この点は福岡で工藝風向というお店を営んでいる高木崇雄さんが強調されてもいて、その視点に僕も深く共感しています。こうした逆説的な真理のことを、柳は『逆理』と表現しています。

僕たちはついみんなで共有できる理由を求めてしまいますよね。仕事をしていても、常に背景説明や根拠を求められます。一方で、民藝には『いや、理由なんてない』と言える強さがある。民藝が持つ『○○にもかかわらず』という逆説性は、私たちの心を健全に保ってくれるような気がしますし、もしかするとデザインという行為にも生かせる部分なのかもしれません」

「補足として」と、鞍田は言葉を重ねる。民藝の美しさを形容するとき、「用の美」という言葉が用いられることが多いが、柳はこの「用」を2つに分けているというのだ。一つは、物としての機能性や実用性を背景とした「物としての用」。そしてもう一つは、心に働きかける「心への用」だ。

現在、日本民藝館の館長を務めているプロダクトデザイナーの深澤直人は、あるインタビューの中で「初めて民藝に触れたとき、機能性や実用性を背景とした『物としての美しさ』と『心に働きかける美しさ』のさらに上に立ち上る何かを感じた」と言ったそうだ。そして、深澤はその『立ち上る何か』を「かっこよさやクールさではない、『愛着』や『えも言われぬ魅力』のような、あたたかいものだった」と語ったという。

その「何か」について、「用の美」という価値を確立した柳ははっきりと言及はしていない。それを探求するためにも民藝の研究を深めている鞍田は、designingが実施した深澤へのインタビューにも言及し、「記事の中で深澤さんがLifeという言葉をキーワードとして挙げているのを見て、僕は改めて我が意を得た感覚を持った」と語った。

- 深澤直人が「つくる」理由。デザインと工芸、科学を行き来する「いいカタチ」の求道者

- https://designing.jp/naoto-fukasawa

「工芸/民藝的な社会変革」の可能性

イベント終盤、田房は工芸や民藝と、デザインの関係について言及した。すでに触れたように、倫理を忘れたデザインは、工芸や民藝という文化を侵食してしまう可能性がある。田房は会場に対して、改めてこんなメッセージを送った。

田房「今後さらに、さまざまな土地の気候や風土、文化、歴史に根ざしたデザインが大事になってくるでしょう。この流れは、グローバル化への反動から生じるものかもしれないし、ヨーロッパであれば植民地主義からの脱却という文脈から発生するものかもしれませんが、いずれにせよ地域に根ざしたローカルなデザインに取り組むとき、さまざまな土地が持つ自然資本や文化資本に『何をどう還元するか』を考えなければならないと思っています。

そうしなければ、地域に根ざしたデザインに持続性がなくなってしまうのは間違いないでしょう。もちろん、自然資本や文化資本を継承するために何かを還元することも重要なのですが、私たち自身がよりよいデザインを継続的に生み出していくためにも、しっかりとシステム全体を捉えながら、地域やその土地が持つ文化に還元し、次の世代のために文化の土壌を耕し続ける仕組みをつくっていかなければならないと思っています」

続いて鞍田は、「約10年前に開催された、人類学者の中沢新一さんを招いた公開授業の一コマを思い出していた」と語った。

中沢は民藝運動にも大きな影響を与えたアーツ・アンド・クラフツ運動に言及し、この運動と同時代に生じたものとして、共産主義を挙げたそうだ。昨今、日本でも『資本論』の読み直しが盛んになっているが、当時は「壮大な社会実験としての共産主義は終焉を迎えた」という論調が支配的だった。そんな状況を背景に、中沢は鞍田に問うたという。「マルクスの思想に基づく実験が100年を経過して潰えてしまったのに対し、同時代に生まれたアーツ・アンド・クラフツ運動というある種の社会実験に端を発する民藝運動が、いま改めて盛り上がりを見せている理由をどう考えているか」。

そのとき、鞍田は「社会を変えたいという思いから始まった運動であるという点で、その2つは共通しているが、そのアプローチが異なっていたことが現在の状況につながっているのではないか」と答えたという。

鞍田「マルクスは、政治や経済から社会を変えようとしました。一方でアーツ・アンド・クラフツや民藝運動は、政治や経済といった“大きなもの”からではなく、“小さなこと”を積み重ねることによって、社会を変えようとする営みだったのではないかと思います。

政治や経済は、大きなプラットフォームを変えてしまう力を持っていますし、そのダイナミズムは魅力的です。でも、その力には反動があるし、ときには大きな失敗を招くこともある。一方、アーツ・アンド・クラフツ運動に端を発する一連のデザインムーブメントは、僕たち一人ひとりが良心を積み重ね、生活の中に取り入れるものを変えることで、社会はちょっとずつよくなっていくはずだという理想から生まれたものだったのではないでしょうか。

政治や経済による社会変革とは異なる、言ってみれば『工芸/民藝的な社会変革』も存在していて、それはたしかに大きな動きでないかもしれないけど、だからこそ100年もの間潰えることなく受け継がれてきたのではないかと思うんです。

今日、この会場にはおおよそ30人の方が集まりました。こういう場があるからこそ、工芸/民藝的な社会変革は続いていくでしょうし、僕自身も工芸や民藝が持つ価値をしっかりとつむいでいかなければならないと思いました」