深澤直人が「つくる」理由。デザインと工芸、科学を行き来する「いいカタチ」の求道者

デザインとは会話の中でふと生まれる、気の利いた冗談みたいなもの。長い時間考え抜いて、答えを出すようなものではありません。

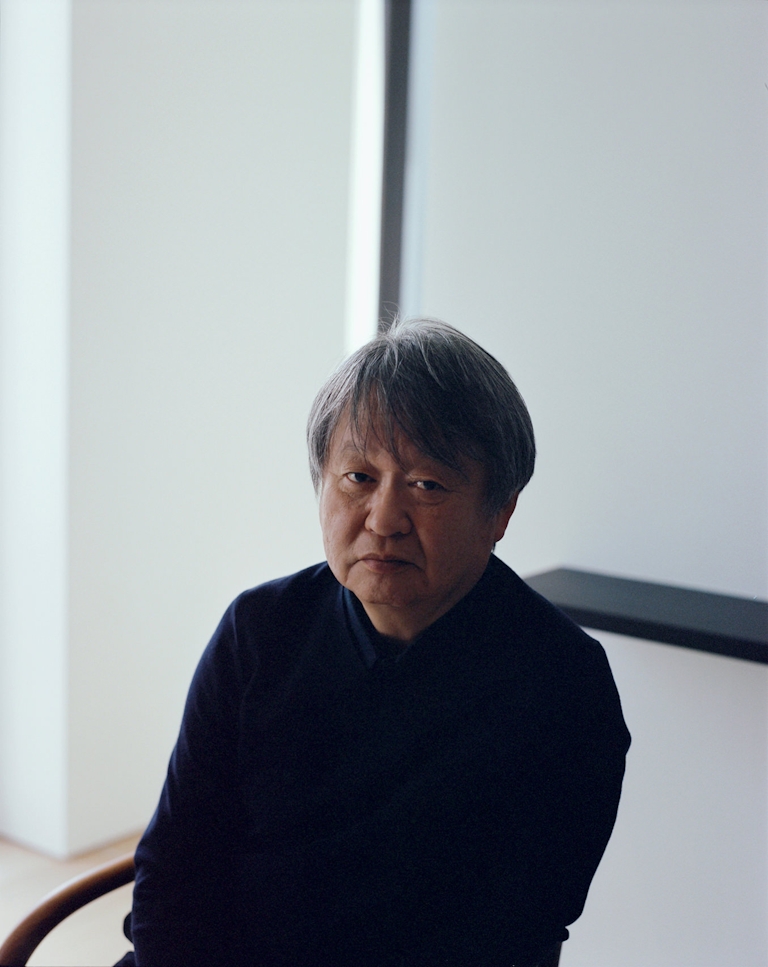

Cover Storiesデザイナー、深澤直人。

氏が、かねてよりひときわ目を向けてきた分野に、「民藝」「工芸」がある。

2012年より日本民藝館の館長を務めているほか、2010年代には民藝や工芸にまつわる展示を幾度も主導してきた。

その一方で、いま改めて「科学」にも注目している。2022年4月には、デザインと科学の繋がりの探求に取り組む「THE DESIGN SCIENCE FOUNDATION」も設立。2023年3月にはその最初のアウトプットとして『DESIGN SCIENCE_01』を出版した。

片や民藝・工芸、片や科学。一見するとかけ離れた領域にも思える両者を行き来して深澤が探求するのは、普遍的な「いいカタチ」だという。

氏の探求の源泉を探ることで、いま大きな価値観の転換期に立たされているデザインが今後向かうべき方向性について、ヒントを得られるのではないか──編集部はそんな期待を胸に、2023年2月、Naoto Fukasawa Designのアトリエをたずねた。

ふと生まれる、気の利いた冗談のように

冬の晴れた日は、空気が澄んでいるように感じる。この日も、空は朝から晴れわたり、凜とした冷たい空気が心地よく頬をなでた。

そんな中、向かったのは東京都世田谷区の閑静な住宅街。

建て売り風の住居が建ち並ぶ中にあるその建物からは、周囲とは一線を画す存在感が感じられた。

しかし、不思議と「浮いている」という感覚はない。周囲の住宅、桜並木、緑道、そしてそれらの総体として生み出される風景の一部として、Naoto Fukasawa Designのアトリエはそこにあった。

設計を担った竹中工務店の表現を借りれば「ミニマルで柔らかい線や、エフォートレスに見えるディテール」を基調とするこのアトリエは、「シンプル」という形容詞がとてもよく似合う。

とはいえ、シンプルであることはときとして無機質さにつながり、その無機質さが居心地の悪さを生むこともある。しかし、ここはそうではない。一見すると徹底的に無駄が削ぎ落とされた空間でありながらも、どこか親しみのある空気が漂っていた。

そして程なくして対面したこのアトリエの主──日本を、そして世界を代表するプロダクトデザイナーである深澤直人は、そこに漂う親しげな空気を体現したような人物だった。

2021年に竣工したこの「NAOTO FUKASAWA ATELIER」(設計:深澤直人+竹中工務店)は、深澤の別邸でもある。インテリアや家具、家電、あるいはカトラリーなど、生活に根ざした作品を数多く手がけているからこそ、「実際の生活の中で使ってみないと、自分の作品に対する最終的な評価が下せない。だから、ここで生活してみることにした」と深澤は言う。

深澤「僕にとって、デザインをするための場所、というところはないんです。常にデザインを考えている状態で生きている、といいますか」

アトリエ内の椅子は、あえて所々に散在させているという。「ずっと座っているって考えじゃなくて。どこかにポツンポツンと置いてあるほうが、空間としてはいいですよね。長方形に4つの椅子を置いて『幸せな家庭』みたいな感じになっているのは、幸せじゃないな、と。どうもドラマのセットみたいで、あまりかっこよくない。丸いカフェのテーブルみたいなものが、なんで2人暮らしの中に入ってこないのかな?って」

深澤「デザインとは会話の中でふと生まれる、気の利いた冗談みたいなもの。長い時間考え抜いて、答えを出すようなものではありません。デザインブリーフを与えられたらアウトプットのスイッチが入って、頭の中にあるものをパッと出しているだけです。

会話はウイットがなければ固くなってしまうし、人間関係もぎこちなくなってしまいますよね。それと同じで、相手を思いやり、場の空気を感じながら即応的に出したアイデアこそが、いいデザインにつながると思っています」

デザインと科学が出会うとき

ゆるやかな談笑の中で、まさに「気の利いた冗談」のように、深澤はいきなり本質に迫ってみせる。これまで手がけてきた名作の数々も、こんな風に生み出されたのかもしれない。

インタビューは1階に設けられた、ダイニングテーブルの打ち合わせスペースで実施された。

備えられた椅子は、深澤のデザインした『Hiroshima』(マルニ木工, 2008)。深澤が「生涯の名作」と語るこのアームチェアに身を預けていると、2022年4月に「デザインを科学的に捉えること」を目指すTHE DESIGN SCIENCE FOUNDATIONを立ち上げた理由から、ゆっくりと語りだした。

深澤「デザインについて語るとき、これまでは『確かで、信頼できるもの』である科学とは異なり、『抽象的、不定形でどこか分からないもの』というレイヤーにとどめておくのが美徳とされていました。しかし、それでは捉えきれないものもあるし、どうしても踏み込み切れないのではないかと感じていました。

一つの明確な答えを出すための概念である科学の考え方を、デザインに導入することによって、これまで解き明かされてこなかったものが見えてくるのではないでしょうか」

THE DESIGN SCIENCE FOUNDATIONには、生態心理学研究の第一人者である佐々木正人らがボードメンバーとして参加している。佐々木の専門は、デザイナーにとって身近な概念でもある「アフォーダンス*」だ。深澤もかねてより目を向けており、2005年刊の著書『デザインの輪郭』(TOTO出版, 2005)の中でも、アフォーダンスやこの言葉を生み出したアメリカの知覚心理学者ジェームズ・ギブソンに言及している。

- アフォーダンス

佐々木正人氏によると、アフォーダンス理論とは「現在のところ、もっとも『科学的』で「事実に近い」知覚の説明」。アメリカの知覚心理学者ジェームズ・ギブソンによって1960年代に完成され、その後1980年代に入って、とりわけ「人工知能(AI)の設計原理」や「人と機械のコミュニケーション」について研究している認知科学者に注目された。そして21世紀には、プロダクト・デザインや建築などのモノづくりや、絵画やアニメなどアートの領域でも参照されている。( 佐々木 正人『新版 アフォーダンス』(岩波書店, 2015)より)

アフォーダンス研究から得るべき示唆について、氏はあらためてこう語る。

深澤「ギブソンの最大の発見は、『人間は環境に動かされており、環境が物の見方を左右する』ということです。たとえば、『カブトムシをひっくり返したとき、元に戻るためにどのような動きをするのか』。あるいは『人間の子どもが最初に卵を割るとき、どのように割ろうとするのか』。自然界における生物のさまざまな動きと、環境がそれに与える影響の科学的な研究は、デザインに通ずる点が大きいと考えています」

THE DESIGN SCIENCE FOUNDATIONにおいて研究の対象とするのは、デザインそのものだ。

深澤「僕は『みんなが思ういいカタチ』を、ある程度は『つくれる』とは言えるけれど、『なぜできるのか』を説明できるわけではありません。生態心理学だけではなく、脳神経科学などさまざまな分野の科学者たちと語り合い、僕がデザインをするときに考えていることを共有しながら、『いいカタチ』やそれを生み出すための方法論を研究していきたいんです」

そしてデザインを科学的に探求することは、20世紀的な大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とした価値観からの脱却が求められるいまこそ、大きな意義がある営みでもある。

深澤「デザインを科学的に突き詰めていくと、“ムダ”が明らかになると思うんです。これまでは『たくさん作れば、たくさん売れる』時代だったからこそ、とにかくたくさんのモノが生み出されてきた。しかしそのほとんどはムダなものであり、ゴミになってしまうわけですよね。

しかし科学的にデザインを分析し、僕たちにとっての『いいカタチ』とは何かを解き明かすことができれば、それ以外のモノを見たとき、『これはゴミになるだけだ』と気付けるようになるはずです」

「デザインはいよいよ、本質に触れはじめた」

そうしてデザインサイエンスが発展し、「いいカタチ」の正体が解き明かされた先に起こるのは、デザインが向き合う問いの変化だ。

深澤「かつては紙と筆、鉛筆によってなされていたデザインですが、いまやデジタルテクノロジーのおかげで表現の幅は確実に広がり、多くの人が遜色ない表現を行えるようになりました。

このとき僕たちが問われているのは、『デザイナーの価値とは何か』ということでしょう。倫理や哲学、あるいは生命全体といった観点を考慮したうえでのデザイン以外は、すぐに陳腐化してしまう。デザインはいよいよ、本質的な部分に触れはじめたんです」

デザインの震源地は、商業から人へ、そして、人から「生命全体にとってのより良い未来」へと移り変わりつつある。だからこそデザイナーはいま、「人」と「生命全体」というジレンマに直面している。

深澤「もちろん、僕としても人間という種が長く存続してほしいと思っています。しかし、環境全体のことを考えるならば、人間という種は消えてしまった方がいい、という考え方もありうる。かといってもちろん、『生きている間は豊かに暮らしたい』と願う気持ちは、否定のしようがない。

これからのものづくりは、『地球のよりよい未来』と『人間の豊かな暮らし』の間で、揺れ動きながら変化し続けていくのだろうと思います」

地球や人以外の生命を無視することはもちろんできないが、人としての“豊かさ”は失いたくない——この相反するように見える二つの想いを調和させることが、デザインには求められている。そしてその触媒になるのが、科学、あるいは倫理や哲学なのだ。

密接につながっていた、工芸と科学、デザイン

デザインサイエンス、倫理と哲学、そしてデザインの存在価値……深澤が探求するトピックを考える上で、もう一つ、外すことのできない領域がある──「工芸」だ。

深澤「環境に対する配慮、多様な生物と共生するための試み、そしてその基盤となる科学的な思考や倫理的な問い。それらを内包していたのが『工芸』でした。日本におけるデザインは、産業や経済にフォーカスを当てるかたちで発展し、花咲きましたが、それがいま大きく壊れつつある。その一方で、工芸は科学的、あるいは生物的・環境的な観点への配慮をしたうえで成立していた世界だったのだなと」

こうした理解も背景に、深澤は2012年より、「工芸」と深く関連する領域である「民藝*」の総本山、日本民藝館の館長を務めている。

- 民藝

「民藝」とは「民衆的工芸」の略語で、1926(大正15)年に柳宗悦・河井寛次郎・浜田庄司らによって提唱された生活文化運動「民藝運動」に端を発する。華美な装飾を施した観賞用の作品が主流だった当時の工芸界において、柳たちは、名も無き職人の手から生み出された日常の生活道具を「民藝(民衆的工芸)」と名付け、美術品に負けない美しさがあると唱え、美は生活の中にあると語った。(日本民藝協会ウェブサイト より)

2015年に日本民藝館にて開催された「愛される民藝のかたち—館長 深澤直人がえらぶ」。柳宗悦の蒐集品の中から、とくに「愛らしさ」を宿す150点余りの品々を厳選し紹介した(画像:日本民藝館)

「工芸」という概念には、皇族や貴族への献上品から民衆の日用品まで含まれるが、深澤が注目するのは後者、民藝を代表とする、民衆的な工芸だ。それらは周囲の環境や民衆のライフスタイルと溶け合うように生み出されており、現代のデザインが学ぶべき示唆がつまっているという。

深澤「民衆が生み出した工芸の基本的な考え方は『小さくやること』。ムダのない方法で、ムダのないものを、ムダにならない量だけつくることが、当たり前の世界でした。

しかし、産業が発展し、大量生産・大量消費時代がやってきたことによって、そういった現在から見ると理想的なものづくりは息を潜めてしまった。そしていま、科学的なアプローチによってそれを取り戻そうというのが、僕の目論見なんです。

工芸と科学は、あるいは工芸とデザインは、限りなく密接につながっていた──今一度、それらをつなぎ直す必要があると考えています」

民藝には「デザインのすべてがつまっていた」

産業化が進む以前、当たり前のようにそこにあった工芸や民藝の価値観を、科学の力を借りて現代のデザインに反映させ、人のみならず、生命全体にとっての「いいカタチ」を模索する——ここまで話してくれた深澤の営みをあえて簡潔にまとめると、こういうことになるだろう。

では、その思想は、いつ、どのようにして生まれたのだろうか。インタビューの後半では、話題は深澤のこれまで辿ってきた軌跡に展開した。

「デザイナーを志すようになった当初から工芸や民藝に興味があったわけではない」と語る深澤のキャリアは、1980年に多摩美術大学を卒業し、諏訪精工舎(現セイコーエプソン)に入社したところから始まった。

そこから約10年後、深澤は工芸との“出会い”を果たす。もともとは、「著名な職人たちが権力者に献上するために作ったもの」といった意味での「工芸」にはあまり興味を抱いていなかったという深澤。

しかし、アメリカのデザインファーム、ID Two(現IDEO)への転職がきっかけとなった。渡米が決まった際、「日本人デザイナーとして向こうに行くのだから、(何か聞かれたとき答えられるように)日本的なものをとりあえず見ておこう」と考え、たまたま当時の自宅近くにあった日本民藝館を訪れた。

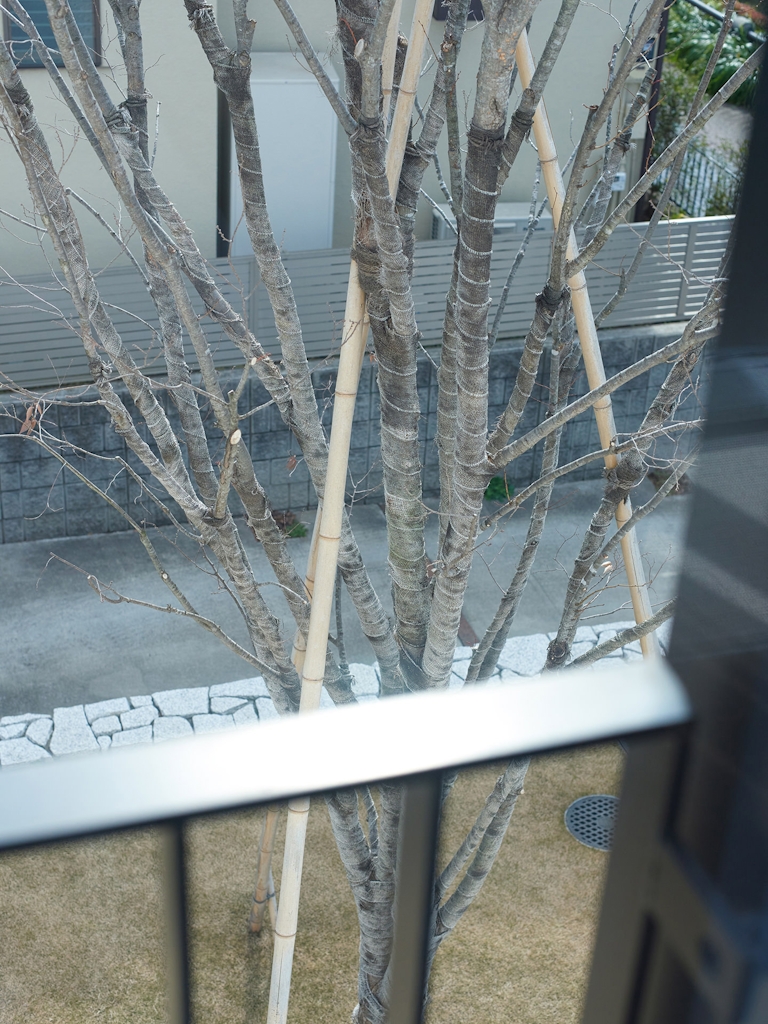

アトリエのデザインにおいて「一番こだわった」という窓。「窓は木製で、つくれるのは日本で一社しかない。あとは開け方や質感、プロポーションですよね。日本では日光を採り入れたいからよく大きな窓がつくられるんですけど、そうすると画角はなくなっちゃって、ずっと見ているだけになる。でもこれは画角が入っていて、それがすごく価値を出していると思う」

深澤が民藝館の近くに居を構えていたことが、偶然なのか必然なのかはわからない。しかしいずれにせよ、深澤は何気なく足を運んだその場所で、その後のデザイナーとしてのキャリアに決定的な影響を及ぼす、品々や思想との出会いを果たすことになる。

深澤「民藝館に展示されていたのは、『権力者たちのためのもの』ではなく、もっと庶民的なものでした。それらを見たとき、なんと言うんでしょうね……とにかく驚いたんですよ。こんなにすごいものがあったのか、と」

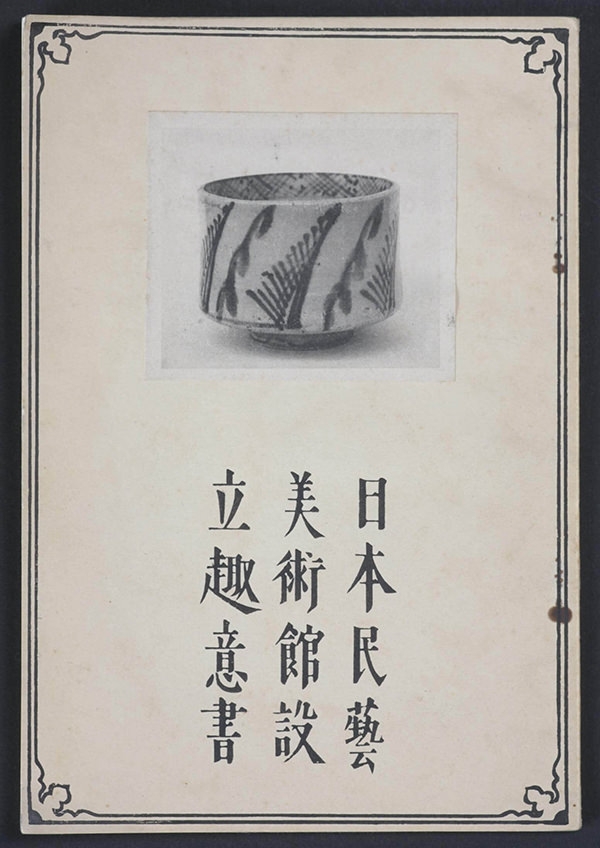

また当時は民藝館に入場するとき、設立時に著された「日本民藝美術館設立趣意書」を載せた冊子がもらえたという。さまざまな民藝品に圧倒されながら、その冊子に目を通した深澤は、さらなる衝撃を受ける。

深澤「設立趣意書を読んでみると、『民藝とは、このようなものである』と、その定義やそこに根付く思想が解説されていました。その文章にある『民藝』を『デザイン』に置き換えながら読んでみると、言語化しきれていなかった僕のデザインに関する思想にぴったりと当てはまったんです。

『これだ!』という思いでした。渡米してIDEOに入社したあとも、自分のデスクに設立趣意書を印刷した紙を貼り付け、いつでも読めるようにしていました」

1925年、民衆の用いる日常品の美に着目した柳宗悦は、濱田庄司や河井寬次郎らとともに無名の職人達が作った民衆的工芸品を「民藝」と名付けた。1926年には陶芸家の富本憲吉の賛同を得て、四人の連名で「日本民藝美術館設立趣意書」を発表し、民藝品の公開・展示のみならず、調査・蒐集や保存・管理するための美術館施設の設立計画を始動させていった(写真:日本民藝館)

シリコンバレーの“トラディショナル・デザイナー”

1989年、“バイブル”を携えて渡米しIDEOに入社した深澤は、IT産業の産声を間近で聞くことになる。シリコンバレーに拠点を置く数々のIT企業を、深澤は担当することになったのだ。

当時は低迷期にあったものの、後に世界に冠たる企業に成長したAppleも深澤の当時のクライアントの一社である。1997年に製品化された「20周年記念Mac」は、IDEO本社時代における深澤の代表作の一つだ。このプロダクトは、当時Appleのインダストリアル・デザイン部門を率いていたロバート・ブルーナーと、後に同社を牽引することになるジョナサン・アイブ、そして深澤がデザインを担当した。

A Twentieth Anniversary Macintosh computer (right), a subwoofer (left), and a keyboard (front).(出典)

こうしたシンプルかつ普遍的なデザインは、(深澤の功績もあり)現在でこそある程度一般的なものとなった。しかし、1990年代当時においては主流ではなかったはずだ。深澤はいかにして自らのスタイルを築き上げていったのだろうか。

深澤「IDEOの本社にいた頃、(当時)最先端のテクノロジーを利用したプロダクトやサービスを中心に、さまざまなデザインを担当していました。その中で常に『自分が好きなものは何か』と自問自答していくうちに、自分は『いいカタチ』に興味があるんだなと気付いたんです」

インターネット革命の黎明期でもあった当時、デザインにおいても少しずつ「モノからコトへ」のシフトが引き起こされつつあった。そうした潮流をリードするIT企業をクライアントに抱えていた深澤もまた、その流れの只中におり、デザイン・シンキングを応用するプロジェクトにも参加していた。

ただ、そうした中で深澤は「『ちょっと違うな』という感覚も抱いていた」と振り返る。

深澤「ITの世界では、技術が変われば『いいカタチ』も変わっていきますよね。でも僕は、一時的に『いいカタチ』だと評価されるものではなく、もっと普遍的な、僕が死んだあとも残っていくようなデザインを手がけたいという気持ちも強かった。

そうして次第に、あらためて造形への関心を強めていきました。当時のボスからは『ナオトはトラディショナルデザイナーだ』といじられていましたが(笑)。でも、たとえば身体に埋め込むための医療機器のデザインでも、徹底的にカタチにこだわると、クライアントのエンジニアたちが『自分の開発したテクノロジーがこんなカタチになるのか』と驚いてくれたんですよね」

アトリエの地下にあるスタジオ。「手作り」を重視し、ここで日々、発泡ウレタンを削りながら、プロダクトの原型をデザインしているという。「(たくさん出る)廃材をまた寄せ木にして、なんだかわからない彫刻的なものをつくっています。タイトルは自分で決めていて、『なんだかわかんないけどいいカタチ』とか、『手の切れそうな鈍角』とか(笑)。いずれは展覧会に出して、買いたい人は買えるようにしたいですね」

時代を超える『いいカタチ』を生み出す——そんな氏の想いの背景にあるのは、連綿と続くデザインを巡る歴史と、その歴史を動かしてきた先人たちへのリスペクト、そしてデザイナーとしての矜持だ。アーツ・アンド・クラフツ運動やモダニズム建築のように、現代においてもなお影響力を持つ、エポックメイキングなデザインを深澤は志向する。

深澤「たとえばモダニズム建築のシンプルなデザインに対し、当時の人々は『なんて冷たいものつくるんだ』という反応を見せたのではないかと思います。でも、そのデザインは後世に大きな影響を与えることになった。僕はそういった仕事に、大きな感動を覚えます。

当時と比べると僕たちの寿命は長くなっているとはいえ、人生のコアタイムはそう変わらないと思うんです。大事なのはその限られた時間の中で、後世に何を残すのか。デザイナーとして、自分がやれる時間に、やれることをしっかりやらないと意味がないと思うんです」

そうして深澤は、IDEOという業界をリードするデザインファームに所属しながら、「コトのデザイン」という新たなフィールドではなく、むしろ古典的な「ものづくり」へ回帰していった。

「民藝を民藝館から出さねばならない」

その後、1996年に帰国し、IDEOの日本支社を立ち上げる。支社長を務めながら、無印良品の「壁掛式CDプレーヤー」など、デザイナーとしても傑出した作品を生み出した。

2003年には独立し、NAOTO FUKASAWA DESIGNを設立。その後、KDDIから「INFOBAR」を、マルニ木工から後にAppleの本社屋で採用されることになる「HIROSHIMAアームチェア」を、プラマイゼロ(±0)からは、MoMAのパーマネントコレクションに選定された加湿器を発表するなど、世界的な評価を得る名品を次々と世に送り出し続けている。

深澤のデザインした、『Tako アームチェア(張座) 』

そうしてデザイナーとして確固たる地位を築いた後、記事前半で触れたように、自らの「原点」である日本民藝館の館長に就任したのだ。

日本民藝館は、1936年、柳宗悦によって設立された。民衆の用いる日常品に美を見出し、民衆的工芸品を「民藝」と名付けた人物だ。柳は「民藝」という新しい美の概念の普及と「美の生活化」を目指す民藝運動を興して、この運動の本拠として日本民藝館を設立し、初代館長を務めた。

その後、館長職のバトンは柳と共に民藝運動の中心的な役割を担った陶芸家・濱田庄司、柳の長男であり、日本における最初期のプロダクトデザイナーである柳宗理、富士写真フイルム(現富士フイルムホールディングス)の社長などを歴任した実業家の小林陽太郎を経て、2012年深澤の手に渡った。

深澤「工業デザイナーであり、脈を継いでいる人として、僕を次の館長に選んでいただきました。でも、民藝に関わる方々は、デザイナーという存在に対してすごくアレルギーを持たれている印象もあって。だから『きっと嫌われますよね』と言いながら、(民藝に関わる人々の)内に入り込んでいきました」

深澤は館長としての務めを果たすのみならず、「より多くの人に民藝の価値を知ってもらうには、民藝を民藝館から出さなければならない」という考えのもと、民藝を「外」の世界へひらいていく活動にも積極的に取り組んだ。

就任以降、デザインや建築、アートといった領域のメディアでの発言を重ねてきたのち、2018年11月から2019年2月にかけて、六本木にある21_21 DESIGN SIGHTで「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」と題した展覧会を開催。民藝館の来館者数が年間で約2〜4万人ほどであるのに対して、たった4ヶ月で約7万人の来場者が訪れる展示となった。

深澤「来場者の中には、たくさんのデザイナーたちも含まれていました。そこで気がついたのは『デザイナーたちですら、民藝を見ていなかった』ということ。この展覧会をきっかけに、デザイナーを含む多くの人が民藝の価値に気が付いてくれたと感じました」

2018年から2019年にかけて開催された「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」。日本民藝回の所蔵品から146点の新旧さまざまな民藝を深澤が選び抜き、素直にその魅力を語るコメントとともに展示した(画像:21_21 DESIGN SIGHT)

民藝のみならず「工芸」とデザインの接点づくりにも注力し、2016年10月から2017年3月にかけて、深澤の監修のもと「工芸とデザインの境目」という展覧会が金沢21世紀美術館で開催された。

この展覧会の趣旨は、「工芸とデザインの境目を浮き彫りにする」こと。しかし、深澤が寄せた文章には「その境目というのは非常に曖昧であります。これは工芸でこれはデザイン、といったように一本の線を引くことは困難です」とあり、現在もその認識は変わっていないという。

2016年から2017年にかけて金沢21世紀美術館にて開催された「工芸とデザインの境目」。工芸とデザインを見つめ直し、それらの曖昧模糊とした境目を浮き彫りにしたと同時に、最先端技術の発達などによって多様化が進む両者の新たな地平を考察した(画像:金沢21世紀美術館)

ポジティブな未来に向けて、“Life”をつくる

深澤のアトリエの中央部には、印象的ならせん階段があった。アトリエの案内役を買って出てくれた深澤の背中を見ながら、何度もこの階段を登り降りする中で、ものづくりの来し方(こしかた)に想いを馳せた。

今日のものづくりは、先人たちの思考と試行の結果としてそこにある。その進化は決して直線的なものではないだろう。日本に息づいていた「用の美」を内包する民衆的工芸品は、「華美なもの」を良しとする時代の潮流によって「過去」へと押し流されてしまった。しかし、柳らによって「民藝」として“発見”されたその美のあり方は、時代を超えて世界的デザイナーの思想的基盤となったのだ。

らせん階段を登る人を上から眺めると、同じ地点を繰り返し通っているように見えるが、実際にはその人は確かに高い方へと「登っている」。ものづくりもまた、らせん階段の途上にあるのかもしれない。

ものづくりの転換点を象徴する名前として「柳宗悦」が挙げられるように、後世では「深澤直人」という名前もまた、一つの象徴として語られることになるに違いない。

そんな深澤の目に、現在のものづくりはどのように映るのか。現代のものづくりの担い手たちに求めることを問うと、こんな答えが返ってきた。

深澤「とにかく自分の手を動かし、ものをつくり続けてほしいですね。『最初は自己満足だっていい。自分がこれをつくり出したんだ』という感覚を持つことが自信につながるし、ものをつくり続けることでしか、『いいものとは何か』を理解することはできないだろうと思います。とにかく、つくる環境に身を置き続けることが、何よりも重要なんです」

さらに言えば、この言葉は、デザイナーやものづくりを仕事とする人たちだけに向けられたものではない。

深澤「僕たちが生きるこの時代においては、すべての人が何かをクリエイトする必要がある。そう考えるのは、未来に対する期待値が下がっているという認識があるからです。『未来』という言葉にポジティブな要素を取り戻すためには、一人ひとりがこれからのことを考える──自らの“Life”をつくっていかなければならないと思っています」

物理的なモノを生み出すことのみならず、抽象的な価値創造も射程に収めた言葉としての「つくる」だ。「ものをつくるのは確かに簡単なことではありません。でも、たとえば『選ぶ』ことはできる。どんなコーヒーカップを選ぶのかといった日常的な選択の一つひとつが、自らの生活と社会の未来を変えることになる」と重ねた。

個々の創造や選択が未来に与える影響自体は、決して大きなものではないだろう。しかし、ときとしてその総体は、単純な足し合わせ以上の意味を生み出すこともある──それはつまり「創発」が生まれるということであり、深澤が民藝や工芸、そして科学にまで目を向けながら「いいカタチ」を探求し続ける理由なのかもしれない。

深澤「部分の性質の単純な総和にとどまらない特性が、全体として現れることを『創発』といいます。たとえば、イワシの大群。個として生きるイワシが集まり、大群をつくると、その大群はまるで一つの生命体かのように動き出します。一匹のリーダーが『こっちに行くぞ』と指示を出しているわけではありません。それぞれの個が全体の流れを掴むことによって、集団としての秩序立った動きを実現しているわけです。

人間もまた、外部環境も含めた『全体の流れ』を掴み、一つの集合体として大きなうねりを生み出す力を持っているはず。そうした新たなうねりを生み出すためにも、僕たち一人ひとりが“つくり”続けなければならないのだと思っています」

Cover Stories

Cover Stories