わからない。だから、手を動かし続ける──日本デザインセンター・三澤遥

自分の強みとは、得意分野とは、何か。確信を持てるものがなかった。それでもキャリアを通じて、ひたすら取り組んできたことが一つある。

Cover Stories2022年の夏から秋にかけて、ある「デザイナー」が手がけた、国立科学博物館の展覧会が話題を集めた。「WHO ARE WE 観察と発見の生物学──国立科学博物館収蔵庫コレクション | Vol.01 哺乳類」だ。

決してそう広くない空間に、整然と並んだ生物の剥製と大小取り混ぜられた木製の什器。引き出しを覗き込み、しばらく前を動かない人や、シマウマの剥製と“自撮り”をする人……学生と思しき人や年配の方まで幅広い人々が、思い思いに時間を過ごしている。

木製什器には「私たちは誰なのか」「国境ってなんだろう」「わたしも建築家」「自由と管理」といったキャプションと説明文が取り付けられ、さまざまな切り口を提示している。「引き出しを開ける」能動的な行為と、それに付随する言葉や体験によって、剥製となった動物たちの「生」が立ちのぼるようだ。

この展覧会を企画編集・デザインしたのは、デザイナーの三澤遥。日本デザインセンターで三澤が主宰する三澤デザイン研究室では、こんな指針を掲げている──「ものごとの奥に潜む原理を観察し、実験的・検証的なアプローチによって、未知の可能性を視覚化する」。

展覧企画やプロダクト開発、店舗設計、UIなど多岐に渡ってデザインを手がける三澤はなぜ、「観察」に着目し、実験や検証によるアプローチを重視するのか。キャリアをさかのぼると、そこには彼女が一貫して実践してきた「手を動かすこと」の大切さと、研究者との邂逅で得た「わからない(=未知)」の価値があった。

研究者との協働で知る、「わからない」の尊さ

国立科学博物館には、約495万点もの標本が収蔵されている。その多くは普段、収蔵庫に保管され、一般の目に触れることはない。その中からごく一部の標本をピックアップし、巡回展向けに木製の移動展示キットをつくってもらいたいというのが、「WHO ARE WE」の要旨だった。

水中の生態環境をゼロベースで再構築した「waterscape」(2014)、上野動物園の未知なる姿に光を当てた「UENO PLANET」(2018)、「虫展 −デザインのお手本」への出品作「視点の採集」(2019)など、科学とデザインの汽水域を提示してきた三澤。「WHO ARE WE」では国立科学博物館のオーダーに対して、さまざまな形状の引き出しに剥製や模型、説明文などを封じ込めた展示什器を開発した。

三澤「研究者の方と話していると、ワクワクしながら研究していらっしゃるように感じるんです。その体感をなんとか展示でも実現できないかと思って、視覚的・立体的に飛び込んでくる体験から、自分自身で気づきを得られる喜びを感じてもらえるような展示を作りました。鑑賞者が、観察と発見を自身の中で繰り返すような体験を生み出したかったんです。誰かが調べたものをただ教わって、読んで覚えるのではなく、図鑑の中に入り込むような楽しい体験がつくれないかな、と」

引き出しを開けると、照明が灯ったり、映像が流れたり……カモノハシの卵が鳥類の卵と対比され、コウモリが羽根を広げて待っていたりする。どれも同じものはなく、開くたびに新鮮な発見がある。照明もライティングデザイナーによって巧妙に設計され、引き出しを開けてその前に立っても、その中の標本や文字には影が落ちない。集中するための環境を設計することで、観察する感覚が鋭くなる。一つひとつじっくり見ていると、瞬く間に時が経つ。

三澤「博物館へ来ると、まるで万物を知ったように感じるけど、実はもっともっと果てしない。国立科学博物館には常設展もあるのですが、収蔵庫にあるほんのわずかしか展示されておらず、ほんのひとかけらしか観ることができないんです。

でも、そのひとかけらにもキラリと感じる部分があれば……ほんの一部でも素晴らしいと思えるなら、『この地球って、この世界って、とんでもないのでは?』って、ワクワクしてもらえるんじゃないかと。ですから、小さな空間でいかに凝縮して、さまざまな視点を得られるようにするかを意識しました」

一つひとつをつぶさに観察し、新しい発見をする。それは研究者が日々行っている営みだ。生物学では「諸説あり」が当たり前で、断定的なことを言うのは難しい。

三澤「生物学者の方々と仕事している中で気づいたのですが、先生方はこちらの質問に対してはっきりと『わからない』って言われる回数がとても多いなと。そう言いながらも、わからないことをすごく楽しんでいそうで。本当にわからないんだから、『わからない』。そう言い切られた時、初めは衝撃でした。デザイナーが『わからない』なんて言ったら『じゃあ調べたらどうでしょう』ってなっちゃいそうで」

「発見」とは、何かを知ることでなく「わからないことがわかる」ことと言えるのかもしれない。研究者とのプロジェクトに携わるようになった当初は「これしか知ることができないんだ……」と途方に暮れることもあったというが、徐々に三澤の考えは変わっていった。

三澤「果てしなく研究し続けられるって、人類のすごく素敵な特殊能力です。わかっていないことにすら気づかず、『わかった』と思い込んでいたら、狭い世界しか見られなくなるんじゃないかと。

“Sence of Wonder”という言葉がある通り、わからないから素晴らしい。わからないから調査するし、研究もする。一人の人生で万物を知るのは不可能だけど、わかったうちのほんの一部でも共有する。わからないことをわからないまま差し出す正直さ……『わからないことがわかる』ことも、『わかった』ということの一つだと思うようになりました」

「ひたすら手を動かす」ことの意味

「わからなさ」や「観察」を大切に活動する三澤だが、その原点は「手を動かすこと」にある。

デザイナーを志す以前から、工作やデザインが身近にあったという三澤。物心ついたときには既に引退していたが、祖父は伊勢崎銘仙の職人。父も図工を専門とする教師で、三澤は父作の紙工作で遊んだりしていた。さらにそれに自分で作ったものを付け加えたり工夫したりすることが楽しかったという。

中学生の頃にテレビ番組で知った安藤忠雄に憧れた。高校2年生の時には、親から誕生日プレゼントでもらった「電動糸のこ」で猫小屋や学習机の引き出しの仕切りを自作するように。「手を動かす」ことに惹かれ、武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科へ入学し、インテリアデザインコースを専攻した。

三澤「とにかく手を動かすことが大好きだったので、授業課題もいつも一生懸命やってました。提出が1つのところを2つ作るとか、とにかくたくさん。思い返すと、変なものもたくさん作っていましたが、とにかく制作エネルギーは満ちていました。職人さんに憧れながらも建築家への道も捨てきれず、椅子もテーブルもつくりたい……いろいろとやりたいことがたくさんあって、2年生のギリギリまで専攻を悩みました」

そして、卒業して働き始めて半年。立ち寄ったギャラリーで、ある建築家の作品と出会い“雷を打たれたような”衝撃を受け、知人の紹介でその建築家の事務所で急遽見習いとして働き始めた。そこでは、今では考えられないほど、文字通り昼夜問わず働き詰めの毎日を送った。わずか半年の経験だったが「原点になった」と三澤は振り返る。

三澤「アイデアがポンと出るわけじゃなくて、本当に毎日毎日、ずっとずっと模型つくったりスケッチを書いたり……ひたすら手を動かし続けているんですよ。ちょっとおかしいんじゃないかと思うくらい。そこまでやらなきゃ到達できない精度、クオリティがあるんだということを、まざまざと思い知らされました。

何かを教わるというより、横で見ながら『あ、そういうところを拾うんだ』『これほど時間かけてやってきたのに、1周回ってまた最初の案を選ぶのか、でもそれでいいんだ』とか……無数に気づきがあるんです。これぐらいやり切らなければ、あれほど衝撃を受けたような作品はできないのか、と。頑張らなきゃいけない理由がわかったのが、24歳のときでした」

2006年、三澤はデザインオフィスnendoへ入社。まだメンバーも数名規模、成長著しい会社で、代表の佐藤オオキをはじめ同年代のデザイナーたちに触発される日々がはじまった。プロダクトデザインや空間デザイン、グラフィックデザインなど多岐に渡ってさまざまなプロジェクトに取り組む中、三澤は自分に足りないものがたくさんあることを思い知る。

三澤「nendoに入社して2年半。モノから空間までさまざまなプロジェクトに、修行のごとく関わらせてもらっていました。昼夜関係なく働く毎日の中で、ある仕事で製品の裏面の文字レイアウトをしたことがあって。その時に、文字が全然美しく組めなくて、自分にがっかりしたことを今でも覚えています。なんだかレイアウトが良くないことだけはわかるのですが、なぜ駄目なのかはわからなくて。グラフィックの力が足りてない、ちゃんと学んでみたい、と。

グラフィックデザインをする感覚は、特に目盛りが細かいというか、0.001ミリ単位まで産毛のような細密な部分を見ているような……それと同時に俯瞰した広大な視点も持ち合わせながら全体をつないでいく感覚がある。それが自分には全然見えていない自覚があって、ちゃんと学びたいと思いました」

そんな折、三澤の頭に浮かんだのは、学生時代に読みふけった『RE DESIGN―日常の21世紀』だった。2000年、竹尾の創立100周年に際して開催された展覧会を1冊にまとめたもので、原研哉と日本デザインセンター原デザイン研究所が企画構成を手掛けたものだ。

三澤は「研究所」という言葉に惹かれ、「直接学ぶなら原研哉さんに」との思いからnendo退社後、日本デザインセンター(以下、NDC)の門を叩き、2009年に願い叶って原デザイン研究所に入社する。

デザインは、日々うまくなれる──原研哉から直に学んだこと

原デザイン研究所において、三澤は所員の一人として展示企画やサイン計画、店頭ツールやパッケージデザインなど幅広い領域に取り組むこととなった。原の仕事を間近に見る中で、三澤は再び圧倒されたという。

クライアントを前にしたプレゼンで、ふとこぼした言葉から沈黙の時間が動く瞬間。遠く離れた点と点を“本質”という横軸で射抜く瞬間……。無数の選択肢から唯一無二の答えを導く瞬間の数々を目の当たりにする日々だった。

三澤「横にいると『あ、射抜いた!』という瞬間にたくさん立ち会うんです。ど真ん中を串刺しにした団子がいくつも浮かぶ、みたいな。たった一言でクライアントや場の空気がぱっと変わる。

例えば手の平くらいのモノをつくるとしても、この部屋の大きさほどのこと、はたまた世界の裏側のことまで考え抜いて、途方もなく先のことも見据えた上でやっているような。ミクロとマクロを行き来する思考、ロジックと精度を融合していく力。私が学びたいことが詰まっていました。やはり常に考えて、手を動かしたり自分の足で出向いたりして行動し続けていないと到達できない領域がある。そうわかったのは、とても意味のあることでした」

三澤には、原とともに仕事することではじめて得た感覚があったという。それは、デザイナーとして「成長していける」という実感だ。

三澤「原さんがよく言うんです。『デザインは、日々うまくなれるよ』って。デザインはこんなにも広くて、開拓の余地があって、こんなにも楽しいんだよ……そんな感覚を知りました。原さんほどの人が『うまくなれる』というからには、まだまだ知るべきことがあるし、その領域が広ければ広いほど、生み出すものにも凝縮される。どれだけやらなければならないか、少し怖い気もするけど、ワクワクもするんです」

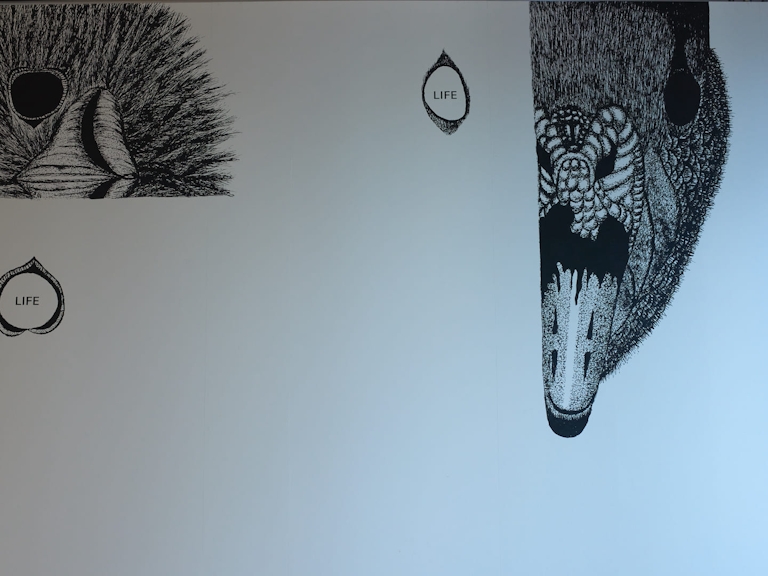

NDCのエントランス近くに描かれている、創立時からNDCに参画し、かつて代表取締役を務めたグラフィックデザイナー・永井一正の代表作「LIFE」。1980年代以来取り組み続けているシリーズで、自分自身を裏切り人の期待を裏切ることを矜恃として、常に新たな表現方法に挑み続けているという

「わからない」から手を動かす。見えてきた自らの強み

さらに三澤にとってターニングポイントになったプロジェクトがある。

原デザイン研究所が2009年以来5年ぶりに企画構成を担当することになった、2014年5月開催の「TAKEO PAPER SHOW」だ。三澤もその一員として空間デザインや書籍構成などを手がけることになった。

『RE DESIGN』に憧れた三澤にとって、「TAKEO PAPER SHOW」は特別な機会、かつ振り返るとターニングポイントにもなったという。石上純也や色部義昭、葛西薫、皆川明ら15名の参加クリエイターの一人として、三澤も加わることに。

空間デザインや展示什器の制作、参加クリエイターのサポートといった運営側の仕事や他の案件の傍ら、自身の作品も制作。そこで発表した「紙の花」「紙の飛行体」は、その後も続く研究テーマとなるほど、三澤のキャリアを象徴する作品の一つとなった。

「紙の花」(2015)。同じく「SUBTLE」への出展作品。「名前の通り、紙でできた花」であり、「鉛筆状の細長い紙の巻物を鉛筆削りで削ることで花が咲きます」(写真:amana group 関口尚志)

「紙の飛行体」(2014)。TAKEO PAPER SHOW 2014「SUBTLE」(企画・構成|原研哉+原デザイン研究所)への出展作品。「手から離れて地面に辿り着くまでのたった数メートルの道のりをかたちにする試み」として、「飛行する紙のかたち」を考えたものだという(写真:amana group 関口尚志)

三澤「クライアントである竹尾にプレゼンしたときも、緊張しすぎて反応を覚えていないんです。でも原さんのもとで培った5年間の蓄積で、手を動かしながら頭の片隅で常に考え続けることが当たり前になっていた。それで形にすることができたんだと思います。

当時はずっと続くテーマになるとは思っていませんでしたが、『続々 三澤 遥』展(2018)以降、同じテーマを継続的につくり続けて、そういうテーマをいくつも持つことにしようと。プロジェクトを依頼されて、自分が巻き込まれていくより、自分の立ち上げたプロジェクトに他の人を巻き込んでいくほうが、面白いんじゃないかと思うようになりました」

ギンザ・グラフィック・ギャラリー第370回企画展「続々 三澤 遥」(2018年12月03日(月)~2019年01月26日(土))。水中でくらす生物たちの生態環境を追究した「waterscape」、動的な機能を持つ紙を探究した「動紙」、上野動物園の知られざる世界を視覚化した「UENO PLANET」など、11つのプロジェクトを紹介(写真:北村圭介)

2014年7月、三澤は原デザイン研究所から独立し、社内で三澤デザイン研究室が発足される。

原はラーメン屋をたとえ話に、三澤にこう諭したという。家族みんなで食べにいくあたたかな店もあれば、こだわりの一杯を限定100食で出すストイックなラーメン屋もある。どんな店が人気店になるかなんてわからない。デザイナーも一緒。三澤は三澤のやり方を探せ、と。

自分の強みとは、得意分野とは、何か。三澤にはその時点でも、確信を持てるものがなかった。それでもキャリアを通じて、ひたすら取り組んできたこと──それは「手を動かすこと」。

建築事務所ではスチレンボードの代わりに薄い発泡スチロールでいくつもの模型をつくり、nendoではひたすらサンプルやモックアップに勤しんだ。原デザイン研究所でもまず手を動かして、思考を働かせた。

三澤「手を動かせば動かすほど、たまたま自分が選択したものがAだったとしても、BやCがあり得たかもしれないってことがわかるんです。『研究室』という名前で仕事するからには、私は実験や検証を担うチーム、『わからないからつくってみる』セクションをつくろうと思いました。

原さんの仕事には精緻なすごみというか、品格があるんです。膨大な知識をもとに構想して、物事の本質を捉えて、言葉でコンセプトを立ち上げる。でも私はそういうタイプではありません。“断定しないものづくり”というか、誰かが考えられる余地を残すものづくりをしよう、と」

その思いは、研究者や専門家たちとの仕事を重ねるにつれ、確信に変わっていった。「わからない」と言えることが、三澤デザイン研究室の特色でもある。「わからない」から実験して、「わからない」からまず手を動かして、つくってみる──。

三澤「それって、クリエイティブの根源的な喜びというか、ワクワクにつながる気がするんです。曖昧なまま『○○かもね』くらいでとどめたり、結論を出さず次に続けたり……。そうすると強く訴えるものはつくれないんですけど、触れた人が何かに気づいたり、ちょっとした喜びを見いだしたりしてもらえるような、ワクワクをつくり出せるんじゃないか、って」

実験は「未来への投資」

「ひとり研究室」からスタートした三澤デザイン研究室も、今では7名を数えるようになった。

2019年度ADC賞では「興福寺中金堂落慶法要散華 まわり花」「続々 三澤 遥」「LINNÉ LENS」が3作品同時受賞。「現象から引き出すデザイン」が評価され、「2019年毎日デザイン賞」を受賞することとなった。2022年12月からは富山県美術館開館5周年記念「デザインスコープ―のぞく ふしぎ きづく ふしぎ」へ出展。takeo paper show 2018「precision」に出品した機能紙「動紙」の新作を発表する予定だ。

「動紙」(2018)。TAKEO PAPER SHOW 2018「precision 」への出展作品。まるで意志があるかのように、それまで静かに佇んでいた紙が、磁気を感じとり、ゆっくりと運動をはじめるという(写真:林 雅之)

三澤「これまで動紙が主人公の作品をつくってきましたが、今度は“脇役”になってもらおうと思っていて。同じ作品に違う性質を与えたとき、何が起こるのか、その先に何があるのか……自分でもまだわかりませんが、そうやって実験していったとき、思ってもみないものに出会える可能性があるんじゃないかと思っています」

三澤は、実験を「未来への種まき」だと語る。国立科学博物館において、なぜ約495万点もの標本が保管されているのか。なぜウサギだけ、シカだけで途方もない数の剥製が残されているのか──。三澤が研究者に問うたところ、こんな答えが返ってきたという。

三澤「1,000体調べてやっと一つの論文が書けたり、1万体調べなければ遺伝子レベルで判明しない研究があったり……だから常に解剖し続け、保管し続けているんだ、と。それを聞いたとき、ハッとしたんです。アーカイブって過去のものに思われるけど、未来のための仕事なんだ、私が目指したいことと一緒だ、って。

私が実験し続けているのは、未来の「何か」のため。いつか未来の自分が、知らない誰かと出会って、研究し続けているものと化学反応が起こって、とんでもないものが生まれるかもしれない。今はその『何か』が何なのかなんてわからない。そんな10年後、20年後を楽しみにしながら、実験しているんです」

異なる領域で生きてきた人々が出会い、知らなかったことを知り、「わからない」ことに気づく。手を動かし、つくることで「わからない」が視覚化され、また誰かの気づきを促す──。その実現は容易いことではないが、そんな営みの可能性を、三澤は強く信じている。

三澤「研究者の方たちの話を聞いたり、文献を読んだりしていると、どんどん想像がふくらんで、ワクワクしてくるんです。『想像できる』ってことは豊かさであり、それに私自身も助けられてきました。それはデザインを仕事にしていない人にとっても、極めて重要なことなんじゃないかと思うんです。

デザインは表層的に捉えられてしまうことも多いですが、単に『オシャレになる』とかが本質では全くありません。デザインが介在することで人の行動が変わって、体験や記憶が変わって、さらなる体験につながったりもする。そんなデザインの力を信じて目の前のプロジェクトに果敢に挑戦しているところです。その成果やプロセスを多くの人と共有できる機会が広がっていったら、嬉しいと思っています」

Cover Stories

Cover Stories