いまデザインがなすべきは、交わり、羅針盤を作ること──2022年度グッドデザイン賞から考える【安次富隆×齋藤精一】

一人の意志だけで社会を変えるのは難しい。実際に社会変革をもたらしていくためには、さまざまな領域で活動している人たちがそれぞれの「意志を交えること」が重要だと思うんです。

Focused Issues本記事は、グッドデザイン賞2022 フォーカス・イシューと連動し、双方のサイトへ掲載されています。

「Design for People(人々のためのデザイン)」から「Design with People(人々とともにつくるデザイン)」、そして「Design by People(人々によるデザイン)」へ──。

デザイン研究者のリズ・サンダースは、20世紀後半から21世紀中盤にかけてデザイン手法がたどる変遷をこう表現した。この見立てに則ると、2022年現在はデザイナーだけがデザインする時代は終わり、デザイナー以外の人々とともにデザインする「Design with People」の時代の真っ只中、さらにはデザイナー以外の人もデザインを行う「Design by People」の萌芽が現れている段階だといえる。

その兆しは、時代と共に変わり続ける「デザイン」を捉え続けてきたグッドデザイン賞にも、確かに見て取れる。2022年度グッドデザイン賞の審査委員長・安次富隆と副委員長・齋藤精一は言う──「いまデザインに求められているのは、さまざまな分野と“交わる”ことだ」。

両氏が策定した、2022年度グッドデザイン賞の審査テーマは「交意と交響」。他の専門領域、あるいは問題の当事者たるマイノリティの方々などとの「交わり」を深めてほしい……デザインに携わる人々に対するそんな想いから制定された。そして、この想いを実現へと導いてゆく道筋が示されているのが、グッドデザイン賞の審査を通じて、デザインの新たな可能性を考え、提言する活動「フォーカス・イシュー」だ。

2022年度グッドデザイン賞、そしてフォーカス・イシューから浮かび上がる、いまデザインに求められる「交わり」とは何か。正副委員長に聞いた。

素材やプロセスまで含めた「デザイン」が求められるように

2015年度より審査委員、2018年度より審査副委員長と7年にわたりグッドデザイン賞を見てきた齋藤は、ここ数年のグッドデザイン賞の応募作にある傾向が現れていると言う。

齋藤「プロダクトの素材や生み出される際のサプライチェーン、作り手の働き方などまでもが、評価の対象になっている印象を受けるんです。例えば2021年度金賞の、台湾のO'right社による産業向け意識改善『Operations』、そして2020年度金賞の台湾の教育部(省庁)と台湾デザイン研究院主導で実施された『plan』はその好例です」

グッドデザイン賞 審査副委員長・齋藤精一

この傾向が示すのは、デザインに求められる役割の変化だろう。素材の選定や、形にする際の働き方や環境なども含めた背景・プロセスまでにも目を配ってデザインされたモノでないと、「良いモノ」とはみなされない時代になってきているのだ。

そうした変化は、ここ数年のグッドデザイン賞の審査テーマにも反映されている。前回2021年度のテーマは、「希求と交動」。いま社会全体がデザインに要請しているのは「さまざまな領域で活動している人や事象と交わり動き続け、社会や生活者と向き合うこと」、そして「人々や自然環境の“声にならない願い”、言い換えれば『希求』に耳を傾けること」だという想いのもと策定されたテーマだ。

しかし、昨年度に引き続き審査委員長を務める安次富は「具体的に『どう動くべきか』までは提示していなかった」と振り返る。人々や自然の希求に耳を傾け、さまざまな人や事象と交わりながら行動し続けるという「基本方針」を、いかにして具体的なアクションに落とし込んでいくのか。そのアクションプランを示すのが、今年度のテーマ「交意と交響」だ。

齋藤「『希求と交動』は、デザインする人たちの行動指針やあるべき姿を示すもので、そのメッセージが射程に収めるのは作り手側のマインドまでだった。一方で『交意と交響』は、具体的な行動やその行動を共にする相手までもを提示しているんです」

なぜデザインに「交わり」が求められるのか?

では、「交意と交響」は具体的にどのような「アクション」をデザインに求めるものなのだろうか?

齋藤「いまデザインは、異なる領域、あるいは問題の当事者たるマイノリティの方々などとの『交わり』を深めていくべきだと思うんです。そういった人々とつながりを作りながら、デザインをしていこうというメッセージを込めています」

続けて安次富は「交意」と「交響」、それぞれの言葉に込めた想いを明かした。まずは「交意」について。

安次富「デザインの源になるのは『人々の暮らしや社会を良くしたい』という意志の力だと思っています。しかし、一人の意志だけで社会を変えるのは難しい。実際に社会変革をもたらしていくためには、さまざまな領域で活動している人たちがそれぞれの『意志を交えること』が重要だと思うんです」

グッドデザイン賞 審査委員長・安次富隆

一方、「交響」の背景にあるのは、デザインに携わる人々が捉えるべき「現実」だ。グッドデザイン賞には20の応募カテゴリー(審査ユニット)が存在し、それぞれ専門ユニットを組織して審査を実施しているが、それはあくまでも便宜上の区分。現実の生活空間は“縦割り”になっているわけではない。

「地域」の中に「建築」があり、建築の中に「家具」や「生活用品」がある……さまざまなデザインが混在しているのが現実世界だ。それゆえに「一つの分野の素晴らしいデザインの力だけでは、人々の生活を豊かにすることはできない」と安次富は言う。

安次富「さまざまなものが混在する場においては、それぞれのデザインは周りの別のデザインと影響し合う……つまり『響き合う』ことによって存在しています。それはただ協調しているというわけではなく、ときには不協和音となることもあるでしょう。そうした不可避の『響き合い』を念頭に起きながらデザインを具現化する必要性を示すために、『交響』という言葉を選びました」

「実際、グッドデザイン賞にも領域横断的なプロジェクトの応募が増えている」と齋藤は重ねる。特定の領域に閉じず、近接した領域、たとえば街と建築、そしてそれらを作り上げるプロセスを包括的にデザインするようなプロジェクトの増加もまた、近年の重要な傾向の一つだという。その例として齋藤は、防災と建築、地域振興をかけ合わせた「神水公衆浴場」(2021年度金賞受賞)、林業とキャンプ、地域振興をかけ合わせた循環型地域未来創造事業(きたもっく)(2021年度金賞受賞)を挙げた。

- 黒岩裕樹×飯石藍|必要なのは、無理なく続けられるデザイン

- https://designing.jp/focusedissues-2021-kuroiwa-iishi

「高齢者」という人は存在しない

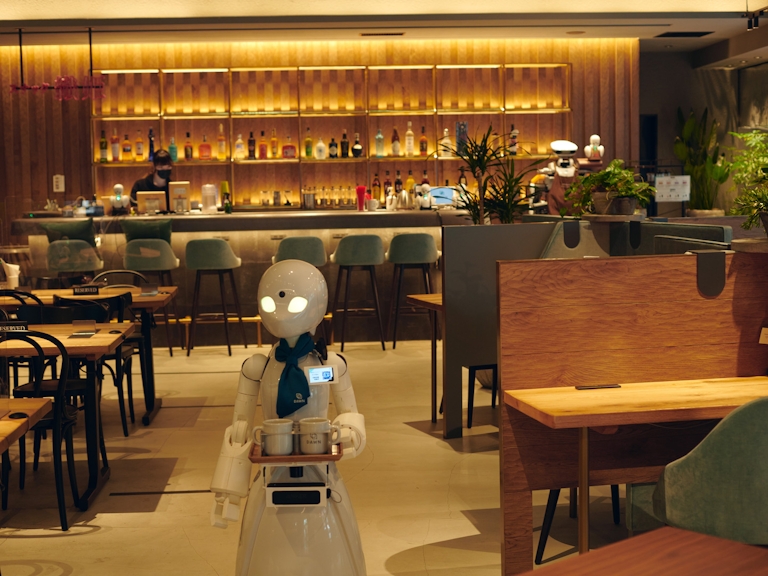

安次富と齋藤が「交わり」を重視する背景には、年を追うごとに、いわゆるマイノリティ向けのモノやサービスの応募作が増えていることもある。その一例として、両氏は2018年度に大賞を受賞した「おてらおやつクラブ」、そして2021年に大賞を受賞した「分身ロボットカフェDAWN ver.β」を挙げた。

- 吉藤オリィ×田中みゆき|「偶然の出会い」はデザインできるのか?

- https://designing.jp/focusedissues-2021-yoshifuji-tanaka

齋藤が副審査委員長に就任した5年前は、マイノリティを対象とした作品の応募は決して多いとは言えなかったという。マーケット規模が小さいマイノリティ向けの製品・サービス開発に取り組む企業がまだ多くはなかったと、齋藤の目には映っていた。しかし、ここ数年で、そういった作品の応募が確実に増えているという。

齋藤「総数としては多くはなくても、同じ悩みを持った人たちが、インターネット上のプラットフォームに依存せずに出会えるようになった。そして自立型の組織を作り、モノやサービスを生み出すことで、問題解決に挑めるようになってきたと感じているんです。

これまではなかなか出会うことができなかった人たちがコミュニティを形成し、それぞれの専門知識をシェアしながら、共通の問題を解決するための手段を見出していく。こうした問題解決のあり方はまさに、『交意と交響』の一つの実例でしょう」

そうしたマイノリティ向けのモノやサービスをデザインするにあたって、最も重要なことは「解像度を上げること」だと齋藤は指摘する。一口に「マイノリティ」と言っても、その内実は多様だからだ。

齋藤「例えば、65歳以上の方々を『高齢者』と一括りに語るのはもうやめるべきだと思うんです。高齢者と言っても、一人ひとりに目を向ければ、当然そこにはさまざまな違いが存在する。健康な方とそうではない方、働きたい方とそうではない方……情報技術が発展し、個人の情報がきめ細かに分析できるようになったからこそ、より解像度を上げたターゲット設定ができるようになっているはずです」

実際に今年度のグッドデザイン賞の応募作には、そうした解像度の高い理解のもとでデザインされているサービスやモノが多いと感じているという。そしてこの傾向は、決してマイノリティを対象にしたサービスに限ったものではない。

齋藤「全体的に、いわゆる『生活者』に対する解像度が高まっているように感じるんです。かつては、大きな集団に対してサービスやモノを提供し『そのうち60%ほどが利用してくれればいい』と考える企業が多かった。しかし最近の傾向としては、価値提供の対象となる母数が小さくなったとしてもターゲットをなるべく細分化し、『その集団に属する100%に近い数の人が利用してくれること』を目指してつくられているサービスやモノが増えていると感じます」

「交意と交響」の実現へと連なる、5つの道筋

「小さな集団」を対象としたサービスやモノにその発現が見られる、「交意と交響」。それはグッドデザイン賞を、20の応募カテゴリーという“縦軸”ではなく、“横軸”で俯瞰するための「視点」であるフォーカス・イシューにも見て取れる。

グッドデザイン賞の審査を通じて、デザインの新たな可能性を考え、提言する活動であるフォーカス・イシュー。審査委員の中から選ばれた数名の「フォーカス・イシュー・ディレクター」が、各々がグッドデザイン賞の審査プロセスを通して探求すべきと考えるテーマを「フォーカス・イシュー」に設定。担当領域(審査ユニット)を横断して応募対象を観察、審査プロセスを通して思索を深め、最終的には提言という形で自身の考えを取りまとめ発信してきた。

今年度も5名のフォーカス・イシュー・ディレクターたちが、それぞれにテーマを設定した。「もちろん5人が集まって相談しながら設定したわけではないと思うのですが、提出された5つのテーマを混ぜてみると、見事に『交意と交響』への道筋を表現する内容になっている」と安次富は言う。

まず、情報学研究者のドミニク・チェンのテーマ「『わたしたち』のウェルビーイングをつくるデザイン」。他者や周囲の環境との関係性とかかわりあって作り上げられる人間像から、「ウェルビーイング」のかたちを捉え直すデザインを探究しようという意図から設定されたものだ。

安次富「ウェルビーイングが意味するのは、『心と身体が健康で、個人的にも社会的にも幸福で満たされる状態をつくる』ということ。これは全てのデザインの大目標、究極的な目的になると思うんです」

その「目標」を達成するために必要なのが、デザイナー/アートディレクターのライラ・カセムによる「半径5mの人を思うデザイン」だ。より人に届くデザインを実現するためには、まずは他者の現実と向き合い、自分の生活の中の半径5mの景色や登場人物をより多様で豊かにしていくことが大事になる。「一つひとつのデザインの中にある半径5mのストーリーに目と耳を傾け、自らの景色も更新したい」という意図で設定されたものだ。

こうした眼差しを持つことで、「半径5mの中にも多様な人たちが存在していることに気づくと思うんです」と安次富。そこで必要となるのが、多様な人たちにとっての「ちょうどいいデザイン」だ。プロダクトデザイナーの鈴木元が設定したこのテーマは、生産と廃棄、デジタルとフィジカル、地方と都市……過剰ではなく不足でもない、これからの「ちょうどいい」を探り当てる取り組みに目を向けようという意図が込められている。

そして、各々にとっての「ちょうどいい」は、「ひとことで言えないデザイン」になるはずだと安次富は続ける。「多様な人がそれぞれちょうどいいと感じるものって、単純なものであるはずがない。それこそ、ひとことで言い表せないものになるはずなんです」。

このテーマは、建築家の中川エリカが設定したもの。「世界に存在する問題、そして、こうあるべきだという世界のあり方が、ひとことで言えない複雑さを持っている」いま、求められるのは「複数の課題に多角的に取り組むデザイン」だと。

もちろん、そうしたデザインは「一朝一夕でつくれるものではない」と安次富。だからこそ、都市デザイナーの飯石藍がテーマに設定した「続いていくデザイン」が必要になるという。このテーマは、飯石がフォーカス・イシュー・ディレクターとして昨年掲げた「完成しないデザイン」というテーマに連関する。「完成形や成長を目指して進む思考から、変化する状況に寄り添いながら絶えず動き続けるという思考にシフトする」という意図が込められた。

安次富「多様な人たちがそれぞれの意志を交えながら、うまく響かせ合いながら、ウェルビーイングを実現するためにデザインを続けていく。そう解釈すると今年のフォーカス・イシューのテーマも、それぞれが独立しているように見えて『交意と交響』を実現するための一つの道を示しているのではないかと思うんです」

デザインに携わる人は「スペシャリストであり、ジェネラリスト」たるべき

さまざまな人、あるいは自然なども含めた「人以外」の意志と交わり、響き合う。そんなデザインを生み出すため、いまデザインに携わる人に求められている人物像を安次富は「スペシャリストであり、ジェネラリスト」だとする。

安次富「たとえるならばレストランの総料理長のように、ミクロとマクロを行き来できるようにならなければならないと考えています。総料理長という立場にある人は、自ら腕を振るいながら、コース料理の進捗やそのクオリティに気を配らなければなりません。おいしい料理がつくれなければ仲間からの信頼は得られないでしょうし、おいしい料理をつくれるからと言って、その役職が務まるわけではない。

デザインも同じだと思うんです。これまで話をしてきたように、一人の力だけでは人々の生活を良くしたり、社会問題を解決したりするようなデザインは生み出せない。デザインに関するスキルはもちろんのこと、全体を俯瞰しながらさまざまな専門知識や技術を持つ方々を束ねてこそ、社会を変えるようなデザインを生み出せるはずです」

齋藤は「いまデザインに求められていることは、『交意と交響』の5文字に込められていると改めて感じる」と重ねる。

デザインと社会の動向は「モノづくり」という回路を通じて密接に関わってきた。例えば、20世紀後半から21世紀初頭までは生活者のニーズをさまざまな産業が追いかけ、大量生産・大量消費のモノづくりが進んだ。「このとき、デザインに求められていたのは社会や生活者の『ほしい』を形にすることだった」と齋藤は言う。

しかし、2000年代中盤以降、その関係性は変化した。モノが溢れ、社会が激しい変化を見せる中で、人々は「何が必要なのか」を見失ってしまった。齋藤は「そんな状況下においてデザインに求められるのは、『何が必要なのか』を示すこと」だと力を込める。

齋藤「いまデザインが問われているのは、社会全体が進むべき方向を明確に指し示し、その方向に導けるかどうか。そういった役割を果たすためには、デザインに関する専門知識があることは大前提です。しかしプラスアルファで、幅広い分野に関する知見や知識が求められることになる。

そしてもちろん、デザインの力だけでは社会全体を進むべき方向に導くことはできません。多様な領域の、多様な職種の方々と『交わって』いかなければならない。この双方をもって、社会全体の羅針盤をつくることが求められているのではないでしょうか」

Focused Issues

Focused Issues