SHIFTBRAIN&PARKと振り返る、LayerXコーポレートブランド刷新の軌跡

LayerXというコーポレートブランドとしては新たなフェーズへと移管する、たしかなのろしが上がった。だが、これは同社にとって“のろしに過ぎない”ともいえる。

2023年8月、LayerXがコーポレートブランドのリニューアルを発表した。

本リニューアルはLayerXがスタートアップとして明確にフェーズを変える故の打ち手かと思いきや、福島は自身のnoteで、今回のリニューアルはブランディングの“点”としての施策ではなく、経営として今後もデザインに注力し続けていく姿勢を強調している。

共同代表である福島良典・松本勇気や、祖業だったブロックチェーン領域の印象もあり、テックカンパニーというイメージが強かった同社だが、実はこのリニューアルを始め、昨今デザインにも注力する姿勢を明確にしている。

今年の初めにはその牽引役として、GoodpatchでUIデザイナーを統括していた野崎駿が参画し、デザインマネージャーに就任。以降、デザイン組織の強化を図ってきているという。今回のリニューアルは、デザインのアクセルを踏むという“のろし”のような活動でもあった。

このプロジェクトは、いかに推進されてきたのか。そしてLayerXはこのリニューアルを通し、いかにデザインと向き合っているのか。

本プロジェクトをリードした野崎に加え、ロゴをはじめとするビジュアル面を担ったSHIFTBRAIN 鎌田亮平、コピーライティングをはじめとするマインドアイデンティティのアップデートを行ったPARK 田村大輔の鼎談から迫っていく。

SHIFTBRAIN、PARK、LayerX——三社協働の理由

本プロジェクトの発端は、野崎の入社時まで遡る。

現在、社員数200名を超えるLayerXだが、デザイナーの数はまだ10名に満たない。そのなかデザインへ注力していく上でのキーパーソンとして入社したのが野崎だ。

氏が入社後真っ先に取り組んだのは、経営から現場まで、幅広いメンバーへヒアリングを重ねることだった。デザインという切り口から同社にある課題を洗い出していったのだ。その経緯から内容、経営との合意に至るまでは先日公開した以下の記事で代表の福島と語っている通りだ。

- ROIを評価しづらいからこそ、経営が後押しする。LayerXがデザインへ注力する真意──福島良典×野崎駿×Goodpatch土屋尚史

- https://designing.jp/fukushima-nozaki-tsuchiya/

ブランドリニューアルも、そこから浮かび上がった課題の一つ。とはいえ、ブランド刷新はそれなりの手間・負荷がかかり、影響範囲も広い。合意形成にも負荷がかかるのは間違いない。にもかかわらず、なぜ野崎は入社直後からリニューアルに向けて動き出そうと考えたのか。

野崎「企業のブランドは、経営から現場、部署や担当プロダクトを問わず、すべてのメンバーを貫く根幹のようなものです。社内外へのインナー、アウターブランディング、新規プロダクトの開発——企業活動のあらゆる側面に影響がでてくる。そして、時間が経てば経つほど、負債でも資産でも蓄積していってしまう。だからこそ、現状に課題があるなら、いち早く手を打たねばと考えたんです」

LayerX Product Designer / Design Manager 野崎駿

当時のコーポレートブランドは、創業期に注力していたブロックチェーン関連事業に取り組んでいたときのままのものだった。企業のフェーズも、事業内容も変わった中で使い続けるのは、負債をため続ける側面も間違いなくあった。

そこで野崎は信頼がおけて、客観的に自社を見てくれるであろうパートナーへ声をかけた。SHIFTBRAINとPARKだ。両者とはプロジェクト前から繋がりがあった。PARKは以前LayerXのコーポレートミッションの策定や、「バクラク」のネーミングなどを担当。SHIFTBRAINは、野崎の前職であるGoodpatchのコーポレートサイトの制作を行っている。幸いだったのは、PARKとSHIFTBRAINが過去に協働経験があったことだ。

田村「今回のプロジェクトは、LayerXの5周年に向けて立ち上がっていたので、相談をいただいた時点でスケジュールが非常にタイトだったんです。こうした場合、一緒に進める方々がある程度、あうんの呼吸で動けないと絶対にうまくいきません。ただ、実はSHIFTBRAINさんとは別で仕事をしたこともあり、進め方・クオリティとも信頼を置けることをわかっていた。それもあって、この期間でも前向きにお受けできたんです」

強度のある“核”を、いち早くまとめきる

全体スケジュールもさることながら、最終意思決定者である代表の福島・松本の両名は言うまでもなく多忙を極める。限られた時間・機会のなかで最終決定まで運ぶには、プロセス設計が鍵を握ると三者は考えた。

特に重視したと振り返るのはプロジェクト前半で固めた「コンセプト」の強度だ。

田村によると、「言葉」と「ビジュアル」で役割を分ける場合、普段は「言葉」を定める側が主体となってヒアリングを重ね、ブランドのコンセプトを言語化。それに基づき、「コピー」「ビジュアル」へと展開していくという。

一方、今回はコンセプト設計にかかるヒアリング段階から三社が共同で実施。前提情報や理解が可能な限りそろうようにした。また、コンセプトをまとめるに当たっては、通常より解像度高く固めたともいう。「このコンセプトが共通の羅針盤となったことで、コピーとデザインに乖離が生まれにくくなった」と田村。

PARK 代表取締役/コピーライター 田村大輔

共同でのヒアリングとコンセプトを元に、鎌田は、早々にロゴ・ビジュアル制作へ取りかかるための土台作りに着手。解像度の高いコンセプトに加え、丁寧なインプットを経たことで、一足飛びで骨子を形作っていった。

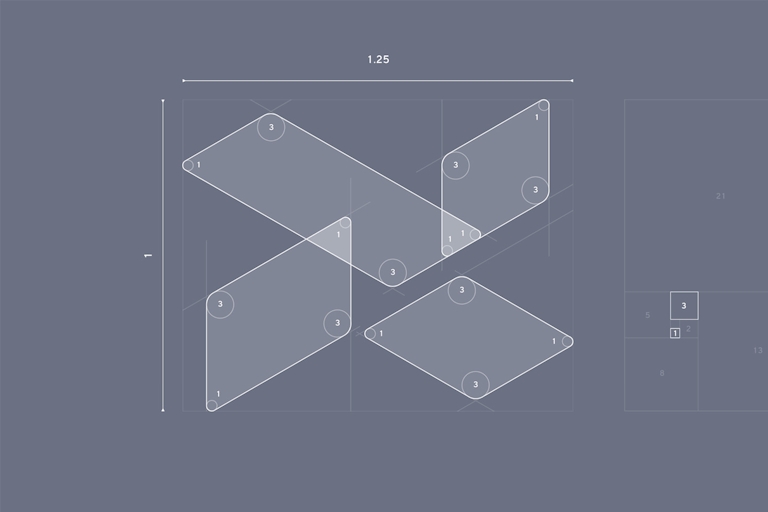

鎌田「我々がブランディングを行う場合、通常『ブランドDNA』『Personality(人格)』『Principle(デザイン原則)』といった項目を整理した上で、ロゴ等のビジュアルへと落とし込みます。これらは段階的に認識をすりあわせていくことがほとんどなのですが、今回はこのすべてに加え、『Brand Tone』や『Positioning』といったビジュアルへ展開するための情報までも一度に提案。早々に承認を得て、ロゴ等の考案にしっかりと時間を割ける形ですすめました。

この提案にあたっては、先述のヒアリングや解像度の高いコンセプトに加え、最終意思決定者である代表のお二人についてかなり時間をかけて理解を深めていきました。過去の登壇や取材記事、YouTubeの動画など含めて両者の発信には可能な限り目を通し、人格を読み解きつつ、イメージを膨らませる。コンセプトと人格を照らし合わせることで、クリエイティブのゴールへ迷いなく向かうことができました」

3年の時を経て感じた、企業としての成熟

ロゴと並行し、ミッション等のコピーライティングを進めた田村は、いくつかの観点でミッションを策定した3年前との差異に気がついた。

一つは意思決定にある。以前田村がコーポレートミッションの策定を担当した際は、代表は福島のみ。事業もブロックチェーン関連を中心に据えていた。それから三年が経ち、経営陣も事業内容も変わり、福島の意思決定のあり方にも変化が窺い知れたと田村は指摘する。

前回はプロセスに参加したい社員を有志で募ってはいたものの、基本的に福島が意思決定する想定だった。一方今回は、意思決定が一極化するのを避け、社内のキーパーソンの意見をうまく取り入れながら合意形成していくスタイルへシフトしたのを垣間見た。

今回LayerXとの関わりがはじめてだった鎌田も、経営陣がメンバーに参加を促す姿勢は記憶に残っているという。

鎌田「オンラインでディスカッションをしていた際、チャット欄が“異様なほど”盛り上がるのに毎度驚いていました。社内メンバーが活発に意見しやすくなるよう、CHROの石黒さんがファシリテーションをしていた感じもあって。代表のお二人も流れの中でコメントするので、一回の会議でしっかりと意見が集約され、意思決定も迅速に行われる。今までに見たことがない文化でした」

SHIFTBRAIN 執行役員/CDO/CreativeDirector 鎌田亮平

とはいえ、巻き込む人数が多くなればそれだけ意見の集約も大変になり、その反映や落とし所を見つける難易度も上がる。事実、ロゴ提案においては、最終案2つに対して社内“全員”から声を集めたところ、意見は真っ二つに割れたという。このシーンでは最終福島が意思決定するという形を選んだそうだが、少なくとも全員の意見を集約することは絶対だったそうだ。野崎は集約の大変さを回顧しつつ、やり切ることで納得感が生まれたことを補足した。

もう一つ、田村が指摘するのは「経営の視座」。

LayerXとして掲げる言葉のスケールは、田村の感覚値を大きく上回るものだったという。

田村「ミッションの副文として掲げる言葉の抽象度が、かなり高いものになったんです。一般的に、抽象度が高い言葉になればなるほど『世の中を良くしたい』といったふわっとした印象になりやすい。一方で具体に寄せれば寄せるほど、その会社ならではのエッジを出しやすい。外部の人間の目線では、一定エッジの立つ言葉の方が好ましいのではと考えます。

しかし、結果的に決めたコピーは想定以上に抽象度の高いものでした。これはエッジを出すこと以上に、見据える視界を広げることのほうが重要という意思決定でもある。それだけ、描いている未来の可能性が大きいのだなと再認識しました」

テックカンパニーから、社会の公器へ

こうして短期間に濃密な意思決定を重ねながらまとめていったコーポレートブランド。

プロセスを振り返る中、三者が共通して記憶に残っていると言及した観点があった。それは、創業時より纏い続けてきた“テックカンパニー”という色の扱いだ。

代表の二人がエンジニア出身で、創業時の事業もブロックチェーン領域。これまでは、“テック色”が良い意味で作用する機会も多かった。だが、事業内容もフェーズも変わった現在、当初からのアイデンティティを保持しつつ新たにアップデートしていくには、さまざまな部分でせめぎ合いがあった。

コンセプト段階はもちろん、ロゴ等のビジュアル面では、ブランドDNAやPrincipleなどでもそのバランスについて言及された。

細部へ至るほど、クリエイティブを担う面々はより気を遣う。例えばコピーライティングでは、微妙なニュアンスを消さないため、1文字レベルで文言の調整・提案を重ねたという。

田村「例えば、『〇〇を実装する』と『〇〇を実現する』では受け取り方がまったく変わってきます。テックカンパニー色なら前者ですが、それをどこまで残すのか、グラデーションを作りながら慎重に考えていきました。

今後のLayerXは、テックという土台はありつつも、よりインフラというか公器のようなものに近づいていく。故に、それにふさわしい言葉の温度感や法人格をギリギリまで詰めることに注力しました」

ロゴ等においても同様だ。テクノロジーとヒューマニスティックのバランスを突き詰めたと鎌田。ロゴのシンボルはテックに寄せつつ、タイプフェイスはヒューマニスティックに。「テックっぽさとは何か?ヒューマニスティックな感じとは具体的に?」——ミリ単位の形状・角度の細かな検証を重ね、バランスを探っていった。

デザインが解放する、LayerXのポテンシャル

そうして、5周年となる8月1日に、コーポレートブランドのリニューアルを発表。

クリエイティブ面ではまだブランドアセットとなるさまざまなものの開発が続いているというが、LayerXというコーポレートブランドとしては新たなフェーズへと移管する、たしかなのろしが上がった。

だが、これは同社にとって“のろしに過ぎない”ともいえる。事実、一連のリニューアルおよび過去にもコーポレートミッション等の制作で伴走した田村は、改めてデザインに取り組む本気度を感じているという。

田村「福島さんは自身もこの期に、『ブランドとはどう見られたいかではなく、どうありたいか』と発信されています。多くの場合、理屈でそれを理解していても、往々にしてブランドが根づくまでの期間をどうしても耐えられず、だんだんと活動がシュリンクしていってしまいがちです。福島さん自身もそれを理解されているからこそ、あえてnoteに記して宣言されたのではないかと思うんです。リニューアルはあくまで号令で、ブランドとしての意志を血肉に変えていくのは今後のアクション次第だと言い聞かせているようでもある。

他方で、実際LayerXはこれまで定めた言葉なども、驚くほど活用し組織の血肉にされている。今回刷新されたコピーにしろロゴにしろ、その一つ一つがLayerXにドライブをかけていくはずと期待しています」

田村の言葉に、野崎は静かにうなずく。

入社直後からLayerXのデザイン組織化やコーポレートブランドを始めいくつものプロジェクトを任された野崎は、「目的とロジックさえ示せば、しっかりとデザインへ投資してくれる」と、その本気を肌で感じとっているからだ。

だからこそ、野崎にとっても今回のリニューアルはのろしに過ぎない。

LayerXをデザインによって躍進させるべく、さまざまな手を打ち続けていく強い意思を見せる。

野崎「今回のコーポレートブランドの刷新も、あくまでLayerXと社会とをつなぐタッチポイントの統一に向けた最初のステップにすぎません。それ以外にも、プロダクトのVIや、ユーザー体験の更なる向上なども不可欠。さらには、これらを属人的にではなく、組織として実行できるようにしていかなければいけません。

大変ではありますが、それくらいLayerXにおいてデザインが担える役割とポテンシャルは大きい。今回のリニューアルを経て、その土壌がある確信も持てました。そこへ向け、直近ではデザイン組織の強化。そして中長期では、あらゆる社員がデザイナー的視点や思考を持って事業を推進する企業文化を目指していきたいです」