エンジニアと対等に議論して生み出すデザインは「衝撃的に楽しい」──PS5プロダクトデザイナー・森澤有人

ウォークマンのように奇抜ながらも洗練された製品を生み出す「ソニーデザイン」は、濃密に交わされる技術者とデザイナーのコミュニケーションの先に、見出されていた。

2020年6月12日、世界中にある波紋が広がった。

かねてから噂されていた、PlayStation 5(以下、PS5)の詳細が発表されたのだ。

とりわけ注目を集めた点の一つが、その独特のフォルムだろう。白を基調とし、なめらかな曲面を中心に構成されたデザインは、従来の黒くて“箱っぽい” PlayStationシリーズと比較して、明らかに異質だった。

© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.

このデザインを統括したのが、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下、SIE)に所属するシニアアートディレクター・プロダクトデザイナー・森澤有人だ。

森澤はかつて、米TIME誌が「全米で最も有名なインダストリアルデザイナー」と評するカリム・ラシッド(Karim Rashid)の右腕として活躍。「米国随一のデザインスタジオを経て、ソニーのプロダクトデザイナー」という、トップ・デザイナーと呼んで差し支えない華々しい経歴を積んできた。

だが、森澤は一人のカリスマが主導するものづくりをよしとしない。重視するのは、徹底したコミュニケーションを通じた「チームでのものづくり」だ。

プロダクトをつくる過程で、「エンジニアと一緒にデザインを描くことがある」と語る森澤。職種すら関係なくメンバーがフラットに議論を交わすことが、想像を超えた素晴らしいプロダクトを生み出すことに繋がるというのだ。

PS5のデザインに結実した、森澤の哲学は、いかにして形づくられたのだろうか。

本記事はWantedly Official Profileとのコラボレーション企画です。

アメリカの高校で知った、コミュニケーションの真髄

オンライン取材時、Zoomの画面に映る森澤は、自宅にも会議室にも見えない、コンパクトな個室にいた。聞くと、自作のキャンピングカーから参加していると言う。

森澤の家には、モノが溢れている。倉庫には約15台の自転車があり、数十個のラジコンが眠る。趣味は「組みバラし」。森澤の手にかかれば、Amazonで購入した1,000円の機械は、バラバラに分解されて数万円の製品(に見える何か)へと生まれ変わる。

こうしたものづくりへの執着心は、幼少期にはすでに表出していたという。父親が大事にしていたレコードのクリーナーをバラバラにして怒られたこともある。「人見知りで、知らない人と話すのはあまり得意じゃないんです」という語りからは、粛々とものづくりに向き合う孤高の人物かのような印象を受ける。

森澤の自宅にある倉庫の一部。自転車や工具が所狭しと並べられている(画像:本人提供)

だが、自分一人で黙々とつくることが好き──というわけではないという。「みんなで一緒につくるのが楽しい」「エンジニアたちの仲間になりたい」……と、コミュニケーションへの飽くなき欲求が同時に垣間見える。

コミュニケーションに目覚めたきっかけは、アメリカの高校に通い始めたことだった。もともと「勉強が大嫌いで、中学校の授業をいつもサボっていた」という森澤だが、渡米を機に一変。「あなたならこの時どうしたと思いますか?あなたならどう解決しますか?」と意見を問われる米国の教育方針や、世界各国から集まった学生が自己主張しあう環境が、議論や対話を通じて人と繋がる楽しさを教えてくれたという。

自然と、そのままアメリカの大学に進むことを決めた森澤。フォトグラファーである父の影響を受け、いつもカメラを片手に過ごしていた氏は、美術大学の名門校ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン(RISD)への推薦入学を目指すことにした。

だが、その推薦入試は、とある事件により白紙になる。当時の担任が推薦書類を提出し忘れたのだ。代わりに合格通知が届いたのは、第二志望として受験していたフィラデルフィア芸術大学からだった。

森澤「いま思えば、これは神様のいたずらでした。というのも、僕の入学と同時に、カリム・ラシッドがRISDからフィラデルフィア芸術大学へと移籍したからです。もしも僕がそのままRISDに入学してたら、師匠であるカリムとは出会えませんでした」

巨匠カリム・ラシッドとの日々

大学では、写真ではなくプロダクトデザインを専攻した。自身が撮影する写真を振り返ると、ギターの美しいダイヤルや、カッコいいと感じたパーツなど、モノへの強いこだわりがあると気づいたからだ。

幸運にも、大学の教師陣には著名なプロダクトデザイナーが名を連ねていた。カリム・ラシッドもその一人だ。

カリム・ラシッドが手がけるデザインの特徴は、「官能的ミニマリズム」と自身が定義する、なめらかな光沢のある曲線美。1993年に自らのデザインスタジオ「KARIM RASHID, Inc.」を設立し、インテリアや家具まで数多くの製品を生み出してきた。

森澤がKarim Rashid Inc. 時代に関わったプロジェクトの一部 L’EAU’ D’ISSEY SUMMER FRAGRANCE 2001(画像:本人提供)

1990年代中盤からは、化粧品、アート、音楽、ファッション、電子機器……と手がける領域が徐々に広がっていく。大学でカリム・ラシッドからスケッチの方法やデザインの実現法を教わっていた森澤が声をかけられたのは、ちょうどその時期だった。

森澤「とある企画のデザイン案を、いくつか出してほしいと頼まれたんです。チャンスだと思って、20案ほどCGで描いて提出しました。そうしたら、その場で『うちでインターンしないか』と誘われました」

目まぐるしい勢いで、取り巻く世界が変わった。

森澤「当時手書きスケッチが主流だったところに、カリムのアイディアを3Dで描き起こし、自分のアイデアも一緒に何個も描き続ける。そんなインターン生活でした。当初はそのまま卒業まで続けることになるとは、想像もしていませんでしたが」

しかし、結果的に森澤は、そのままKARIM RASHIDに就職。弱冠26歳にしてクリエイティブディレクターに就任した。社長室に一人だけデスクを置きカリムと対面で仕事をし、同僚には「仕事マシーン」と呼ばれた。カリムの取引相手は、イッセイ・ミヤケや、ミウッチャ・プラダなど、一瞬たりとも気が抜けない大物が並ぶ。カリムとは、毎日のように活発に議論しながら仕事に没頭した。

当時を振り返り、森澤が最も印象深かったと挙げたのが、レストラン「Morimoto」の空間プロデュース(1999年)だ。特大プロジェクトゆえにKARIM RASHIDのオフィスにいる全員が集結し、森澤が指揮を執った。

森澤がKarim Rashid Inc. 時代に関わったプロジェクトの一部 レストランMORIMOTO(画像:本人提供)

学生時代を過ごしたフィラデルフィアに誕生する、KARIM RASHIDプロデュースのレストラン。しかもシェフは、世界で活躍する日本人である森本正治。大きなプレッシャーと、絶対に成功させたい気持ちから、熱が入った。

森澤「プロジェクトが始まると、カリムと森本さんの両方から意見がバンバン来るんです。『俺はこうしたい』と主張するカリムと、『ピンク色のカウンターなんて、食事が不味く見える』と反論する森本さん。もう板挟みですよ。

週末には森本さんに誘われて、ニューヨークのレストランで強い想いを聞かせていただく。その次の日にはカリムに呼び出されて、つくり手としての意見を共有される。調整は大変でしたが、最終的には森本さんは満足してくれて、カリムも見たことがないほど喜んでいた。すごく思い出深いし、嬉しかったですね」

こうしてカリム・ラシッドから叩き込まれたデザインスキル、そしてクリエイティブディレクターとしてチームを率いた経験は、その後のキャリアにおける森澤の強力な武器となった。

「衝撃的に楽しかった」技術者との二人三脚

名実とも、KARIM RASHIDのエースとして活躍した森澤。そこでの仕事を、「カリムが美しいと感じるものをつくるために、毎日妥協せずに議論できて楽しい環境だった」と振り返る一方で、同時に新たな意欲が湧いてきていたという。

森澤「KARIM RASHIDの業務で担当するのは、ほとんどがデザイン画に関わる部分までです。ゆえに、製品設計以後を担当するメーカー側の事情によって、せっかくのデザインが、意図しない形に変わることも少なくありませんでした。

また渉外はカリムが担当するので、僕たちが直接クライアントと話す機会も少なかった。現場には行かず、顔の見えない相手とメールや電話でやり取りを重ねる中で、『自分は本当に良いものづくりができているんだろうか』という疑問を感じるようになったんです」

意匠だけではなく、製品の設計以後までを含めたものづくりに幅広く関わりたい。そんな思いからKARIM RASHIDを卒業することを決意し、かねてから強く惹かれていたソニーの中途採用に応募することに。

「受からなかったら独立、受かったら帰国しインハウスデザイナーの経験を積む」という決意で先に進んだ。結果2002年に日本へ帰国することになった森澤は、念願のソニーへ入社を果たす。

同じ職場にエンジニアがいることさえ、森澤にとっては初めての経験。その環境に、初日から胸が高鳴った。

森澤「入社後すぐ、先輩に頼み込んで打ち合わせに同席させてもらいました。その時のエンジニアとのやり取りは衝撃的で、今でも覚えています。インターフェースのデザインだけでなく、内部の仕様設計にまで『森澤はどう思うんだよ?』とデザイナーの観点から意見を求められる。毎日アイデアを交わすのも当然。とにかく痺れましたね」

KARIM RASHIDでは、カリム・ラシッドという一人のカリスマデザイナーが“正解”として存在していた。そこで交わされる議論は、カリム・ラシッドの意向を汲み取り、正解へいかに近づけられるかが求められた。

一方で、ソニーで交わされる議論は「お客様に届けるべき洗練された製品の答えを一緒に探し出す」ためのもの。ウォークマンのように奇抜ながらも洗練された製品を生み出す「ソニーデザイン」は、濃密に交わされる技術者とデザイナーのコミュニケーションの先に、見出されていたのだ。

とはいえ、入社当初の森澤にアサインされる仕事は、スタンダードなラインから少し外れた特殊な物や新しい手法を使った先行提案など、森澤が得意だと思われていた仕事も多かったという。数年経っても、自分が学びたかった「研ぎ澄まされたソニーらしいデザイン」を手掛ける機会は、中々やってこないと感じていた。

そのギャップに悩む森澤を救ったのは、先輩のデザイナーの一言だった。

森澤「ふと横に現れた、普段言葉を交わすことも少なかった大先輩に『お前はそのままで大丈夫。見ている人は見ているから』と突然言われたんです。僕はこの言葉を、自分らしくやればいいんだ、と捉えました。思えば、カリムの教えの中で特に心に残っているのも「行き詰まった時は問題にぶつかるのではなく、寄り添うことが大事なんだ』という言葉でした。

自分を形成したKARIM RASHIDでの経験を否定するのではなく、しっかりと活かす。同時に、いま自分が手がけられる範囲から、ソニーらしいデザインを実現する方法も考える。二つのデザインが融合した姿こそが、自分が目指すべきデザインなんじゃないかって」

エンジニアとのコンマ数ミリ単位でのコミュニケーションが、PS5に結実

それから約15年、葛藤と向き合いながら徐々に自身の目指す方向のデザインを手がける機会を得ていく。その先に待ち受けていたのが、PlayStationシリーズを開発するSony Interactive Entertainment(SIE)への移籍。そう、PS5の開発プロジェクトだった。

当時の心境を「言葉では表現できない、とんでもないプレッシャー」と森澤は振り返る。

それから1年以上。社内からさまざまな分野の精鋭が集まる中、日々議論を重ねて悩み抜いてたどり着いたのが、PS5シリーズのデザインを方向付ける言葉「五次元」だった。

森澤「圧倒的なローディング速度をはじめ、PS5はこれまでとは全く異なるレベルで現実世界とゲームの世界が接続される。より強くリンクする感覚がしたんです。一度電源をつければ、プレイヤーたちは世界を救うヒーローになり、次の瞬間には宇宙を旅する冒険者にだってになれる。さまざまなゲームの世界でプレイヤーたちは飛び交い、世界中のあちこちを繋ぎコミュニケーションが起きる。そうした時間や空間、次元を超えていろんな世界に飛んでいく体験を、私は『五次元』的だと思ったんです」

PS5の本体は、現実世界とゲーム世界の間にある壁を取り払い、プレイヤー同士を繋げる『入り口』となる。三次元の世界に暮らす人間が、「五次元」の世界にアクセスするための強大なエネルギーを秘めている……そうした想像を巡らせながら、製品全体をデザインしたという。

このコンセプトを体現する世界観についても議論を重ねた。「五次元」の世界に集積する人間の感情やエネルギーは△◯×□の形をした細かい粒子に変わり、その粒子が集まってPS5の製品は構成されるという。最終的に△◯×□は、PS5専用コントローラー「DualSense」をはじめプロダクトシリーズのテクスチャーとして実装された。

Dual Senseの裏面には△◯×□をかたどったテクスチャが滑り止めとして使用されている(© Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.)

こうしたコンセプトや世界観を実際の製品に落とし込んでいくにあたっては、PlayStation 5のチームにアサインされていた、グループ内でも精鋭部隊と呼べるエンジニアたちの力が大きかったと森澤は振り返る。練り上げた世界観をぶつけ、議論を繰り返しながら、PS5のデザインを詰めていった。

森澤「僕はデザイン担当ながら、『この部品って必要ですか?』とよくエンジニアに問いかけたり、本来はエンジニアが製品設計するものを『僕が描いていいですか?』と提案したりすることもありましたね。もちろん、エンジニアからもさまざまなフィードバックをデザインにもらい、議論を重ねて今の形に至っています。

例えば、曲線を多用したデザインは、本体を冷却するための内部構造を突き詰めた結果でもあります。機械はスペックが上がるほど、放熱量が大きくなる。必要な風量を計算しつつ『もっと空気の通りが良くするためにはどうしたらいいですかね?』と一緒にアイデアを考えていきました。コンマ数ミリ単位の議論の積み重ねの末に、ようやくデザインが決まる。コミュニケーションなしには絶対に成立しない世界でしたね」

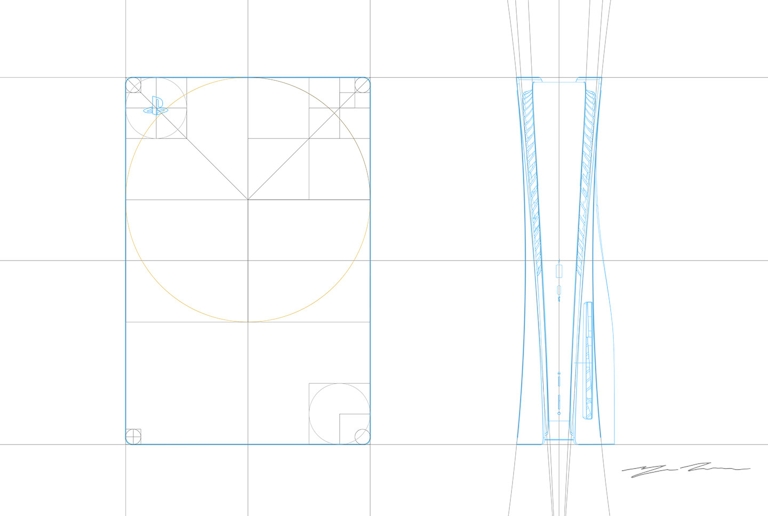

PS5のデザインのスケッチの一部

“ドリームチーム”によるものづくりを追い続けて

PS5という一大プロジェクトを終えて、森澤は次に何をつくるのだろうか。

今後の展望を聞くと、意外な一言が飛び出した。

「最近、ゴーカート場を買ったんです」

理由は色々な分野のクリエイターや面白い人たちが集まり、楽しみながらものづくりをできる場所をつくりたかったから。「ものづくりというより、コミュニティづくりに興味を持ちはじめたのか?」と尋ねると、首を横に振りこう続ける。

森澤「いわゆるコミュニティに興味はないし、誰かと馴れ合いたいとも思っていません。僕は『何かをつくり上げたい』という意思を持ち、個としての強さを目指す人たちとドリームチームを結成することが好きなんです。

独りで黙々と腕を磨いてきたプロフェッショナルであっても、自分だけでは乗り越えられない孤独や限界に直面する。そこで技術と知恵を持ち寄れるチームを結成すると、ものすごく成長し、より良いものがつくれたりする。つくり手として、最高に楽しい瞬間はそこなんじゃないかと思うんです、だからこそふらっと立ち寄って会話したり遊んだり、リラックスしたり作ってみたり、自由に過ごしたりしていい場所を作りたいなと思ったんです」

森澤が購入したというゴーカート場(画像:本人提供)

だからこそ、森澤はあらゆる人と議論をし、時にはデザインを描いてもらう。相手がデザイナーであろうとエンジニアであろうと関係ない。最終的に良いモノをつくれるなら、良い案が採用されればいい。「デザインはデザイナーが描くから」と線引きするのではなく、皆の意見を持ち寄りかたちにするのが、自分らしいやり方だと森澤は語る。

森澤「20代の頃は、『デザイナーが頑張らなければ良いものは生まれない』と思っていました。でも、デザイナーだけが考えた理想図をエンジニアをはじめとする他者に無理矢理かたちにさせていたら、そこに生じる軋轢が製品を通じてお客さんに伝わってしまう気がするんです。店頭で手にした時、漠然とした違和感がある製品になってしまう。

そうではなく、チーム一丸となってお互いの領域を越えながら、一緒に良いモノをつくりたい。エンジニアがデザインを持ってきたら、『勝負だ!』と言いながら、チームとして一番いいと感じたかたちが採用される。その方が『この製品は自分がつくったんだ』という意識が全員に生まれますし、完成度も高まると思っています」

「良いモノをつくりたい」という想いは、領域を超えた自発性を生む。その気持ちを尊重するコミュニケーションの積み重ねが、ストレスなく良いものづくりに没頭するチームを生み出す。

PS5は、そうしたものづくりが結実した好例なのだろう。「正直辛かったけれど、夢のような時間だった」という森澤の言葉がその証左のようにも思える。際立った専門性と、強いこだわりを持つ面々が、各々の持ち味を殺さずに良いものをつくることに没頭する。それを束ねながら、ひとつの製品へと落とし込んでいく中で自然とドリームチームになっていたのだろう。

森澤「時々、20代の自分の映像を見返しながら『カリムの下で尖っていた頃の自分が、もしもソニーに入社せず、独立していたらどんな人生になったのだろう?』と考えるんです。

その結論は、『何だかんだ、チームでものづくりをしている』なんですよ。たとえ個人事務所を立ち上げていたとしても、一人ではなくチームの力を大事にしていただろうな、と。一人でやるのは寂しいし、つまらないでしょうから」

森澤さんのキャリアの変遷やその過程については、ぜひプロフィールページもご覧ください。

- 森澤 有人

- https://www.wantedly.com/id/morisawa_yujin/utm_source=designing