デザイン読書補講 17コマ目『タイポグラフィ——タイポグラフィ的造形の手引き』

伝統的な「読む」ためのタイポグラフィと、近代的な「見る」ためのタイポグラフィ。このふたつの潮流が融合し、ドイツ語圏を中心に展開されていった。

supplementary readingそろそろ、タイポグラフィの話をします。デザイン、とくにヴィジュアルコミュニケーションやグラフィックスの領域に関わる方は、一度ならずとも「文字が大事」ということを、耳にしたことがあるかもしれません。そして、そうしたときの「文字」は、タイポグラフィをさすことが多い。

この記事をご覧になる方は、初学者も多いとのこと。ですからいまいち、タイポグラフィが重要であることに、ピンとこない人もいらっしゃると思います。そしていざタイポグラフィを学ぼうと、書店やウェブサイトをみれば想像以上の書物があり、むしろ途方にくれ、意欲をそがれることもあるかもしれません。では、そのなかで、もっとも基礎となるものは、いったいなにか?——つまり、多くの関連図書のルーツとなり、参照されているもの……。

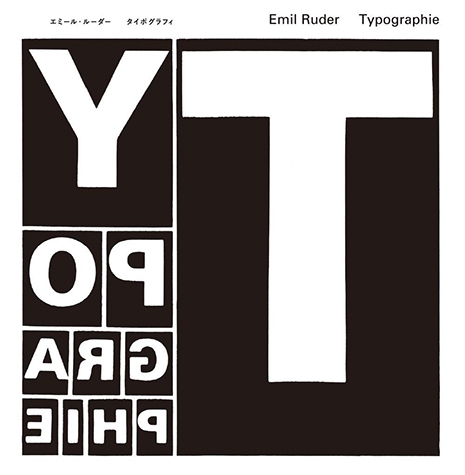

そのひとつが、エミール・ルーダーによる『タイポグラフィ——タイポグラフィ的造形の手引き』(ボーンデジタル, 2019)であることは、まちがいないでしょう。邦訳版は近年の刊行となりましたが、原書は1967年のもの。以来ながらく重版をかさね、また各国の言語に翻訳されながら現在にいたります。タイポグラフィの実用書として、もっともワールドスタンダードな位置を確立しているといえます。

では、なぜこの書物がこうしてひろく、長く読みつがれているのか。そしてこれが書かれた背景には、どうしたものがあるのか?——タイポグラフィとデザインの関係をさぐりながら、今回、すこし考えてみます。

- タイポグラフィ─タイポグラフィ的造形の手引き

- ¥ 9,350

- https://www.amazon.co.jp/dp/4862464475/

エミール・ルーダーとバーゼル造形学校

エミール・ルーダー(Emil Ruder, 1914—1970)はタイポグラファであり、バーゼル造形学校で教鞭をとった人物です。そして、スイススタイル・タイポグラフィとよばれる様式を代表する人物のひとりであり、なかでもルーダーを筆頭とするバーゼル造形学校の系譜は、とくにバーゼルスタイル、バーゼル派とよばれます。そうした、ルーダーの門下生には、カール・ゲルストナー、ウォルフガング・ワインガルト、そして本書の日本語版監修者でもあったヘルムート・シュミット……と、そうそうたる名がならびます。ルーダーのタイポグラフィ教育者としての能力の高さは、これを見ても明らかです。

この『タイポグラフィ——タイポグラフィ的造形の手引き』(以下、『Emil Ruder: Typography』と表記します)は、ルーダーによる実践、研究・教育の集大成であり、近代におけるタイポグラフィを体系化しながら、同時にバーゼル派のスタイルを開陳するものでもあります。

タイポグラフィの定義

では、そもそもタイポグラフィとは、いったいなんでしょう?なかにはロゴタイプ、カリグラフィ、それから書、などと、ほかの文字をもちいた造形と混在して、認識している方もいらっしゃるかもしれません。そして、残念ながらSNSなどでは、個人制作による創作文字を、タイポグラフィと紹介する誤用も散見されます。この点は今回『Emil Ruder: Typography』を紹介するにあたり、最初に整理しておきましょう。すこし引用します。

スタンリー・モリスン『タイポグラフィの基本原理』(1930, 河野三男 翻訳)タイポグラフィを定義すれば、それは特定の目的にしたがって印刷材料を正しく配置する技であり、それによって読者が本文を正しく理解できるように、文字をならべて、余白を配置して、活字書体を使いこなす技だといえるでしょう。

イギリスのタイポグラファ スタンリー・モリスンによる『タイポグラフィの基本原理』* です(引用といいながら、このルーダーの書物に掲載されていないものです。ごめんなさい)。ここからは「活字」「並べる」「配置する」「余白」という、キーワードが見出せます。活字というのは、規格化された文字をさします。

- スタンリー・モリスンによる『タイポグラフィの基本原理』

原題は『First Principles of Typography』。日本語版は『ヴィネット<13号>文字の万華鏡』(朗文堂, 2005)に、河野三男さんによる全訳が掲載されています。タイポグラフィの「そもそも」のことと役割について、定義された文章。こちらもご興味あれば、ぜひ。

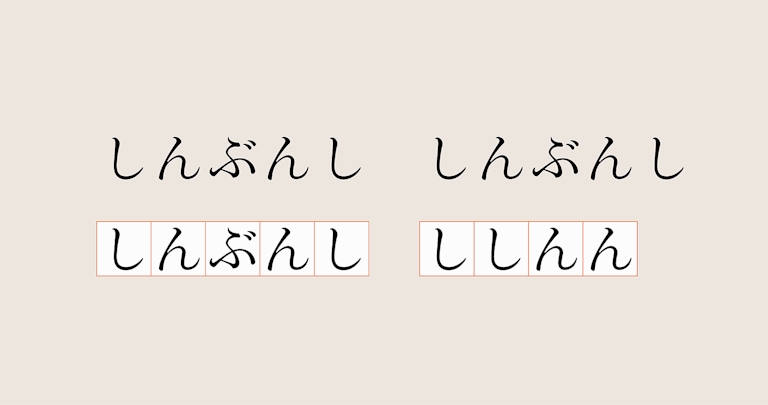

たとえば「しんぶんし」とタイピングすれば、おなじサイズ、おなじ仕様の文字が表記されてゆきます。そして、前半と後半にでてくる「し」「ん」は、いずれもおなじものです。ハンコのように型、つまりTypeで複製される文字。手書きの文字であれば、どんなに達筆のひとであっても、おなじように再現するのは至難の技ですし、むしろ前後関係をふまえ適宜調整できることが、手書きのつよみであるといえます。

規格化された文字である活字は、おなじように規格にもとづき「並べ」られ、「配置」されます。くわえて「中村将大」「中村 将大」「中村 将大」というように、周辺の余白そのものも、同一規格のうえであつかうこととなる。

こうして文章を表記してゆく技芸がタイポグラフィです。つまりタイポグラフィは、非常にプロダクトとしての性格がつよい。その特性ゆえ、みじかいテクストはもちろん、長文の扱いに長けます。じっさい日頃、目にする多くの書物や、ウェブサイトにおける文字表記は、たいていは、タイポグラフィによるもののはずです。

じっさいに、その最初が聖書に象徴されるように、もともとタイポグラフィは、本をつくる目的として誕生しました。つまり長文を表記し、その複製(印刷)をおこなうためのすべ。しかし近代になり産業革命とそれにともなう都市化以降、広告物を中心とし、単一ページのうえでみじかいテクストを表記する、あらたなヴィジュアルコミュニケーションが生まれます。グラフィックデザインや、ニュータイポグラフィとよばれる、新潮流。

元来的なタイポグラフィは、文章を「読む」ためのものでありましたが、ここで「見る」ものとしての役割も顕在化します。長い話をよみこんで咀嚼するよりも、ぱっと見たとき、瞬間的にメッセージをつたえることができるような表現。そのスピード感は、まさに近代の速度そのものであるといえます。

20世紀前半の段階において存在した、伝統的な「読む」ためのタイポグラフィと、近代的な「見る」ためのタイポグラフィ。当然、このふたつの潮流を融合し、体系化する必要性があったことでしょう。グラフィックデザインやニュータイポグラフィは、バウハウスに象徴されるよう、ドイツ語圏を中心に展開されました。

それはスイスも例外ではありません。そして、バーゼルという地域は、その学術都市という環境から、ながらく印刷産業がつちかわれた場でした。こうした状況や環境のなか、タイポグラフィの実践者であり教育者であったエミール・ルーダーが、これらを融合し、あらたなる時代におけるタイポグラフィの基礎を編もうとしたことは、ある種、必然の挑戦であったことでしょう。

教科書たる理由——要素の分解と統合

ルーダーは『Emil Ruder: Typography』のなかこうして、タイポグラフィにかかわる要素を分解し、体系化をこころみています。本書刊行以前は「平面」「線」「言葉」「リズム」の4項目で講演をおこなっていますが、ここでは「書字と印刷」「機能と造形」「フォームとカウンターフォーム」「タイポグラフィの技術」「配列」「幾何・視覚・組織の諸相」「プロポーション」「線・点・面」「コントラスト」「グレーの濃淡」「色彩」「テキストとフォルムの調和」「リズム」「自然と偶然」「総合的デザイン」「ヴァリエーション」「動力学」「文字と図面」と、計19項目に拡大しています。ルーダーは楽器演奏をたしなんだそうですが、それゆえなのか、こうした分解と体系化は、どこか音楽教育にも顔つきがにています。

こうして、適切に要素の分解がされていることで、タイポグラフィのプロセスがより具体的になり、それぞれをあつかう節々でそこにおいて気にすべきこと、目と手の必要なスキル、そして、考え方が明快になっています。こうしたところが、ルーダーの教育者としての優秀さであり、本書がながらくワールドスタンダードにありつづける理由なのでしょう。

僕自身、原書のほうはタイポグラフィを学びはじめた最初期に手にいれ、以来、ずっとデスクにおきながら、なにかわからないことがあれば、まずはこれを引く……というようにしていました。なにごともそうですがタイポグラフィはとくにディティールと全体、その双方の関係をいききしながら、習熟度があがってゆくものです。明快な軸をもちつつ、それぞれの項目が明示されている本書は、そうした学習プロセスにも最適化されています。

欧文活字の土着性と、それを解消するもの。

さて、『Emil Ruder: Typography』のなか、僕がとくに興味をひかれることのひとつは、活字書体と言語の検証です。英語、フランス語、イタリア語、そしてドイツ語によるテクストを、Caslon、Garamond、Bodoniをもちいて組版した作例。この三種のローマン体は、いずれも欧文書体の定番とよべるものです。オールドローマン体の代表格であるGaramondに、「迷ったら、これで組め」といわれるほどのCaslon。そして広告や雑誌、飲食店やアート、ファッションシーンなどに頻出するBodoni。

日本にくらす僕たちは、ともすればこれらを一様に「アルファベットの書体」として認知しがちです。しかしいずれもそれぞれに、生まれた地域と時代をもっています。それが、活字書体の意匠や様式のちがいであるといってもいいでしょう。

これにかぎらず日頃なんとなく、西洋や欧米、欧州……と口にしてしまいますが、いずれも固有の風土がある、地域の集合であることは、事実。それを、いっしょくたにすることは、すこし粗っぽい行為かもしれません。世界的なスケールでみれば、おおきくアジアとくくられる地域のひとつに日本があり、その日本もまたさまざまな風土をもつ、地域の集合である——といえば、実感がわくかもしれません。

活字書体の意匠は——その「程度」は、さまざまであれ——ある特定の集団や地域、時代の声が内包されるものです。そしてそこには言語の影響が、はっきりとあらわれます。本書の作例をみてみましょう。イギリス生まれのCaslonで英語とドイツ語を、フランス生まれのGaramondでフランス語とドイツ語を、イタリア生まれのBodoniでイタリア語とドイツ語を比較しています。

いずれも、ドイツ語のほうが全体の組版濃度がつよい……つまり、黒っぽくなります。とくにイタリア語の比較では、その傾向が顕著です。イタリア語は単語が平均的にみじかく、反対にドイツ語は単語が長い。これは同時に、イタリア語はワードスペースが比較的多く、ドイツ語は少なくなることを意味します。またドイツ語は大文字の出現率が多いことも特徴です。そして、Bodoniは筆致のコントラストがつよく、黒味を誇張したような意匠となっています。

こうしたBodoni書体の特徴は、イタリア語のもつ視覚リズムのうえで最適化されているとみることもできます。つまり、それが発生した地域の言語文化がおのずから、そのかたちをよびおこしたといえる。一方、ドイツ語の場合、Bodoni固有の性格が、やや不適合をおこしてしまう。

もちろん、これはなにも「生まれた国の活字書体で、その言語を組むこと!」という、単略的で思考停止をしたような話ではありません。適切な活字書体を場におうじて選択することに、いらぬとらわれがあっては、もちろんいけません。しかし、デザインのつくり手として、そうして道具や素材のルーツや、性格を知ることはけっして、無駄なことにはならないでしょう。

こうした言語間における濃度差はドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語という複数言語が公用語であり、その併記がもとめられるスイスのタイポグラファにとっては、切実な課題であったことでしょう。

まして20世紀は、国際化にむかった時代です。20世紀初頭、建築ではインターナショナルスタイルという様式が出現し、おなじようにインターナショナルなタイポグラフィの確立もこころみられます。本書ではそれを解決する書体として、アドリアン・フルティガーによるUniverse書体、Meridien書体が紹介されます。Meridien書体が1954年、Universe書体が1957年と、いずれも同時期にリリースされた活字書体です。

前述の検証にあわせ、Universe書体、Meridien書体をもちいて、英語、フランス語、ドイツ語の比較をおこなっています。さきのローマン体のものとくらべてみると、その濃度がおどろくほど均一になっています。言語差によるムラをなくし、均質なテクスチャをもつその組版は、当時の価値感覚として、まさに理想的なものであり、こうした活字書体の登場を礼賛するようすが目にうかびます。

事実、ルーダーをはじめとした、バーゼル派のタイポグラフィはUniverse書体をもって、完成したといえますし、それは、モダニズムにおける、タイポグラフィの典型となってゆきます。タイポグラフィにおける、活字書体と組版の不可分性ーーつまり、タイプフェースのつくり手と、組版者の関係ーーを、あらためて理解させられます。

宇宙(Universe)に、子午線(Meridien)。宇宙的なスケールの書体名称もまた、象徴的です。おりしも、1957年は国際地球観測年(I.G.Y. : International Geophysical Year)であり、スプートニク1号が打ち上げられた年。数年後にはアポロ計画がはじまります。人類が宇宙へむかうことが現実味をおび、それは相対的に「地球」という単位への意識があがったことでしょう。モダニズムのデザインが成熟期をむかえたのは、そうした時代です。

Universe書体をはじめ、Helvetica書体など、20世紀なかばに生まれたネオグロテスク書体は、いまなお「フラットな」「中庸な」「ふつうの」活字書体というとらえられかたをします。そうした印象の背景にはこのような経緯があるのです。そして、そうした「フラットな」「中庸な」「ふつうの」活字書体も、じっさいには、ある特定の地域や時代、様式の表現であることもまた、わすれてはなりません。

和文のタイポグラフィ?

なぜ、そうした話をするのか。こうしてインターナショナルな組版を高精度で実現したUniverse書体ですが、残念ながら、これで日本語を組むことはできません。中国由来の漢字と、それが輸入され書写行為のなか変化した和字(ひらがな / カタカナ)を組みあわせ、ときおりそこにアルファベットや数字をおりまぜながら、あるときは縦に、あるときは横に組まれながら、日本語は表記されます。

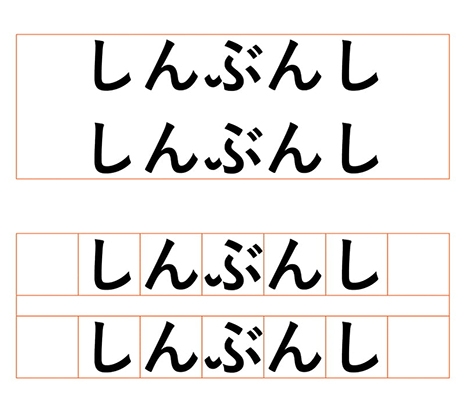

そして漢字と、ひらがな、カタカナは、それぞれ固有の濃度をもっています。ためしに実験してみましょう。「日本語」というひとつの言語にありながら、濃度のいちじるしいムラが存在することがわかります。興味ぶかいのは、この濃度差をそろえてゆくーー漢字をアケ気味に、和字をツメ気味に調整するーーと、長文においては、むしろ読みにくさをおぼえる結果をまねいてしまうことです。和文における読みやすさには、均質さ以上に、濃度のゆらぎがかかせないのです。

本書『Emil Ruder: Typography』は、近代以降におけるタイポグラフィの礎でありつつ、同時にバーゼル派固有の視点も内包されています。そのひとつは、画面を奥行きある空間としてとらえていること。活字のサイズやウェイト、文字間などを適宜調整し、画面の白のうえで、黒味のコントロールをおこなうことで、みごとな空間性を再現しています。

Universe書体は、精緻な濃度グラデーションをもつファミリーが設計されているため、この目的においても顕著に有効なものでした。しかし、それは、使用される要素それぞれの濃度が均質であることを前提としています。ひとつの要素(テクスト)のなか、濃度のムラが存在する場合、まったくおなじようにはいきません。

ワールドスタンダードたるものも、結局は、それが発生した風土や環境、文化背景のなか、はぐくまれたローカルが結実したひとつであり、異なる文化のうえでは、最適化されえない場面も、当然存在します。20世紀を象徴するインターナショナルな価値観は、その最末期にインターネットという、究極のグローバルツールを手にしますが、それがうきぼりにしたのは、むしろ、世界は多様な場や価値の集合体であるという現実かもしれません。いま、わたしたちは、そうした時代を生きています。

では、だからといって、この『Emil Ruder: Typography』が、和文タイポグラフィの範囲で適用できないかといえば、もちろん、そんなことはありません。こうして各項目と体系、それをささえる明確な基準があるからこそ、そこから自分たちのいる位置、距離をはかることができます。「いま」に最適化するための、試行錯誤の土壌。この本がうまれた時代と、それをかいたひとたちの状況をふまえながら、読みとくことーーこれにかぎらず、過去の名著というのは、そのように、接しゆくものなのかもしれません。

さて、今回はひとつの本を読みながら、タイポグラフィのそもそものことについて、そして基準なるものとの、むきあいかたを考えてみました。デザインをこころざすみなさんのヒントになれば幸いです。それでは次回もまた、よろしくお願いします。

2019年に、大林寛さん(OVERKAST)とともに『タイポグラフィ——タイポグラフィ的造形の手引き』(ボーンデジタル, 2019)にかんする講座をおこないました。そのときのテクストは『デザインのよみかた』ウェブサイトでご覧いただけます。

- エミール・ルーダー『タイポグラフィ』をよみとく

- https://readdesign.jp/transcript/ruder/index.html

supplementary reading

supplementary reading