デザイン読書補講 10コマ目『わかりやすい民藝』

デザイン読書補講の連載で、民藝。すこし唐突にみえるかもしれません。しかし、わたしたちにとってのデザインのこれまでと、これからを考えるうえで、とても重要なアイデアのひとつといえます。

supplementary readingこんにちは。中村としては三回目のデザイン読書補講となります。

はやくも年末にむかう季節となりました。もしかするとこの年末年始には、しばらくぶりの旅にでられる方も、なかにはいらっしゃるかもしれません。様々な地をめぐるとき、ならではの食を口にすることはもちろん、その場の空気や風土に身をゆだね、地域の物々に触れるのは、ひとつのたのしみです。

そうしたとき、ふと民藝という言葉が浮かぶ方もいるでしょう。近年、いっそう目にするようになった印象もある「民藝」。地方・地域といったイメージと紐づけながら用いられることもしばしばです。デザイン読書補講の連載で、民藝。すこし唐突にみえるかもしれません。しかし、わたしたちにとってのデザインのこれまでと、これからを考えるうえで、とても重要なアイデアのひとつといえます。さて、今回のテーマは高木崇雄さんによる『わかりやすい民藝』(D&D DEPERTMENT, 2020)をとりあげます。

- わかりやすい民藝 (d BOOKS)

- ¥ 2,200

- https://www.amazon.co.jp/dp/4903097692

高木崇雄さんは福岡・赤坂にある工藝風向の店主。また日本民藝協会の常任理事であり、『民藝』誌の編集長。各所で工芸に関する執筆や講座もおこなわれています。この『わかりやすい民藝』は、高木さんによる民藝についての講座がもととなっている第一章「これまでの<民藝>」、座談会形式で工芸からデザイン、過去から現代を横断する第二章「同時代の<民藝>」、インタビュー形式で工藝風向について語られた第三章「これからの<民藝>」で構成。いずれも口語調で構成され読みやすく、まさに「わかりやすく・わかった」あと、その先にある今日の課題感が見えてくるものです。

僕自身、いつ工藝風向や高木さんのことをしったのか——はっきりとは記憶していないのですが、おそらく福岡に帰省した際、珈琲を飲もうとある喫茶店に向かったおり、たまたまみつけたことが最初のはず。工芸店にありがちな重々しさのない、かろやかでおだやかな場と品物のたたずまい。風向という名前もまた、木洩れ陽あざやかな通りにぴったりで、とても気持ちのよい出会いだったと覚えたものです。そのうち各所で高木さんの文章やお話に触れるなか、いつの間にかそれがデザインの話として読めてきたのでした。

そもそも「民藝」とはなにか?

さて、そもそも「民藝」とは何なのでしょうか?本書をかいつまみながら見てゆきます。この言葉は1925年から翌年にかけ柳宗悦、濱田庄司、河井寛次郎により「民衆的工藝」の略語として生みだされたもの。つまり、いつ、だれが、どんな目的でこの語をこしらえたのか、はっきりと記録されている程度には最近のものなのです。なお、同じ1925年にはイギリスのタイポグラフィ研究誌『ザ・フラーロン』が創刊。バウハウスの開校はそのすこし前の1919年、1921年にはミース・ファン・デル・ローエによる『フリードリヒ街案』の発表、ヤン・チヒョルトが『Die Neue Typographie』を、ル・コルビジュエが『近代建築の五原則』を発表し、近代建築国際会議CIAMが発足したのが1928年——いずれもちょうど100年ほど前のできごと。このように1910年代から30年代にかけ、造形におけるモダニズムの礎となるものごとが一気に具現化されています。民藝もまたそうした運動のひとつといえるものです。「民衆的工藝」で民藝。それでは、民衆的ではない工芸も存在するのでしょうか?

明治維新後、日本における近代化、つまり西洋化は慌ただしく整備されました。先進国を目指さんと周辺の国々や地域を飲み込もうとしていたころ。そこでは屈折したヒエラルキーも様々生じるようになります。美術や工芸においても例外ではありません。西洋から輸入されたもの、そして古来より日本で培われたものたちが、官主導において明確な線引きがなされることとなります。美術——美術工芸——工芸と、鑑賞を目的とした美術がピラミッドの上位にあり、ついで鑑賞を目的とした工芸品たる美術工芸があり、最下層に工芸、つまり生活用品がくるという図式です。

明治の話とはいえ、これはなかなか根が深い問題に思えます。というのもいまなお、美術や工芸の世界を見ればこうした図式……つまり純粋な造形物であり、鑑賞される対象となるほど高級であり、使われるものほど、またその普及が広くなるほど、高級からは離れるという事例は節々で多くみられます。一方柳による工芸の解釈は、ものづくりの根源に工芸があるという見方です。つまり、工芸のなかに美術も美術工芸も内包されるという広い見方。こうした民藝をはじめ、美術、美術工芸、工芸の各語とその背景、その詳細と関係については本書をぜひ読んでみてください。

デザインする / 工藝的——動詞であること

では、ここで一旦、「デザイン」の言を整理しておきます。民藝や工芸、デザインと、話があちらこちらに飛んでいるようになり、もうしわけありません。のちほど、ちゃんと回収してゆきます。

オックスフォード英語辞典(翻訳: 河野三男)design

名詞

- 建築物や衣類その他の対象物を制作する前に、それらの体裁や機能または作用を示すために作られる計画または下書き。

- 集合名詞: 何かを作る前に計画や下書きを考えを練ったり作ったりする技芸または行動

- 装飾を施した模様・図案

動詞

- 詳細な下書きによって、体裁や機能を決める。

- 頭の中で特定の目的を定めて行うまたは計画する。

- 何かを手に入れようと努める: 典型的には、密かに狙いを定める。

現行のオックスフォード英語辞典に掲載された「design」項目の一部を翻訳したものです。特徴的なのは名詞と動詞が混在している点でしょう。つまり「このデザインいいね」というようなものとして捉えることも、「改善のためにデザインする」というように行動として捉えることもいずれも正解なのです。

いわゆる近代デザインとしては、ウィリアム・モリスらによるアーツ・アンド・クラフツ周辺から話がはじまりますが、デザインの歴史そのものは人類史とともにあるといえます。最初期のデザインとして例にあげられるのは、旧石器時代の道具である石斧(Hand Axe)です。石斧は狩猟や穴掘りなどの工作において活用されたもの。その後の人類史の動きをふまえれば、こうした道具をつくり、実際につかうことにより新たな身体能力が拡張され、それからの生活における基盤になったとみることができます。

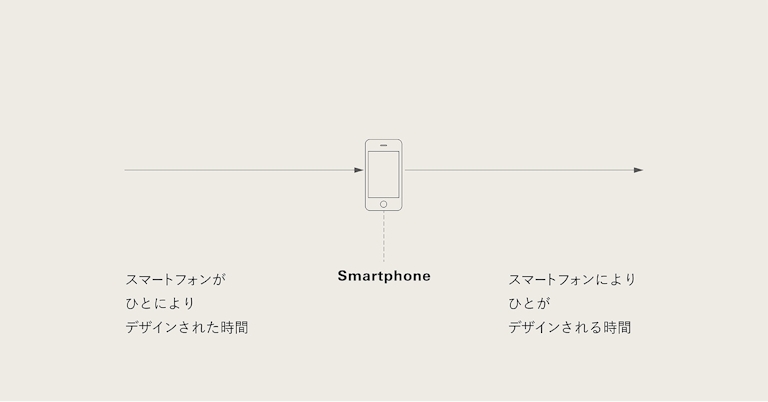

つまり、石斧それ自体は人類によりデザインされたものですが、石斧は人類の習慣をデザインした構図にもなります。人が人となりえたのは、デザインという営みを得ることで達成されたともいえるでしょう。いまなお、人とデザインは石斧の時代と同様の関係を保持しています。たとえば、スマートフォンはもちろんデザインされた道具ですが、2021年現在のわたしたちは、これを生活基盤として使用しています。つまり、スマートフォンにより日々のいろいろをデザインしていることになる。デザインをする人類と、デザインされたもの、そしてデザインされたものにより、あらたにデザインされる人類の関係。デザインの根本義は、人類が生命活動を維持するためのい営みであり、それはインフラストラクチャを形成する行為といっていいでしょう。

こうして、ものによりひとの習慣や経験がデザインされることについては、高木さんも第二章「同時代の<民藝>」座談会のなか、ヤクルトの容器とキッコーマンしょうゆ卓上びんを例に紹介されています。さて、ここで本書でも紹介されている、柳宗悦『工藝的なるもの』を引用します。

柳宗悦『工藝的なるもの』今仮にバスに乗ったとする。そうして車掌に行く先を告げて、どこで降りたら一番いいかを尋ねたとする。謂わば個人的な問いである。彼女は普通の言葉で私に答える。それは並の会話に過ぎない。だが一旦与えられた公の任務に戻る時、彼女は急に抑揚のある言葉遣いを始める。「お降りの方は御座いませんか」とか「曲がりますからご注意希います」とか、「次ストップ」とか韻律的に言葉を使う。

工芸という話から、バスの車掌。やや唐突な展開です。しかし、ここではバスの車掌にある「おおやけ」性が見て取れます。いまなお鉄道関係者のアナウンスに独特の抑揚があることは、みなさんご存知のとおりです。それは個々の声ではなく、ある集団を象徴する公的な声といえるもの。柳はこの文章のなか、ほかに理髪屋の鋏の調子、線路工夫の掛け声、銀行員のお札の数え方などを例にあげています。

柳宗悦『工藝的なるもの』仕事が玄人の手に渡ると、それぞれにこんな調子が出てくる。一寸考えると無駄なようだが、実はそれが一番無駄のないやり方である。かかる動作を私は「工藝的なやり方」と名づけよう。落ちつく所に落ち着いた形である。

いずれもある集団のなか培われ、洗練されてきた所作と、そこから生まれるリズム。結果として顕在化したものと、それを生んだ大きく深い背景。そしてそこにある、ものと人との関係。こうして長く広い尺度でとらえることが、民藝を咀嚼するヒントなかもしれません。

「かた」と「うつし」

ある「かた」があり、その「うつし」が脈々と続きながら、ながい時間と時代のなかで、最適化されてゆくこと。それでは、デザインの要素に脈々とつづく「かた」とは何でしょうか?たとえば活字書体、そしてそれをあつかう技芸たるタイポグラフィは、その典型でしょう。

現在はデジタルフォントによる組版となっていますが、そこにある活字書体・組みかたの作法は、いずれもそれ以前から脈々と培われたものです。文字のかたちそのものは手書きの時代にまで遡ります——石や木に刻まれたもの、ペンで書かれたもの、あるいは筆で書かれたもの——今日の活字書体のかたちには、様々な時間と土地土地の必然、そして習慣が内包されているのです。

最初のタイポグラフィであったグーテンベルク聖書が、それまでの写本聖書の模倣であったというのは象徴的なことです。

もちろん、なにも伝統や地域、風土に固執することが目的ではありません。しかしそれらは、必然的に結果をつかさどる巨大なものであることも、また事実でしょう。文字や活字書体であれば——ある特定の時代や地域、あるいは集団の「声」を内包し、可視化されたものであることは認識しておいてよさそうです。こうした「かた」に込められた時間と公性は、まさに「工藝的なるもの」といえるのではないでしょうか。

アプリケーションとOS

さて、デザインにおいては時代ごと、様々な「●●デザイン」が存在します。しかし、石斧からスマートフォンとつづくように、デザインという行為そのものには何ら時代性はありません。ラベル化された「●●デザイン」がアプリケーションだとすれば、その根幹に営みとしてのデザインがOSのように存在する。

同じように柳の言う工芸もまた、結果たるものと同時に、そこへいたる様々なアプリケーションを駆動させるためのOSのように見ていたのではないでしょうか。工芸やデザインをアプリケーションとして捉えれば名詞となり、動詞としてみればOSたる存在となる。民藝もまた民藝運動という動詞的なつかわれかたが存在します。

「用即美」「用の美」?

民藝を象徴する言葉として、しばしば「用の美」という言葉がもちいられますが、本書ではその存在について疑問が呈されています。高木さんいわく、何度も『柳宗悦全集』などを調べられているなかで、一度もその言葉がでてこないということです。しかし「用即美」という言葉は存在します。いっけん、わずかな違いにおもえるかもしれませんが、「の」「即」と、接続が変化するだけで、意味がかなりかわります。

「即」というのは、仏教的な視点でみれば、異なる二つのものをつなぐレンマ的なものともいえますし、それらを同一視することでもある。さらには、二つのものが別れる以前の状態に気づく見方ともいえます。いわば「色即是空 空即是色」のというもの。つまり用即美であれば、「用」と「美」は不可分であるということになる。いっぽうで「用の美」となると、使われるものが美しい、あるいは機能的なものが美しいというように「用」と「美」の関係にヒエラルキーがうまれてしまいます。「用即美」と「用の美」。それぞれの初出問題云々についてここでは触れませんが、実際に柳の話を追ってゆけば「用即美」という見方のほうが、それらしいものと考えられます。

しかしそもそもなぜ、美と機能は区別されなければならないでしょうか。そうした見方は対象への理解をいささか強引に矮小化しすぎています。なぜ美と機能は区別され、そして、あたかも反するもののように扱われるのか。いまだ「デザイン的だから機能がイマイチ」「機能性を重視したから、デザインはイマイチでもいい」というような解釈のしかた——というよりも、そう判断したがる人——を散見します。すこし厳しくいえば、これはそうした見方でしか世の中を捉えられないひとの、言い訳めいた態度のようにさえ見えてくるのです。明治におけるヒエラルキー上層の条件でもあった、鑑賞という行為もまた、人とものを、みるもの・みられるものに分断するものです。しかし、使うものは、その使い手と一体化し、しだいにつ使い手の経験がデザインされることになる。人とものもまた即の関係にあるのではないでしょうか。

なお即——あるいは如、不二、未分など——このあたりは柳の師でもあった鈴木大拙の著作に触れることで、より解像度たかく溶けることになるかもしれません。柳の集大成といえる『美の法門』冒頭にある一文……

柳宗悦『美の法門』『大無量寿経』、六八の大願、第四に曰う、

設我得仏 設い我仏を得んに

国中人天 国の中の人天

形色不同 形色不同にして

有好醜者 好醜有らば

不取正覚 正覚を取らじ

この一言があるからには、これによって美の一宗が建てられてよい(中略)このことは更に次のことを意味する。「仏の国においては美と醜の二がないのである」と。

ここを読んだとき、僕個人はおもわず大拙の文章が頭によぎりました……というよりも、まったく同じ話であると感じたのです。大拙の思想、そして柳の実践に運動。大拙と柳の関係もまた一方通行のものではなく、相互が一体化されながら、それぞれの道で具現化したのではないでしょうか。

土着のモダニズム

柳の言う「工藝的なるもの」は、潜在的なるものを顕在化し、それをひとびとが自覚するプロセスであったことだとわかります。そして様式としてのモダンデザイン、つまりバウハウスやル・コルビジュエ、ミース・ファン・デル・ローエ、あるいはウルム造形大学やスイスタイポグラフィなどに代表されるものは、いわばヨーロッパ、とくにドイツ語圏における近代へのアンサーであり、それはし次第にインターナショナルスタイルとも呼称され、現在では世界各国におけるデザインの標準となっています。それは20世紀という時代における理想の具現化でもあったことでしょう。

その一方で様々な地域における、それぞれの近代があることを理解し、実践し、証明したのが民藝の見方であったのではないでしょうか。おもえば、アーツ・アンド・クラフツはイギリス、アールヌーヴォーはフランスにベルギー、ディスティルはオランダ、未来派はイタリア、ロシアアヴァンギャルドはロシア、ドイツ工作連盟やバウハウスはドイツ……というように、もともと近代造形運動は固有の地域性があり、それぞれの背景や文脈をもっていました。

20世紀はその最後に、究極のグローバルツールであるインターネットを手にすることになりました。しかし、それが明らかにしたのは、世界は様々な地域と集団の集合体であるということでしょう。こうしたいまこそ、いっそう柳宗悦、そして民藝にある視点の先見性が浮きあがるのです。モダニズムとはあらたな時代のOSをつくりだす行為といえるでしょう。そうしたとき、僕たちの足元にあるものは、一体なにか——それと向き合う行為が「工藝的な見方」であり「民藝」なのかもしれません。

さて今回は、高木崇雄さんの著書『わかりやすい民藝』を参考にしながら、民藝を通じて、ひととデザインの関係、そしてそれを形成するものごとについて考えてみました。デザインを志すみなさんのヒントになれば幸いです。それでは次回もまた、よろしくお願いします。

supplementary reading

supplementary reading