場の発明家・中村真広は、個人と企業、地球の循環をデザインする

ツクルバ 共同創業者・中村真広が藤野の地に、「感謝経済でまわる集落」をつくるという。それは、「人間中心デザインから地球中心デザインへ」という昨今の潮流に大きな示唆を与えてくれる、壮大な設計図だった──。

Cover Stories2月某日。取材陣が向かったのは、神奈川県藤野——東京都心から電車で1時間半、JR中央線の終点高尾駅からさらに2駅。山々に囲まれ、駅の前には数軒の小さな商店があるだけ。何の変哲もない、自然豊かな地方駅という印象だ。

しかしながら、この「都心に一番近い里山」は、第二次世界大戦中に藤田嗣治をはじめとする画家たちが疎開してきた場所である。藤野には「芸術のまち」としての空気感が醸成され、以降多くの芸術家やクリエイターたちが移り住んできた。

「場の発明」をテーマにプロダクトやサービスを生み出し続けてきたツクルバ 共同創業者・中村真広もまた、藤野に“呼ばれた”デザイナーの一人だ。

ツクルバでは、コワーキングスペース「co-ba」、中古住宅の流通プラットフォーム「cowcamo(カウカモ)」といった不動産・建築・テクノロジー領域を中心とした事業を手がけ、2019年にマザーズ上場。10期目となる2021年には、取締役に就任する形で、同社の共同代表を退いた。

そんな中村は、ここ藤野に、「虫村(バグソン)」という「感謝経済でまわる集落」をつくるという。

奇抜な取り組みにも見えるが、これは単なる突飛な思いつきではない。資本主義経済の弊害や地球環境に対する課題意識のもと、人間の暮らしや経済、文化、人と地球のウェルビーイングを考え直す、壮大な実験の萌芽である。

また中村は、企業の連帯から“地球一個分の暮らし”へのシフトを目指す共創型企業コミュニティWhole Earth Lifeを設立、代表を務める新会社KOUからチームコミュニケーションツール「emochan」をリリースと、並行していくつものプロジェクトも手がけている。

虫村、Whole Earth Life、emochan。一見バラバラに見えるこれらのプロジェクトを線で結んでみると、ある共通の問題意識に対して、別々の角度からアプローチしたものだということが見えてくる。そこに浮かび上がってきたのは、「人間中心デザインから地球中心デザインへ」という昨今の潮流に大きな示唆を与えてくれる、壮大な設計図だった──。

この世界の「バグ」のような集落をつくる

「ここに新しい集落をつくります」

東京都心から約1時間半、相模湖ICから15分。一言で言えば「山奥」にその区画はある。

「虫村と書いて『バグソン』と読みます。『バグ』の村で『バグソン』です」

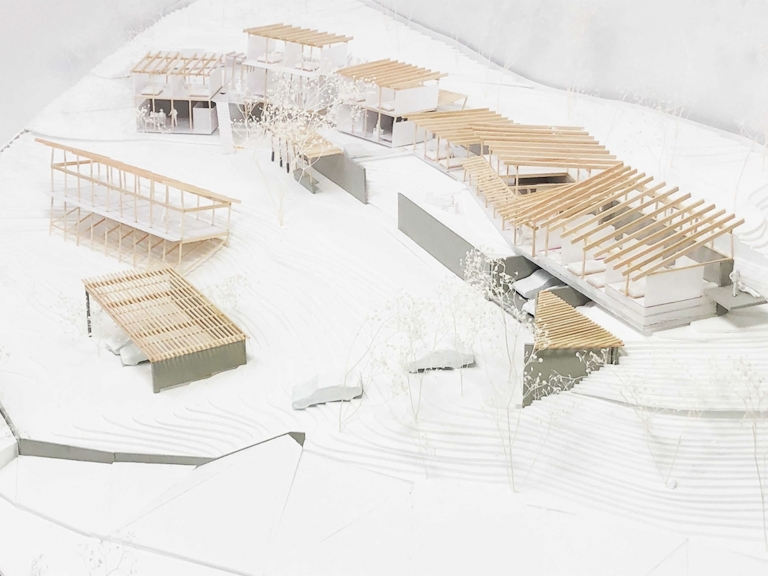

そう言って中村が広げた図面には、複数の家族が住むための住宅群、外部の企業が合宿などで利用できるオフィス棟、サウナ棟とテラスが描かれている。

「バグの村」という言葉には、いくつかの意味が内包されている。

1つは資本主義社会のバグ——そのコンセプトが端的に表れているのが、「賃料を設定しない」という発想だ。

中村「虫村では、今の社会にあるものをなくしてみたい。そこでまずは、賃料という概念をなくし、『お金を払う人ともらう人』という関係性をなくしてみることにしたんです。

一円も払わなくていいし、『それは申し訳ない』と感じるのであれば、自分で価格を設定して払ってもいい。畑をつくって採れた作物を分ける、でもいい。僕は“ファーストギバー”として土地や建物を提供するので、あとは集まった人によしなにやってもらいます」

中村はこうした虫村の構想を「感謝経済」の実験と表現する。所得格差の拡大や環境負荷といった課題を解決する糸口として、「贈与経済」「ギフトエコノミー」といった概念が近年注目されるようになったが、「感謝経済」もそれに近い概念である。

中村「自分が助けを求めたら、『助けるよ』って言ってくれる人がいて、逆に誰かが助けを求めていたら、今後は自分が助けにいくという、相互の助け合いで回る経済圏。『ありがとう』の気持ちで循環する感謝の経済圏です」

その思想の背景には、貨幣経済に頼りきった都市生活に対する課題意識があった。

中村「貨幣経済は便利です。お金を払えばなんでもできる。自分がどこの誰かにも関わらず、どこのコンビニに行っても、百何十円でジュースが買える。それってすごいことですよね。でも、裏を返せば『お金がなければ何もできない』ということでもあります。

その貨幣経済に極端に振り切っているのが、いまの東京の生活スタイルです。ほぼすべてのサービスに、対価がある。例えばコロナ禍で保育園が休園になれば、1時間数千円払ってベビーシッターを頼んだりするわけですよね。でも、これが少し地方に行くと、近所の人にちょっとの間子どもを見ていてもらえるような関係性があったりする。そうした経済のあり方を取り入れられないかと思ったんです」

中村は、何も貨幣経済を否定したいわけではない。重要なのはそのバランスだ。

中村「貨幣経済と感謝経済は、どちらか一方を選択するのではなく、グラデーション的に取り入れるべきだと思っています。ベストな按配は、人によって違うでしょう。東京的に暮らすこと——言い換えるなら貨幣経済が95%ぐらいでも幸せな人もいるし、お金はあまりないけれど頼れる人はたくさんいるという人は、50%50%ぐらいにしたほうが幸せかもしれません。目指したいのは、その割合を個人が自由に選択できる社会。そのために、さまざまな実験をしているんです」

社会や未来に対する「半歩先」の距離感をデザインする

中村は「集落」より前から、同じ課題意識から取り組んでいたものがあった。

2018年にリリースしたコミュニティコイン「KOU」だ。コミュニティ内に独自のコインを発行し、コインを渡すことで仲間に対する感謝の気持ちを伝えたり、コミュニティ内で実際の「おかね」のように利用したりできる仕組みだった。

テクノロジーの力で、デジタルな“村”的コミュニティをつくり、都市生活者を“村人”化しよう。失われた感謝経済の慣習を取り戻そう──そうした思想から生み出したサービスだったが、結論から言えばこの試みは失敗。2020年にサービスを終了した。中村は、KOUを「遠くに置きすぎた」と振り返る。

中村「自分はこれまで、『社会や未来に対する距離感』をデザインしてきました。現在の東京を基準に考えると、そこから時間的・空間的に近すぎると新規性がない。一方、遠すぎると人々に受け入れてもらえない。僕は“半歩先”を意識してきました。『こういうのを求めていたんだよね』と思ってもらえるもの。遠すぎも近すぎもしない絶妙な距離に置いてあったとき、人は自然とそこに乗れるからです。

KOUは、遠すぎたのだと思います。頭では理解できるんだけど、身体が動かない。特に、アプリのようなたくさんの人に使ってもらいたいものは、もう少し近くに置くべきでした」

何が最適な距離感かは、そのプロダクトをどのくらいの数の人に使ってもらいたいのか、事業としてどのくらいグロースさせたいのかによっても変わってくる。

中村は、そのパラメータを調整して、感謝経済という世界観を異なる形で再び世に打ち出すことにした。

中村「サービスとしてのKOUはうまくいきませんでしたが、コンセプトには確信がありました。だから、小さな集落、つまりn=1から始めれば何かが見えるんじゃないかと思ったんです」

藤野という土地は、初期からco-baに入居していたあるデザイナーに聞いて知った。

中村「彼も藤野に移住したクリエイターで、わざわざ1時間半かけて渋谷のco-baに通ってくれていたんです。そこまでの移動時間をかけても住みたいと思う藤野には、いったい何があるのか。気になって、ときどき遊びに行くようになりました。

co-baでは藤野電力という市民電力サークルの人たちと、自分たちで太陽光パネルをつくって発電するワークショップを開催したり。KOUも『よろづ屋』という藤野の地域通貨にインスピレーションを得ています。

僕自身も教育移住という側面もあって藤野で暮らすことを考え始めた矢先、コロナ禍になって。これはいよいよ呼ばれているなと感じました。そこからピッチをあげて移住先を探し、出会ったのがこの土地だったんです」

はじめは自分の家だけをつくって、普通に引っ越そうと思っていた。だが、「それだと面白くないなと思って」と笑う中村。しかしながら、数億円に登るであろう土地代と工事費を自腹で払ってまでやる意味は何なのか。

そこには、「自分をキャストとして見たときに、どう動いてもらうのが一番面白いか?」という俯瞰視点に立つことで見えた、ある使命感がある。

中村「ツクルバが上場したことで、自分の持っている株の値段は突然跳ね上がりました。ですが自分の視点からいえば、経営も人間も地続きで変わっていないのに、ある日を境に資産額だけがガラッと変わったようなもの。これは明らかに資本主義のバグだと感じました。

バグで得たお金は、新しいバグをつくることに使った方が面白いんじゃないか。そしてそれは、資本主義のバグに遭遇した自分だからこそやるべきことなんじゃないかと思ったんです」

資本主義経済の中から、感謝経済に引き込むブラックホールをつくる——それこそが、中村が虫村をつくっている意図なのである。

ヒッピーではなく空海を目指す。二項対立を包摂し、統合する

「感謝経済」以外に、虫村にはもう1つの「バグ」を実装しようとしている。

それは、自身のような都市で働くオフィスワーカーを呼び寄せ、その脳内を「バグらせて」返す、という機能だ。

中村「オフィス棟はオフグリッドでつくろうと思っています。水は雨水を貯めたタンクから流し、電気は太陽光発電でまかなう。トイレは、微生物の力で排泄物を肥料に変えるコンポストトイレを使用し、その肥料を畑にまいて、収穫したものを食べる。

『あなたがいま食べたトマトは、誰かのうんちからできているかもしれません』みたいな世界観をつくろうと考えています。都心とはまったく違う暮らしを体験し、そこで生まれたバグを東京に持ち帰ってもらう。それが、このオフィス棟でやりたいことです」

中村の構想には、あるロールモデルがある。1,200年前、空海がつくった高野山だ。

中村「あくまで僕の解釈ですが、当時の都心は京都で、偉い役人はみんな京都にいました。そこから近からず遠からずの距離にある森を切り開いてつくったのが高野山です。きっと『なんでそんな山奥に寺つくるんだろう』と思った人は多かったでしょうね。

でも僕は、空海は『都市と自然を往来し、両者のバランスを取っていかなければいけない』と考えて、あの場所を仕込んだのだと思います。現代でいうデュアルライフの実践です。しかもその場所は、1,200年経った今でも人を呼び込み続けている……場をつくり続けてきた人間として、これには嫉妬するものがあります。

じゃあ、もし空海が現代日本に生きていたら、どこに高野山をつくるか。東京から1.5時間……藤野じゃん、と」

バランスの中に生きる——資本主義経済と感謝経済、都市と自然。対極にあるものを同時に包摂し、統合していくということ。それは虫村というプロジェクトのテーマであると同時に、中村の生き方そのものだ。

中村「ヒッピーカルチャーが潰えていったように、対立してはダメなんです。いきなり『都市生活を捨ててください』と言っても、ほとんどの人は聞いてくれないし、社会のシステムはそう簡単には変わらない。

だから、ツクルバでは、東京の暮らしをより楽しくしようというコンセプトでcowcamoをやっている。同時に、上場企業の役員として資本主義の中心にも身を置いている。他方で、藤野という地で、虫村のような活動にも取り組んでいる。そうやって、二項対立するものをつなぎ、人びとの暮らしや経済、社会に変化を起こせないかと考えているんです。

虫村も、集落に暮らしている人たちだけで閉じてしまうと、どんどんディープな世界になってしまう。だから、オフィス棟で適度に外部の人を呼び込む仕組みにしているんです」

企業を連帯させ、地球の課題を解く

中村の見る世界を明らかにする上で、もう1つ触れたい取り組みがある。一般社団法人Whole Earth Life——「あなたと地球をつなぐ暮らし」をテーマに立ち上げ中の、企業共創型コミュニティだ。

この組織を立ち上げるに至った背景には、学生時代から持ち続けてきた社会課題へのまなざしと、「3.11」のときに芽生えた強い危機意識、企業活動の中で感じた「悔しさ」が連なっている。

中村「僕が建築学科の学生だった2000年代は、社会起業のムーブメントが盛んな時代で、僕自身は『空間作りで社会課題を解いていく』ことにすごく興味を持っていました。

特に感銘を受けたのは、ニューヨークのロザンヌ・ハガティによるホームレス支援の事例です。『潰れて廃墟になったホテルを買い取り、ホームレスの居住施設にリノベーションをして、彼らの自立支援を行う』という取り組みなのですが、うまくできているのは家賃の仕組み。就労して稼ぎが生まれてきたホームレスに、その何割かを賃料として納めてもらうようになっています。

すると、本人だけでなく支援する側にも『自立していっぱい稼いでもらいたい』というインセンティブが働くんです。国や行政としても、自前でやるよりずっと低コストで運営できる。まさにwin-win-winの仕組みで、社会の課題を建築で解いていくのってめちゃくちゃ面白いな、自分もそういうことがやりたいな、と思っていました」

大学卒業後は大手デベロッパーに就職した後、デザインプロデュース会社でのミュージアムデザイン、フリーランスを経て、2011年にツクルバを共同創業した。

起業のきっかけは「3.11」。それまでの価値観を根本から揺るがされ、「新しい社会は、自分たちの手でつくっていかなければならない」という、焦りにも近い使命感を覚えた。

シェアードワークプレイス「co-ba」、中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「cowcamo」——この10年ほどで当たり前になった新たな“場”の提案をツクルバは幾つも手がけた。事業は順調に成長し、2019年に上場。企業として一定の成功は収めたように見えるが、中村は「何もできていない」という無力感にさいなまれていた。

中村「『3.11』をきっかけに始めたはずなのに、この10年間で自分に何ができたのだろうと思うと、涙が出るほど悔しくなります。全国何十箇所ものco-baのネットワークをつくっても、社会にインパクトを与えられている実感が全然ない。

cowcamoも同じです。建築不動産業界って、めちゃくちゃ環境負荷が大きいんですよ。だから新築ではなく中古なんですが、例えばそれに加えて床材をプラスチックでできた合成フローリングではなく間伐材を使う、みたいな取り組みをやったとしても、それを一つひとつの物件でやっていても全体に対するインパクトは小さすぎるんです。もちろん、意味や意義はあるんですが、道のりが長すぎる。地球の課題に取り組むのに、一つの会社にできることには限りがあると思うようになりました」

そこで考えたのが、複数の企業で連帯するというアプローチだった。企業の連帯から「地球一個分の暮らし」へのシフトを目指すのが、Whole Earth Lifeの意図だ。

中村「10年前だったら、難しかったと思います。企業の意識がまだそこまで変わってなかったので。ところが最近は、環境に対する個人の意識が急速に高まり、SDGsやESG経営といった文脈も加わり、企業も環境のことを意識せざるを得なくなってきました。

企業の意識が変わりつつあるいまなら、アクションも起こしやすい。企業を“てこ”にすれば、その先にいる個人の生活、さらにはその総体である地球全体までもを変えていけるのではないかと考えました」

今後、法人のサポーター会員を募集し、会員同士が集まってお互いに学びあえる、ラーニングコミュニティをつくる予定だという。

中村「たとえば大企業ではSDGsの担当部署のようなものができ『何かやろう』というお達しがきている。ただ、何から始めればいいのかわからないという状況が生まれています。一方で、一回り下の世代の起業家とかに会うと、彼らは環境に対する意識を当たり前に持っていて、再生素材や廃棄ロスを利用したサービスや技術をつくっていたりする。

資本力とマーケットを持っているけれど手を打てていない大企業と、技術はあるけれどマーケットを拾い切れていないスタートアップなどをつなぎ、新たな可能性が生めないか、といまは考えています」

個人の内的なサステナビリティが、組織を変える

「Human Centered Design(人間中心デザイン)」から「Planet Centered Design(地球中心デザイン)」へ——かつてdesigningで実施した田川欣哉と土屋尚史の対談では、昨今のデザイン業界のトレンドとして、こうした変化が指摘された。

ここまで紹介してきた、中村の課題意識とさまざまな取り組みは、この潮流とも符号する。

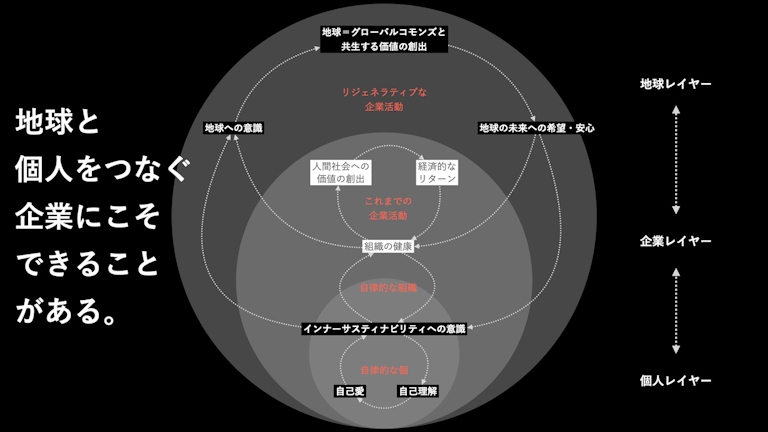

しかし中村は、「資本主義」や「地球環境」といった壮大なレイヤーだけを向いているわけでもない。目の前の企業組織、ひいてはそれを構成する個々人に対してもアプローチしている。産業を変えるには企業、企業を変えるには組織、組織を変えるには個人にも変化が求められる。

中村は、マクロとミクロ、鳥の目と虫の目の双方を使い分けつつアプローチしているのだ。

中村「企業や社員が不幸せな状態では、そもそも地球や環境のことまで考えることもできませんし、自律的な組織を生み出すためには、個人の健康や自律性を高める必要があります。だからこそ、ウェルビーイングな組織や、社員個人のインナーサステナビリティにも関心を向けるんです」

中村の昨今の主要な活動の一つであるオンライン対話サポートツール「emochan」は、企業と個人の関係性にメスを入れるものだ。

もともとカードゲーム形式で開発していたものを、コロナ禍によるニーズの拡大を受け、オンラインツール化。会議の冒頭などで、メンバーの近況やその日のコンディションを気軽にシェアできる「check」と、じっくりとした内省と対話を通じてお互いの理解を促進する「dive」という、頻度と深度の異なる2種類の機能を用意した。監修には、組織開発・組織設計に明るいMIMIGURIが入っている。

2021年の10月に法人向けの開発に着手し、2022年の2月にリリース。「予想以上に大企業からの反応がよく、職場のコミュニケーションが確実に変化してきているのを感じる」と確かな手応えを感じているようだ。

個人、企業、地球──大きな循環をデザインする

地球、企業、個人。営利組織と非営利組織。既存の社会システムに対して覚えた違和感に、さまざまな角度からアプローチすることを、中村は「リズムを変えている感覚」と表現する。

中村「アプローチする対象によって、適切なリズムがあるんです。スタートアップは出資を受ける分、短期間に局所的な変化に適している。一方、一般社団法人は、もう少しゆったりとしたリズムで進められる。地球みたいな大きなレイヤーに対する変革は、数年とかでは絶対できないので、非営利の一般社団法人でやるんです」

アプローチこそ、リズムに合わせて変化させているが、中村の多様な活動には、ある一貫したスタンスもあるようにも見える。

「地球」「企業」「個人」のいずれにも、「サステナビリティ」が必要であること。

そのすべては、連関しているということ。

そして、中村はそれらを結びつける「場」をつくり続けてきたことだ。

中村「emochanでは、企業と個人のレイヤーを結びつけようとしています。一方の、Whole Earth Lifeでは企業と地球レイヤーを結びつけようとしている。そして、虫村はすべてのレイヤーに関わる実験領域ということになりますかね」

一つひとつのデザインが持つ力は、大きくはないのかもしれない。しかし、ある一つの想いのもと、小さなデザインが積み重ねられていったとき、それは世界をも変える力を持つ。

誰もがありのままで生きられる世界をつくる——中村の大いなる挑戦は、まだ始まったばかりだ。

Cover Stories

Cover Stories